第十五屆全運會是粵港澳三地首次聯合舉辦全國性大型綜合賽事,港澳與內地共享榮光時刻。作為此次全運會八個競賽項目的舉辦地,香港如何承接住“全運會”這項重大賽事?今天的《行走灣區看全運》,到香港去看一看。

用體育”流量”吸引旅游消費“留量”

03:11

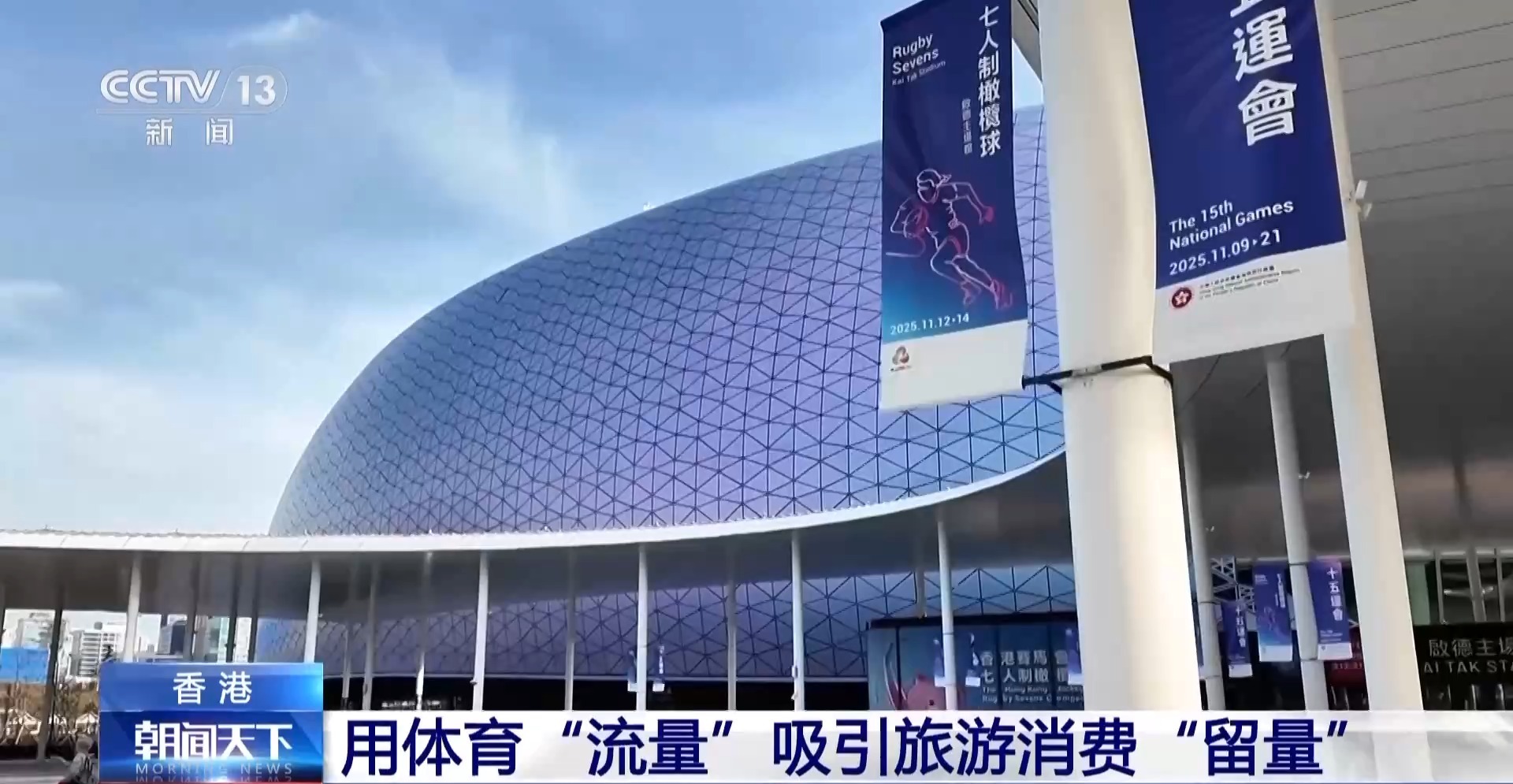

總臺央視記者黃達來到了啟德體育園,它是今年全運會香港賽區的主要會場。如果時間回到30年前,許多香港的朋友與“啟德”這兩個字聯系最緊密的記憶還是趕飛機。啟德機場曾經一度被譽為香港航空業的“心臟”,隨著機場的升級搬遷,在曾經的停機坪,啟德體育園拔地而起,2019年開工建設,經過六年的時間,今年3月竣工之后,啟德體育園就成了香港最為年輕同時也是可承載觀眾人數最多的體育園區。

而其巨大的體格,也藏著設計的巧思。采用三重噴涂的墻壁可隨著光線的變化而呈現出三種不同的色彩。

移去上層的天然草坪,下層鋪設的透水的保護板,就可化身可放置座椅的地板,加可開合的上蓋,一個體育場就可實現比賽、演出兩種模式的輕松切換。一個個設計的背后都體現著香港對于極致空間利用的追求。

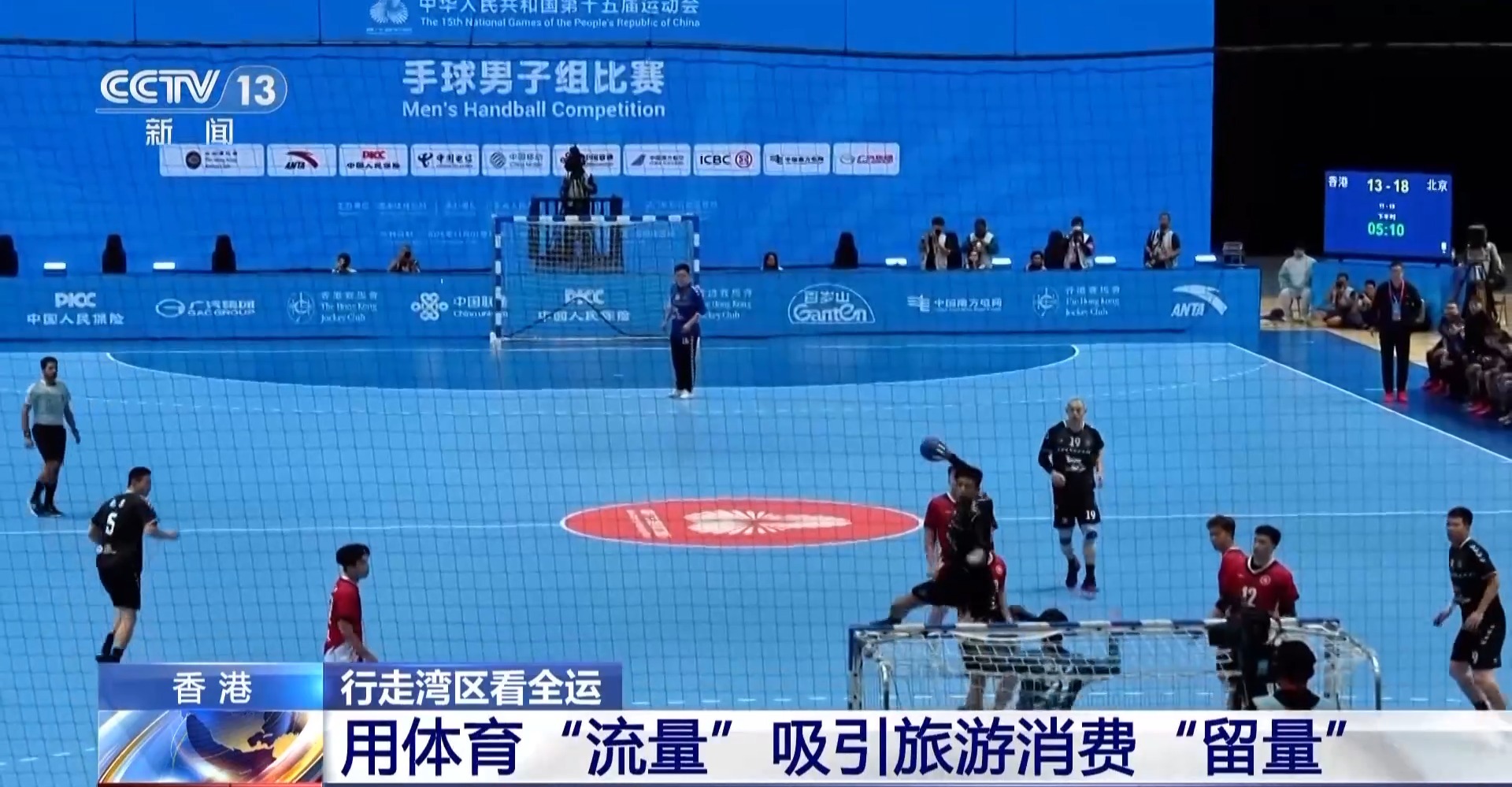

拿出最好的場館作為賽事舉辦地,僅僅是香港承接全運會“大蛋糕”的第一步。用體育的“流量”去吸引旅游消費“留量”,此次全運會,香港更是下足了功夫——最低只需要50元的票價,游客就能看上半天的全運會精彩賽事。走出場館,只需走上幾十步,就能在3座占地面積達65000平方米的零售館中,體驗美食與購物的快樂。走不遠,文化創意街區、博物館又在以豐富的活動等待著大家感受文化魅力。

近年來,香港提出了“盛事經濟”理念,將舉辦國際體育賽事、文化藝術展演作為帶動旅游和消費的重要舉措,而邁開步子投入文體旅發展的背后,是融入國家發展大局所持續釋放的紅利。

進入全運時間,香港西九龍高鐵站迎來旅客高峰,日均入境旅客數量超過50000人次。從內地的96個站點,游客都可以乘坐高鐵直抵香港。

其中最受歡迎的車次之一要數夜班高鐵。周五下班,高鐵上睡上一覺,周六一早就可抵達。周末兩天,看比賽、看演出、逛香港,網友們分享的像這樣的香港觀賽觀演周末游的攻略比比皆是。

內地游客:專程來看橄欖球項目,看完比賽去逛逛香港老的街道,嘗一嘗香港的美食。

香港市民:香港跟內地會更多地交流,因為體育的產業不僅是運動員去比賽,也會有不同方面的配合,就會讓整個產業都豐盛起來。

街巷山野運動熱 世界賽場逐夢想

在本屆全運會開賽前,香港賽區許多主要場次的門票就已全部售罄。此次全運會,香港更是派出了史上規模最大的全運會代表團參加比賽。近年來,每每遇到大型體育賽事,香港都會掀起一波又一波的體育熱潮。

04:11

香港市民有多愛運動?答案藏在香港的山野中。占香港土地面積眾多的密林,被劃出20多個郊野公園和100多條行山徑,這成了香港市民周末的去處。有人選擇長路,用香港特有的“行山”方式,親近自然,而有人則更愿選擇挑戰,沿獅子山的峭壁攀登,一覽廣闊天地。

即便沒空走出密布城市的鋼鐵叢林,也不影響香港市民們“見縫插針”地運動。比如記者所在的一片花花綠綠的運動場,它其實就是位于一座停車樓的樓頂。在擁有世界最多摩天大樓的香港,緊湊的空間里,綠樹綠草裝扮起了樓體的凹陷,成為田徑場、籃球場、網球場。

太陽落山成了發令槍,白天趕路的便道,成了慢跑的跑道,在被燈光點亮的運動場里,酷熱消散,運動的火熱燃起。

總臺央視記者 黃達:打一場匹克球,或者在運動場上揮汗如雨,是許多香港人下班后的選擇。大家的去處不僅僅是樓宇間的一個個運動場,有時候哪怕是空中的一方小小的空間,也有可能成為大家強身健體的場所。

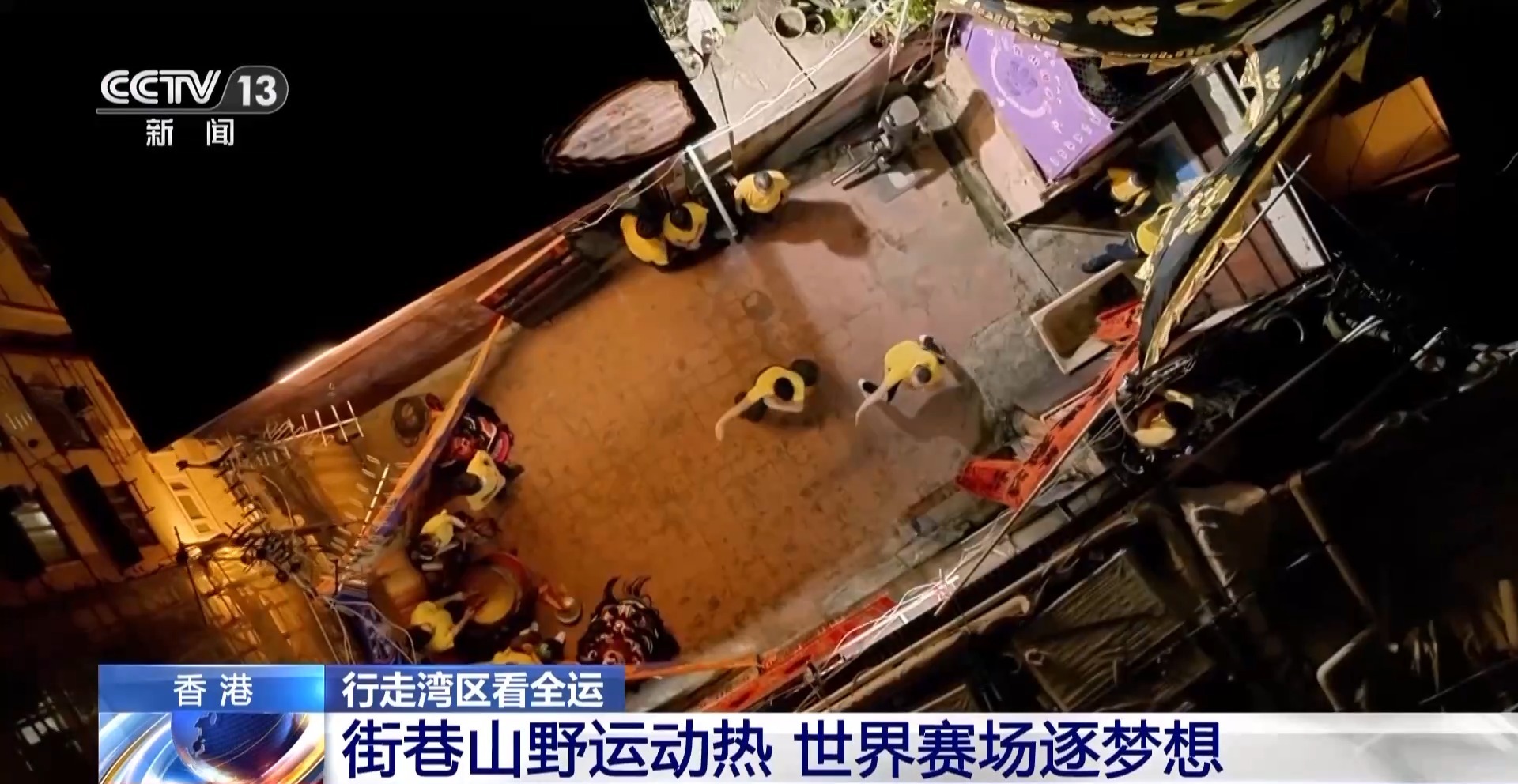

自20世紀60年代以來,在香港,武館最多的時候可達400多家,大多設在租金相對低廉的天臺上。比如一家位于土瓜灣的天臺武館,它的一層是一家名叫呂烈的醫館,50多年前,醫館的老板與周圍熱愛武術的朋友們共同成立了這家武館,近60年的時間里,學員從來沒有中斷過。

在這里,師傅可以是兼職的,徒弟們也可能剛下班或者剛寫完作業,但只要打起拳來,即便僅有民居客廳大小的天臺,每個人都能變成自己心中的俠客。

而一旦走上賽場,熱愛運動的香港人,也從不會缺少為實現冠軍夢想的奮力拼搏。比如這所學院就被譽為“香港冠軍的搖籃”。

香港武術運動員、世界冠軍 劉子龍:首先我們先要在俱樂部里面培養,然后通過選拔,進到香港體育學院,成為香港的運動員。在里面我們再訓練很長時間,8年到10年的時間,才可以參加大型的比賽、國際的比賽。

近年來,隨著內地和香港在體育人才上的交流不斷增多,目前,在香港體育學院,還有數十位來自內地的教練幫助香港的運動員們實現冠軍夢想。

香港武術隊教練 鄭天慧:我曾是安徽省省隊的武術運動員。內地和香港的體育人才的交流是一個互利共贏的良好實踐,可以讓我們一些之前比較冷門的項目或者比較弱勢的項目,也發展得越來越好,越來越多人關注。

此外,從2000年開始,每屆奧運會后內地奧運健兒還會訪港交流,這也成為連續進行了七次、延續了20多年的不變約定。

協同發展添生動實踐

體育人才的交流僅僅是近年來香港與內地深度融合的一個縮影。從融合了三地元素的吉祥物,到體現三地“同心同源”的會徽,本屆全運會,粵港澳三地“同”這個關鍵詞四處可見。

目前,香港正在以怎樣的步伐融入國家發展大局?三地共同辦全運會的背后,有著哪些大灣區協同發展的生動實踐?

02:23

總臺央視記者 黃達:此次全運會期間,內地前往港澳的參賽人員預計將超6000人,港澳前往內地的參賽人員將超過3000人。在此前實行了多年的“一地兩檢”的便利措施的基礎上,通過專用通道,以及刷臉通關等措施,從深港口岸內地一側,最短只需幾分鐘的時間,就可以順利進入香港。

而本屆全運會,大灣區深度融合再添生動實踐。在深圳灣口岸,參加全運會首次跨境馬拉松的運動員們就是從這里跑向香港。在起點進行前置查驗后,運動員們只需佩戴配有北斗定位芯片的手環后,就可無感、不停腳步地通關。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》實施六年多來,區域內各地協作不斷加強。

在維多利亞港的一面面玻璃幕墻后,一家家來自內地的企業正在為持續跳動的香港經濟脈搏注入源源不斷的活力。數據顯示,僅去年一年,就有超過300家來自內地的企業選擇香港設立地區總部。

在維多利亞港不遠處,這里的碼頭曾因每小時可裝卸超過18萬個集裝箱的極致速度讓香港擁有了“補時港”的響亮名號,今天,香港又不斷開啟國際航運中心、國際貿易中心的新航程。

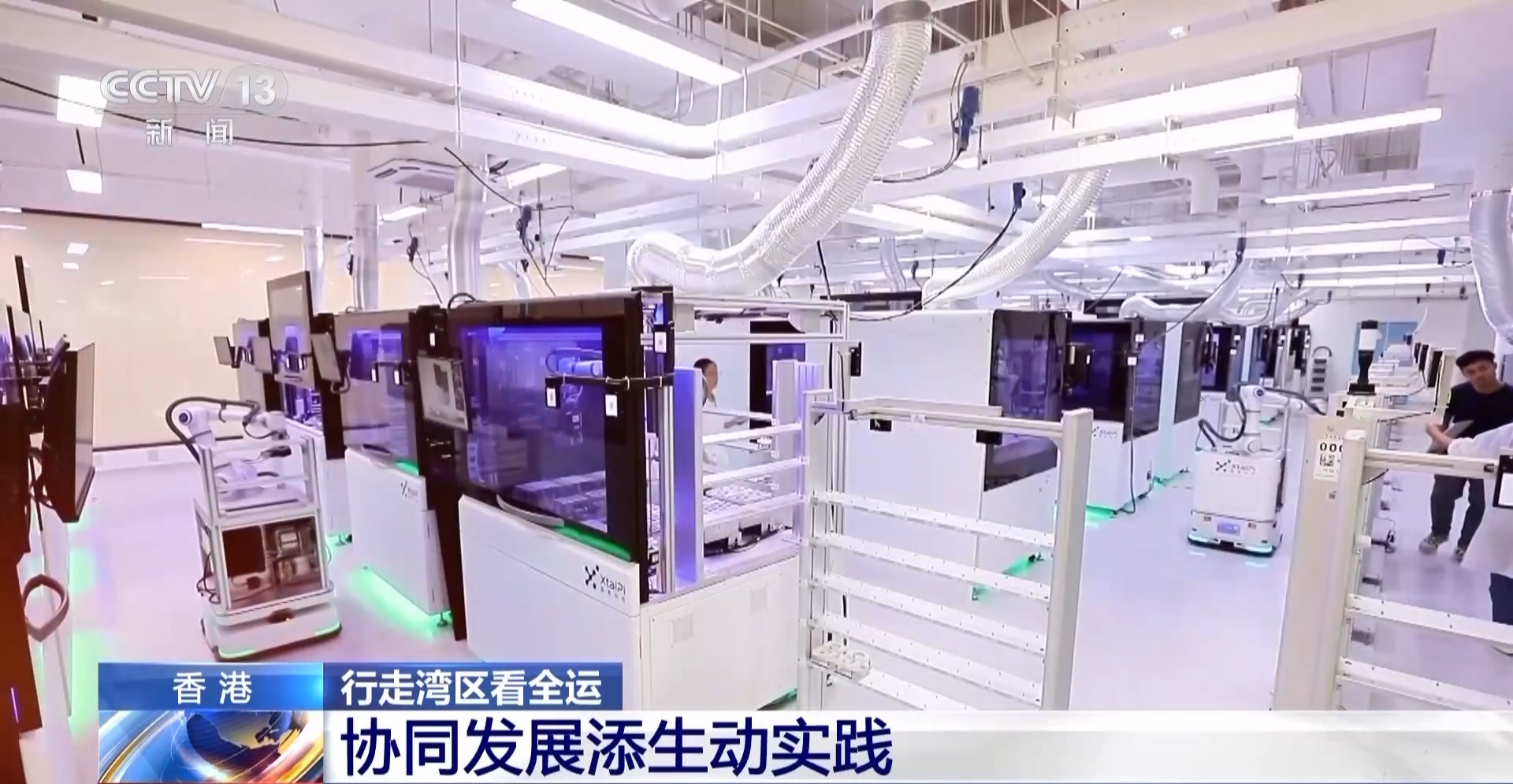

在地處香港北部和深圳市中南部的跨境接壤地帶,曾經的荒灘正在因“科創”兩個字而蛻變,借助港深高校的科研優勢和珠三角完備的產業鏈,在位于這里的河套深港科技創新合作區內,香港與內地正在生命健康科技、人工智能與數據科學、先進制造與新能源科技等領域共同推進多項合作。截至目前,這里已匯聚了超過200個高端科研項目,培育出了百余家專精特新企業。

總臺央視記者 黃達:今年最新數據顯示,香港再次站穩全球最自由經濟體榜首,全球競爭力重返三甲。新出臺的“十五五”規劃建議明確指出,支持港澳更好融入和服務國家發展大局,加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作,促進港澳經濟社會發展。背靠祖國,聯通世界,香港與內地的手牢牢相牽,共創富強,共享榮光。

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。