2021年8月,習近平總書記到河北省承德市考察時指出:“承德見證了我們國家歷史發展的一些重要歷史時刻,漢藏滿蒙等中華各民族交往交流交融,在這里留下了許多歷史印記。”

牢記囑托,感恩奮進,四年過去,承德博物館始終堅持創新實踐,讓文物說話,讓歷史發聲,在創新中傳承中華民族的集體記憶,講好文物里的民族團結故事。

圖為承德博物館。長城網·冀云客戶端記者 陳志洋 攝

替文物說話,從“看熱鬧”到“看門道”

“我們展覽的這一部分主要介紹的就是土爾扈特部從伏爾加河草原,逾越艱難險阻、萬里東歸這一段歷史。”10月23日早上九點,在承德博物館“民族團結”展廳內,宣教部講解員王賽陽正站在一幅描繪著土爾扈特部東歸的壁畫前向游客說道。而他身后這幅壁畫,只需要用手輕輕一推,配套的講解音樂便會準確響起,讓游客能夠身臨其境地感受歷史。

圖為王賽陽(右一)正在給游客講解。長城網·冀云客戶端記者 陳志洋 攝

承德歷史底蘊深厚,有著5000多年的紅山文化、1000年的遼金文化、300年的山莊文化。作為這座歷史文化名城的守護者與傳播者,承德博物館肩負著講好承德故事、傳播民族團結佳話的重任。“我們講解員的工作,其實就是替文物說話,打破文物與觀眾之間的壁壘,帶著他們從‘看熱鬧’到‘看門道’。”王賽陽對記者說道。

為了讓沉睡的文物“活”起來,承德博物館還運用多種現代化手段,讓歷史場景生動再現。比如通過3D動畫的形式,真實生動地再現了《萬樹園賜宴圖》中的場景,還有《可移動文物數字化保護項目》成果——“魔墻”,在展示精美院藏文物的同時,實現了人機互動等。專業講解、沉浸式體驗,讓厚重的歷史變得可親可感。

精心策展,為每一件文物打造專屬舞臺

中午十二點,在“光陰的故事”展廳,展覽部職員董長浩正在調整展區陳設位置。“我們策展就像導演,為每一件文物打造專屬的舞臺。”董長浩形象地比喻道。

圖為董長浩(左)和同事正在記錄展品。長城網·冀云客戶端記者 陳志洋 攝

為加強文物資源保護挖掘與利用,扎實推進文博事業繁榮發展,2022年9月,承德博物館、承德避暑山莊博物館、檔案館、信息中心等單位合并,成立了承德避暑山莊博物院。設有承德博物館和避暑山莊博物館兩大展區,以簡約大氣的體量表現承德悠久的歷史和渾厚深沉的皇家氣質。

承德博物館內所有展覽都是展示承德的變遷、避暑山莊的歷史與承德多民族融合發展等主題,同時每年還推出4至5個臨時展覽,如在重要節假日推出的主題展,以及引進展現其他地區優秀傳統文化的特展,滿足觀眾多樣化的需求。“像我們現在所處的這個展廳是2023年推出的,以承德歷史記憶為切入點,用這些老照片、老物件還原發生在大街小巷的故事,再現承德的歷史歲月,也承托了無數市民的鄉愁記憶。”董長浩笑著說道。

承德博物館目前擁有兩個展區共26個展覽,其中基本陳列16個,復原陳列6個,臨時展覽4個。這些展覽各具特色,共同奏響了民族團結的主旋律。

修復新技,讓歷史重煥生機

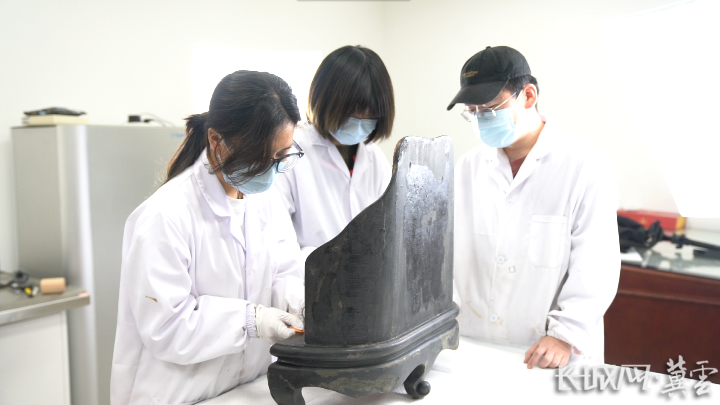

“我們可以看到這部分出現了底部漆灰層剝落的病害,一會要對這一部分進行補配。”下午兩點,在文物修復室,文物科技保護部副主任尤曉紅正在和同事精心修復一件清代漆木器。

圖為工作人員正在修復文物。長城網·冀云客戶端記者 陳志洋 攝

承德避暑山莊博物院擁有19萬余件館藏文物,大多是原避暑山莊的宮廷陳設及祭祀禮器,具有不可替代的歷史文化價值。從2019年開始,博物院圍繞院藏重點文物,先后統籌開展了陶器、瓷器、琺瑯等五個保護修復項目。

“一級文物‘戰國朱繪灰陶兔耳簋’的修復過程最讓我印象深刻,在出土時它的口部破碎,雙耳斷裂,底座因磕傷殘缺,彩繪更是出現脫落褪色龜裂等病害,我們嚴格遵循最小干預、可逆性等文物保護原則,通過清洗、彩繪層加固、拼對連接等多種技術手段,讓這件珍貴文物重煥光彩。”尤曉紅自豪地對記者說道。

如今,承德博物館引入了多項無損檢測技術,如X射線探傷、X熒光光譜分析等,X射線憑借穿透性強、分辨率高且對文物無損傷的核心優勢,能夠精準探測文物內部結構及病害情況,為文物修復提供科學依據。

“十四五”收官之際,承德博物館交出了一份亮眼成績單:獲評國家一級博物館、《望長城內外——清盛世民族團結實錄》展廳榮獲全國博物館十大陳列展覽精品獎以及新時代博物館百大陳列展覽精品兩項大獎、宣傳教育工作被評為全國文化遺產云傳播優秀云講堂項目……與此同時,承德博物館還與北京故宮、沈陽故宮、西藏日喀則扎什倫布寺等單位開展合作,但副館長韓莉更看重無形之變:“我們不僅是在建設博物館,更是在構筑中華民族共同體意識的教育基地。讓歷史照進現實,讓民族團結的種子在更多人心中生根發芽,這才是博物館真正的價值。”

總策劃:郭新耀 王悅路

總監制:李 遙

監 制:賈海麗

策 劃:趙大鵬 陳志洋

文 案:張 群

制 作:祁 鑫 孟繁茜(實習生)

拍 攝:陳志洋 祁 鑫 閆馨璐(實習生)

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。