10月15日

跟隨“千年文脈·活力運河”

大運河河北段采風團

沿京杭大運河衛運河段一路北上

在冀魯交界的清河縣和景縣境內

油坊碼頭的青磚駁岸與沿岸險工的疊砌壩體

靜靜矗立

前者見證了漕運時代的商貿繁華

后者凝結著古人治河護岸的生存智慧

共同書寫著大運河的文明密碼

清河油坊碼頭是運河沿岸獨特的磚砌碼頭群。 河北日報見習記者崔玉潔攝

這處全長933.8米

高可達10.2米的碼頭遺址

是大運河河北段僅存的磚砌碼頭群

六大功能碼頭保存完整

油坊碼頭遺址的客運碼頭遺址。河北日報見習記者崔玉潔攝

不同于常見的土石碼頭

其駁岸與護岸均以當地盛產的青磚為主材

輔以干砌石、漿砌石工藝

歷經數百年風雨仍輪廓清晰

為研究古代水運設施提供了珍貴實物佐證

油坊碼頭沙盤展現了古代船只往來運輸的繁榮景象。河北日報見習記者崔玉潔攝

油坊碼頭堪稱古代物流的“智慧樞紐”

按運輸對象精準劃分出

客運、日雜、糧運、鹽運、煤運等類型碼頭

互不干擾的布局極大提升了轉運效率

使這里成為歷史上冀魯七縣的物資集散中心

清河朱唐口險工。河北日報記者劉萍攝

朱唐口段河道天然曲折

運河彎道的一側容易受到水流侵蝕

朱家口險工的波浪形狀能有效為水流減速

并巧妙改變水流方向

朱唐口險工的立柱網格壩。河北日報記者劉萍攝

沿運河漫步

沿岸還保留著上世紀四十年代修建的立柱網格壩

這些有縫隙的險工設計

同樣是為了減少水流的沖擊力

展現出不同歷史時期運河沿岸人們的治水智慧

景縣華家口夯土險工。河北日報見習記者崔玉潔攝

衡水景縣華家口夯土險工

自清宣統三年修建以來

一百多年從未有過決堤記錄

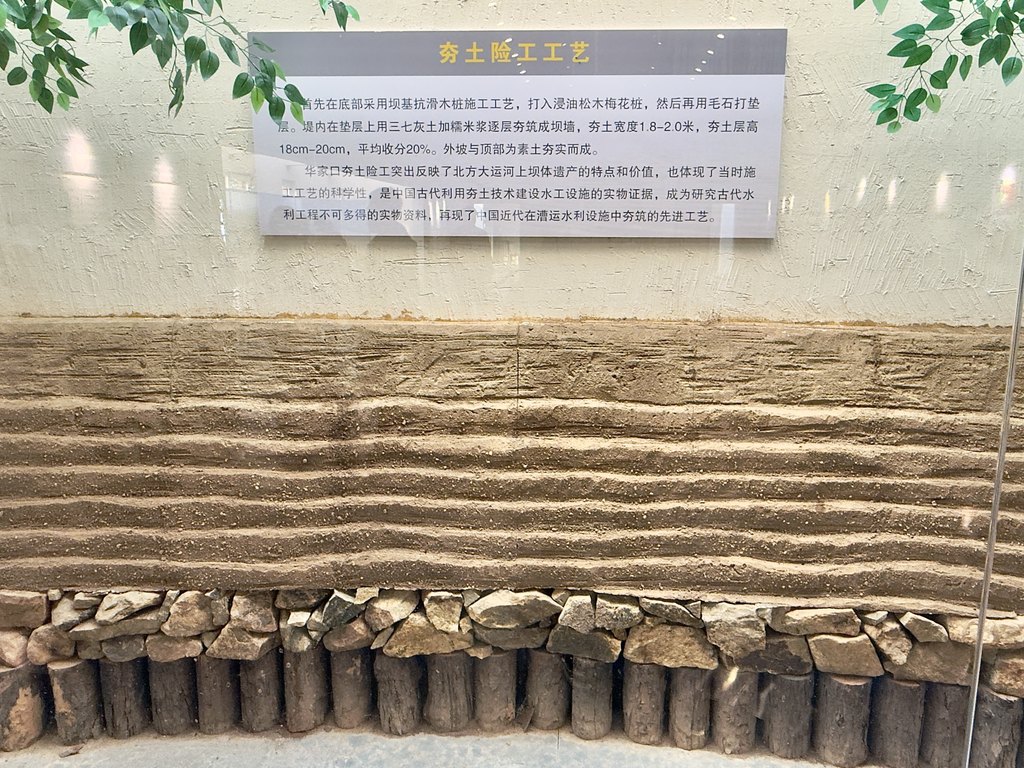

夯土險工工藝剖面展示。 河北日報見習記者崔玉潔攝

是什么讓這座夯土險工如此堅固

底部打下浸油松木樁

鋪設毛石墊層

灰土加入糯米漿逐層夯筑

這種工藝制成的堤壩堅硬異常

耐沖刷性能極佳

華家口夯土險工

入選中國大運河世界遺產點

記者這一次探訪

看到的是

大運河上的青磚與夯土遺址

感受到的是

中國祖先們穿越千百年的智慧與匠心

(圖文報道:河北日報記者劉萍 見習記者崔玉潔)

編輯:河北日報記者龔正龍

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。