“回家”

——寫在第二十屆中國吳橋國際雜技藝術(shù)節(jié)舉辦之際

記者 郭彬

《中幡》表演。

《男子雙人皮條》表演。

《車技》表演。

《晃管》表演。

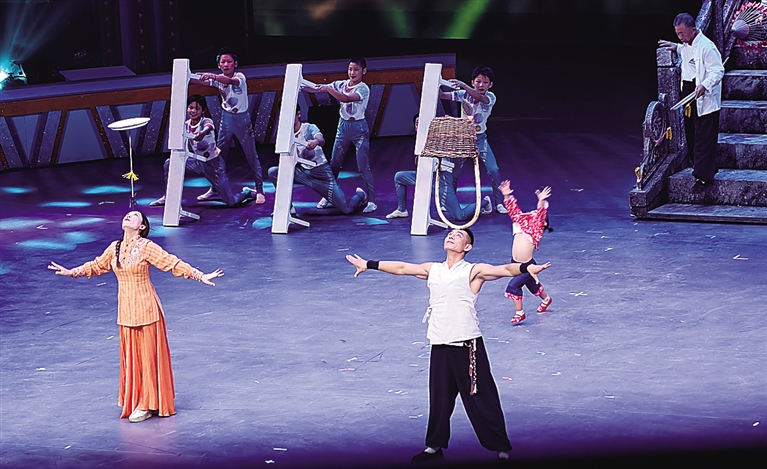

《吳橋娃娃》表演。

花車巡游。

非洲鼓表演。

滾圈表演。

打镲表演。

“世界目光聚焦雜技故里,這一次主場(chǎng)在家門口唱。歡迎回家,歡迎回家,吳橋就是雜技共同的符號(hào)……”

9月28日,第二十屆中國吳橋國際雜技藝術(shù)節(jié)拉開帷幕。和著鏗鏘有力的鼓點(diǎn),一首《雜技節(jié)歡迎回家》的主題曲,在吳橋這個(gè)大運(yùn)河畔的中國雜技重要發(fā)祥地唱響。

從“3000年的傳承”到“38年的期待”

金秋的吳橋,八方賓至,萬眾矚目。

在東方雜技城“天圓地方”的穹頂下,完善的設(shè)施以最完美姿態(tài),迎來了各國參賽者;4萬平方米的吳橋雜技博物館里,光影技術(shù)讓百年前的頂桿技藝“穿越”而來;街頭巷尾,穿著紅馬甲的志愿者正為游客引路……傳統(tǒng)與現(xiàn)代碰撞,民族與世界交融,這正是第二十屆中國吳橋國際雜技藝術(shù)節(jié)“回家”的模樣。

吳橋的泥土里,似乎天生就埋藏著雜技的“基因”。

從“蚩尤戲”算起,雜技在吳橋有著3000年的傳承,形成了“驚、險(xiǎn)、奇、絕”的藝術(shù)特色。吳橋也成為國內(nèi)外聲名赫赫的“雜技之鄉(xiāng)”。在這座小城,17個(gè)雜技專業(yè)村星羅棋布,137個(gè)雜技演出團(tuán)體、3萬余名從業(yè)者常年活躍在演出一線,真正應(yīng)了那句俗話:“上至九十九,下至剛會(huì)走,吳橋耍雜技,人人有一手”。

1987年10月25日,乘著改革開放的東風(fēng),第一屆中國吳橋國際雜技藝術(shù)節(jié)在石家莊開幕。來自7個(gè)國家的30個(gè)節(jié)目驚艷亮相,那一刻,吳橋雜技走到聚光燈下。從初創(chuàng)時(shí)的默默無聞,到躋身世界三大雜技賽場(chǎng)行列,再到成為國家級(jí)國際性藝術(shù)賽事,吳橋雜技節(jié)已走過38年輝煌歲月,在繁榮發(fā)展雜技藝術(shù)、豐富群眾精神文化生活、擴(kuò)大城市國際知名度、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展等方面起到了極為重要的作用,成為享譽(yù)世界的文化品牌。

榮光背后,也有遺憾——雜技節(jié)以吳橋命名,卻不在吳橋舉辦。讓盛會(huì)“回家”,成了吳橋人的期盼。

在吳橋雜技國家級(jí)非遺傳承人于金生的舊居里,那座立了半世紀(jì)的“刀山”始終刀刃朝上。這位以“上刀山、下火海”聞名的老藝人,從上世紀(jì)90年代起多次以省、市政協(xié)常委的身份遞交提案,懇請(qǐng)讓雜技節(jié)回到故里。他的展柜里,除了磨損的吞口劍,還有一摞泛黃的信箋,全是寫給組委會(huì)的“陳情函”。

這樣的渴望,早已融入了吳橋人的血液。百年前,吳橋雜技藝人孫福有將吳橋雜技帶到國外。他在1920年寫給家人的信里留下動(dòng)情的文字:“總有一天,全世界的雜技高手會(huì)來咱家門口比試。”

這份期待,成了吳橋人代代相傳的念想和為之努力的方向。

從“接不住”到“托得穩(wěn)”

時(shí)光終究不負(fù)堅(jiān)守,歲月從未忘卻耕耘。

當(dāng)東方雜技城迎來世界各地的表演團(tuán)隊(duì)、當(dāng)云瑧金陵雜技酒店的霓虹點(diǎn)亮夜空、當(dāng)數(shù)百名志愿者以全新面貌笑迎八方來客……吳橋終于具備了接住這份榮耀的底氣。

這樣的底氣,源自當(dāng)?shù)厝找嫔詈竦碾s技文化底蘊(yùn)。1993年,占地300余畝的吳橋雜技大世界建成開放,江湖大劇院的紅綢第一次在本土舞臺(tái)揚(yáng)起,讓藝人不必再走江湖賣藝。此后20余年,運(yùn)河美食街的煙火氣漸濃,吳橋雜技博物館展示雜技厚重歷史用上高科技,東方雜技城成為現(xiàn)代化新地標(biāo)——吳橋用30余年的積淀,搭好了迎接盛會(huì)的舞臺(tái)。

9月的豐耀雜技道具廠車間里,響著富有韻律的機(jī)器轟鳴聲。負(fù)責(zé)人周文明正調(diào)試新研發(fā)的智能轉(zhuǎn)碟架,電腦屏幕上的編程數(shù)據(jù)跳動(dòng)不停。這位2012年入行的“道具新匠人”,將機(jī)械設(shè)計(jì)融入傳統(tǒng)技藝,讓道具生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化。企業(yè)產(chǎn)品擁有20多項(xiàng)專利、遠(yuǎn)銷十幾個(gè)國家。周文明說:“道具創(chuàng)新推動(dòng)技藝發(fā)展,好的雜技道具為吳橋雜技發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。”

這樣的底氣,藏在每個(gè)角落。河北吳橋雜技藝術(shù)學(xué)校的練功房里,李天夢(mèng)和隊(duì)友正在練習(xí)“雙人鋼絲”。不久前,她剛和隊(duì)友在俄羅斯尼古林雜技節(jié)上拿到金獎(jiǎng),為了在比賽中拿到好成績(jī),每天都在鋼絲上練習(xí)8小時(shí),汗水滴在地板上,暈開一個(gè)個(gè)深色的印記。不遠(yuǎn)處的“鬼手居”內(nèi),王立剛正表演父親王保合傳下的“三仙歸洞”,指尖翻飛間,三枚小球仿佛有了生命,觀眾眼睛都不眨,卻還是看不出“破綻”。沒人知道,為了這“一秒七變”的手速,他每天要練8個(gè)小時(shí),手指上的繭子長(zhǎng)了又破,破了又長(zhǎng)。

為了這次期待了38年的“回家”,為了這場(chǎng)國際雜技的盛會(huì),這里的每一個(gè)人,都在默默地付出著:251名志愿者能熟練運(yùn)用三種語言介紹雜技典故;市縣兩級(jí)專班對(duì)接16家合作企業(yè),與千余家旅行社簽下訂單……

9月28日的開幕式,像一滴濃墨滴入?yún)菢虻那铩_@一刻,中國吳橋國際雜技藝術(shù)節(jié)實(shí)現(xiàn)了真正意義的“回家”。

當(dāng)?shù)谝皇饭庹樟翓|方雜技城的舞臺(tái),當(dāng)不同語言的歡呼與大運(yùn)河的濤聲交織,這既是對(duì)百年技藝的致敬,也是對(duì)文化自信的詮釋。

這一刻,我們忽然讀懂了這場(chǎng)回歸的深意。

從“技藝”到“產(chǎn)業(yè)”

這場(chǎng)回歸之旅,從來不止于一場(chǎng)節(jié)慶的遷徙。

在吳橋雜技博物館的展廳里,一張“雜技產(chǎn)業(yè)鏈”圖譜格外醒目:從雜技學(xué)校的人才培養(yǎng),到演出團(tuán)體的市場(chǎng)輸出,再到道具廠的研發(fā)生產(chǎn),最后延伸到文旅融合發(fā)展,每個(gè)環(huán)節(jié)都透著蓬勃的生機(jī)。

演出市場(chǎng)的版圖持續(xù)擴(kuò)大。吳橋雜技大世界的江湖大劇院,從來不會(huì)讓熱情冷下來:第一聲空竹嗡鳴還沒散,頂碗表演已引來滿場(chǎng)喝彩,“鬼手居”內(nèi),藝人指尖的小球仍在變幻,觀眾的掌聲像潮水般落了又起。劇場(chǎng)變成了“永不落幕的舞臺(tái)”,常態(tài)化演出成為吳橋最動(dòng)人的風(fēng)景。

更妙的是那“走出去”與“引進(jìn)來”的“雙向奔赴”。當(dāng)吳橋的“空中飛人”驚艷海外的藝術(shù)節(jié),當(dāng)異國的魔術(shù)團(tuán)帶著奇思妙想駐場(chǎng)江湖大劇院,兩種文化在聚光燈下碰撞出別樣絢爛的火花。

雜技教育的根基正不斷夯實(shí)。河北吳橋雜技藝術(shù)學(xué)校的教室里,既有6歲的本地孩童壓腿下腰,也有來自12個(gè)國家的留學(xué)生練習(xí)空竹。如今,學(xué)校有在校生700多人。當(dāng)學(xué)校被命名為“中國吳橋國際雜技藝術(shù)培訓(xùn)中心”,當(dāng)30多個(gè)國家的700多名留學(xué)生學(xué)藝有成,把吳橋雜技技藝帶回家鄉(xiāng),吳橋的雜技教育更多了份大氣與溫度。

道具產(chǎn)業(yè)的升級(jí)尤為驚艷。“豐耀公司”的展廳里,從傳統(tǒng)的頂桿、戲服,到智能轉(zhuǎn)碟架、機(jī)械威亞設(shè)備,上百種道具琳瑯滿目。像這樣的企業(yè),在吳橋還有10余家,國內(nèi)七成雜技團(tuán)體的道具均是“吳橋造”。這些從吳橋走出的雜技道具,把吳橋的技藝與匠心,送到了全國“雜技場(chǎng)”。

文旅融合的效應(yīng)愈發(fā)顯著。2025年,吳橋入選全國第二批文化產(chǎn)業(yè)賦能鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)名單。大運(yùn)河畔,運(yùn)河公園、五季公園、九大驛站的花草染著四季,岳莊美麗鄉(xiāng)村的民俗體驗(yàn)裹著鄉(xiāng)愁,雜技小院內(nèi)的雜技表演和道具展覽藏著驚喜……漫步吳橋街頭,雜技元素早已融入這里的每個(gè)角落。作為“雜技之鄉(xiāng)”,吳橋正以文旅融合為紐帶,讓古老的雜技藝術(shù)在新時(shí)代煥發(fā)出蓬勃新活力。

從“一人一手”的獨(dú)門絕活,到“一產(chǎn)一城”的產(chǎn)業(yè)生態(tài),再到“一橋一鏈”的全球互聯(lián),吳橋雜技在發(fā)展和傳承中實(shí)現(xiàn)了蛻變。

運(yùn)河水靜靜流淌,見證了“世界現(xiàn)代馬戲之父”孫福有闖蕩世界的腳步,如今又迎來各國雜技藝術(shù)家的光臨——雜技節(jié)“回家”了。

在堅(jiān)守中傳承,在創(chuàng)新中發(fā)展。吳橋雜技的“故事”還在繼續(xù),傳奇還在續(xù)寫。

1.本網(wǎng)(張家口新聞網(wǎng))稿件下“稿件來源”項(xiàng)標(biāo)注為“張家口新聞網(wǎng)”、“張家口日?qǐng)?bào)”、“張家口晚報(bào)”的,根據(jù)協(xié)議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網(wǎng)絡(luò)版權(quán)均屬張家口新聞網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人 未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用 時(shí)須注明“稿件來源:張家口新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

2.本網(wǎng)其他轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者或版權(quán)所有者在一周內(nèi)來電或來函。聯(lián)系電話:0313-2051987。