2024年12月底,新修訂的科普法公布施行,將“全國科普日”升級為“全國科普月”。今年9月是第一個“全國科普月”,全領域、全地域、全媒體、全民性的科普月活動正在火熱開展,據了解,目前已經匯聚各地活動超過10萬場。

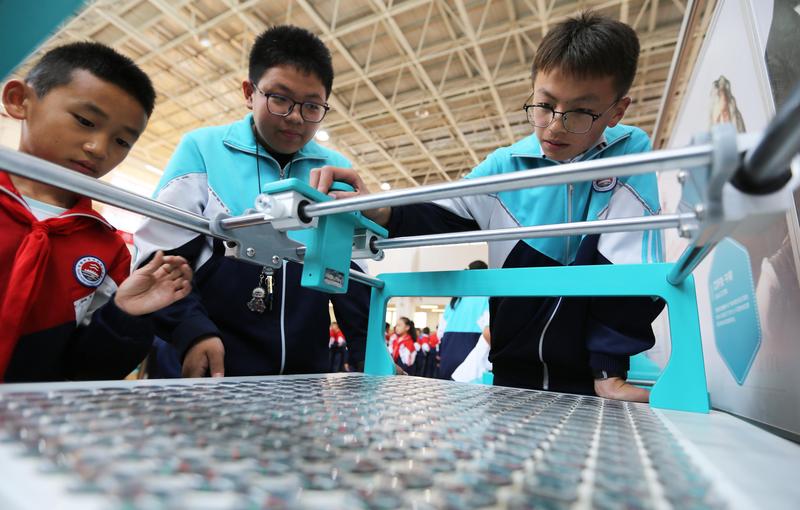

2025年9月8日,甘肅省定西市安定區關川實驗學校的學生在流動科技館內體驗科普裝置。新華社發(王克賢 攝)

科學普及是創新發展的兩翼之一,有了全民科學素質的普遍提高,才有龐大的創新群體支撐科技發展,才有助于每名公民均衡全面的精神成長。近5年來,我國公民科學素質水平大幅提升,2024年公民具備科學素質的比例達15.37%,提前實現2025年階段性發展目標,這與氛圍更濃、亮點更密、活力更足的科普工作密不可分。

2025年7月25日,合肥綜合性國家科學中心大健康研究院工作人員輔導孩子們組裝DNA雙螺旋結構模型。新華社記者 曹力 攝

不過,隨著新一輪科技革命和產業變革深入演進,人工智能、生物技術、量子技術、新型能源等一眾前沿科技以前所未有之勢集中涌現,時代之變、國家之需,對科普工作不斷提出新的要求。因此,透過逛展館、聽講座、看演出、去研學等紛紜的科普活動,我們也應該嘗試關注形式背后真正的觸達,去重新思考:我們想要什么樣的科普?

今天的量子通信,明天的腦機接口,后天的可控核聚變……當今時代,從基礎理論到應用技術,迭代之快讓每個人都可能變成“局外人”。如果科普跟不上腳步,科技發展帶來的就可能不是機遇而是迷失。

2025年7月31日,與會人員在首屆全國天文公眾科學大會活動現場觀看天文科普視頻。新華社記者 潘昱龍 攝

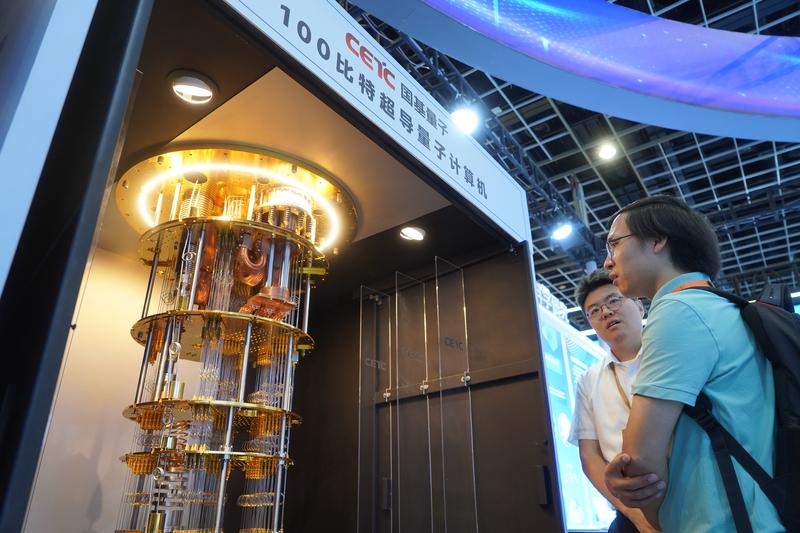

倘若能深度融入工作的AI大模型仍然只被當成“會說話的搜索框”;倘若5G商用仍然只被視為“額外的高消費”;倘若大眾對量子計算原型機的認識仍被“量子比特”等術語擋在門外,那說明我們并未從科技進步中享受便利、達成認同、收獲自豪。讓前沿科技及早“飛入尋常百姓家”,科普工作任務艱巨、意義深遠。

2025年9月11日,工作人員向游客講解100比特超導量子計算機。新華社發(劉臻睿 攝)

前沿科技的科普,將帶來更多可能性。在北京舉行的首個全國科普月主場活動上,4D打印機器人,夾爪既能輕拿雞蛋,又能調節握力,輕松實現柔性夾取;新型可穿戴電子織物,包含的電子纖維具有發光、傳感、通信功能,智慧服飾觸手可及……目不暇接的前沿科技走近普通大眾,并非只為滿足獵奇。

2025年9月5日,參觀者在中國科技館了解可穿戴電子織物展品。新華社記者 金立旺 攝

當有些人還認為“元宇宙”只是游戲,宇航員已經用它投入太空任務訓練;有些家長擔心Deepseek會讓孩子變懶,教師們卻開始用它設計個性化教案。通過科普,最新科技成果得以走進更多人的工作和生活,那些擁抱新科技、運用新科技的人群,將先一步打開更多“可能性”的窗口。

2025年8月9日,孩子們在位于天津的濱海科技館內體驗科普實驗。新華社發(杜鵬輝 攝)

前沿科技的科普,會注入更多參與感。國家重大科技工程,既是最前沿科技,也是深刻改變人類未來的國之重器,但極高的專業門檻常常讓公眾感到遙不可及。重大科技工程的科普,讓藏于深山、潛于深海、沖向深空的大科學裝置,變成能了解、能共情的身邊事,點燃公眾“我也能參與其中”的熱情。

2025年5月17日,在中國科學院物理研究所,參觀者在聽取志愿者介紹微加工實驗室。新華社記者 金立旺 攝

貴州平塘縣懷抱“中國天眼”這一天文資源,全力打造國際天文科普研學旅行目的地。沉浸式體驗館融合多種科技打造高度逼真的宇宙探索景象;一系列研學基地配備專業教學設備和導師團隊,年服務學生3萬余人次;當地中學將天文科普融入日常教學……無論當地青少年還是研學學生,都對“中國天眼”充滿自豪。在這里科普不只是展示成果,更在悄悄播下種子,仰望星空的探索今天有他們一份見證,或許明天就將有他們的一份貢獻。

參觀者在貴州省平塘國際天文體驗館參觀(2025年7月10日攝)。新華社記者 楊文斌 攝

從食品安全到疾病治療,從生態治理到能源革命,從核電安全到AI倫理……如今,科技發展與公眾生活密切相關,民生關切的科技熱點層出不窮。然而這也讓偽科普感到有機可乘,“人每天只需睡2小時”“不吃藥、不手術,7天摘掉眼鏡”等偽科普內容充斥網絡,為了流量和銷量制造恐慌、博取關注。遏制偽科普橫行,既需要監管部門嚴格處罰、網絡平臺加強監測,更需要科普機構能夠及時發出權威的科學聲音。

2025年9月13日,社區居民在活動現場參與體驗。新華社記者 劉穎 攝

以健康科普為例,如今不少醫院與科研機構建立了科普激勵機制,鼓勵醫生將專業知識轉化為公眾聽得懂、聽得進的內容:用動畫演示心腦血管疾病原理,用生活案例講解用藥規范,醫生出鏡講解急救知識等等。不過,要提供權威、及時、精準的科普指導,仍需多方合作、多點開花,探索建立更為高效的信息發布系統和平臺,讓科學跑贏謠言,讓真科普打敗偽科普,讓科學更好地惠及公眾。

科普的意義不在于一場場熱熱鬧鬧的展示,如果不能成為傳播科學精神的橋梁,再熱鬧的科普也不過是形式化的秀場。關于科學精神的內涵觀點不一,但其特征卻顯然可成為共識:科學精神不輕易偏信,敢于思考和質疑,不盲目接受權威結論;科學精神不贊許偏狹,崇尚嚴謹的實驗和全面的觀察,用事實驗證自己的判斷;科學精神不欣賞偏私,承認自身成果的局限性,并歡迎被追趕、被超越。培養科學精神,是國家科技創新之需,更是公民人格完善之需。

2025年9月5日,游客在“扶荔宮”溫室群參觀拍照。新華社記者 彭奕凱 攝

著眼于培養公眾的科學精神,需要再度優化科普的評價體系,讓衡量科普成效的標準不過分聚焦于“活動場次”“參與人次”等淺層指標,不忽視為公眾提供觀察思考的契機與空間。同時,還需要再度調整科普的傳播方式,從科技展示轉為思維培養,從單向輸出轉為互動共進,讓科學與公眾雙向奔赴。

2025年9月7日,在江蘇省海安市科技館,海安市南屏小學學生體驗科普小裝置。新華社發(翟慧勇 攝)

河北省科技館在發生血月月全食天象前夕,針對時下熱點及時開展夜場科普,天津、浙江、四川等地推出Citywalk科普路線,用街巷串起科學知識,都是將科普融入生活的有益嘗試;民航博物館內,學生們體驗飛行模擬器、學習飛機起降與巡航,華南國家植物園邀請公眾成為“公民科學家”,記錄植物信息繪制城市生態地圖,也都為提升科普的互動性進行了良好探索。不過,我們仍然期待培養科學精神的系統性、規模化的科普活動早日到來。

天津美術學院院長邱志杰曾有一個《科普即美育》的主題演講廣受關注,他認為,美育與科普密不可分,如果不能從光的色散理論出發來理解印象派繪畫,孩子只是人云亦云地被告知應該喜歡這些畫作,這樣的藝術教育并不能真正激發創造力。

2025年4月8日,在法國巴黎瑪摩丹美術館,一名觀眾在《“印象派之父”——歐仁·布丹》特展的媒體預展上參觀。新華社記者 高靜 攝

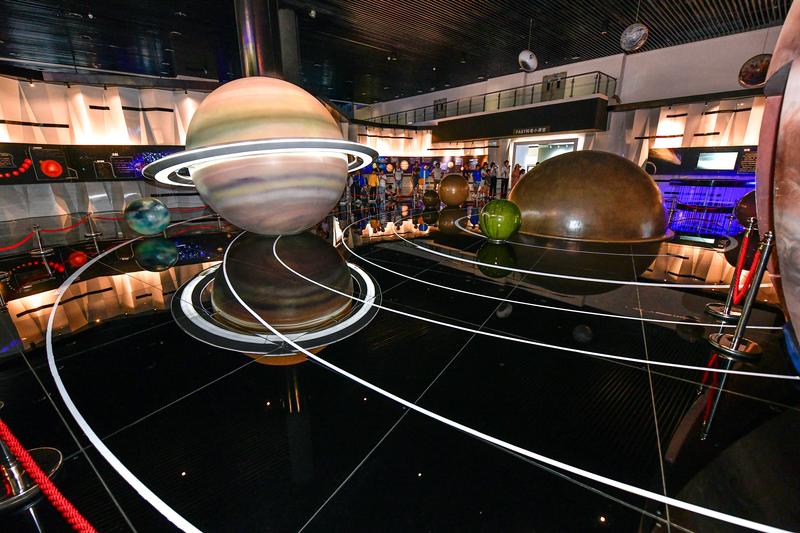

同理,在科普活動中,感性的、創意的藝術審美也不應缺席。無論雪花對稱的晶體結構還是DNA雙螺旋的優雅形態,無論行星圍繞恒星運轉的和諧軌跡還是極光在夜空中舞動的絢爛色彩,科學探索的過程中,無時不在呈現著“自然大美”。當科普與藝術相遇,那些隱藏在科學背后的美將以更具感染力的形式呈現,科普也將不再是冰冷生硬的知識灌輸,而成為觸動心靈的奇妙旅程。

2025年6月2日在佳木斯市樺川縣車轱轆泡濕地拍攝的極光與星空(堆棧合成照片)。新華社發(陳志國 攝)

用數據可視化技術呈現宇宙星系,以分形結構為靈感創作抽象繪畫,在戲劇表演中跟隨科學家去探索發現……這些時刻,科學與藝術的界限已經模糊,它們同時指向“真”與“美”,同時對人進行著滋養、豐富和喚醒。

2025年6月5日在展覽上拍攝的數字復原后的達·芬奇手稿《大西洋古抄本》。新華社記者 陳鐘昊 攝

當科普與藝術審美相融,知識也將內化為人的情感共鳴。邱志杰院長在“科普即美育”的思考中還提出“鄉村科普壁畫”的創意。他設想在鄉村壁畫中以夜光涂料繪制星空圖,孩子們一邊仰望星空,一邊可以在畫中找到星星的名字和位置。試想如果這樣的科普景象變為現實,必將成為孩子們心中鮮活、親切的生活印記。

2025年7月14日,小朋友在河北省石家莊市美術館AI藝術畫展體驗區與機器人互動。新華社發(陳其保 攝)

科普慢不得,它需要及時回應社會關切和熱點議題,走在偽科普之前;科普也急不得,它也要沉下心來打磨精品,注重潛移默化,久久為功。不迷戀炫目,不追逐喝彩,多想一層,多做一步,相信會有更多跟得上時代、經得起檢驗、融合科學精神和藝術審美的科普出現在公眾身邊。(圖片來源:新華社)

監制:賈海麗

策劃:董亞青 陳海虹

統籌:張登峰 孫向向

文案:王 碩

美編:孫向向

責任編輯:張曉鵬

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。