開辟敵后戰場,建立抗日根據地

挺進敵后刃出鞘

盧溝橋事變后,河北迅速淪陷。鑒于全民族抗戰爆發前后的政治局勢和河北等地的重要戰略地位,中共中央認為在河北及其鄰省建立敵后抗日根據地有著重要意義。根據中共中央部署,以劉少奇為首的北方局指示各級黨委撤出城市,迅速轉入農村,放手發展抗日武裝,開展游擊戰爭,先后開辟晉察冀、冀中、冀南等抗日根據地,為河北游擊戰爭開展奠定了基礎。

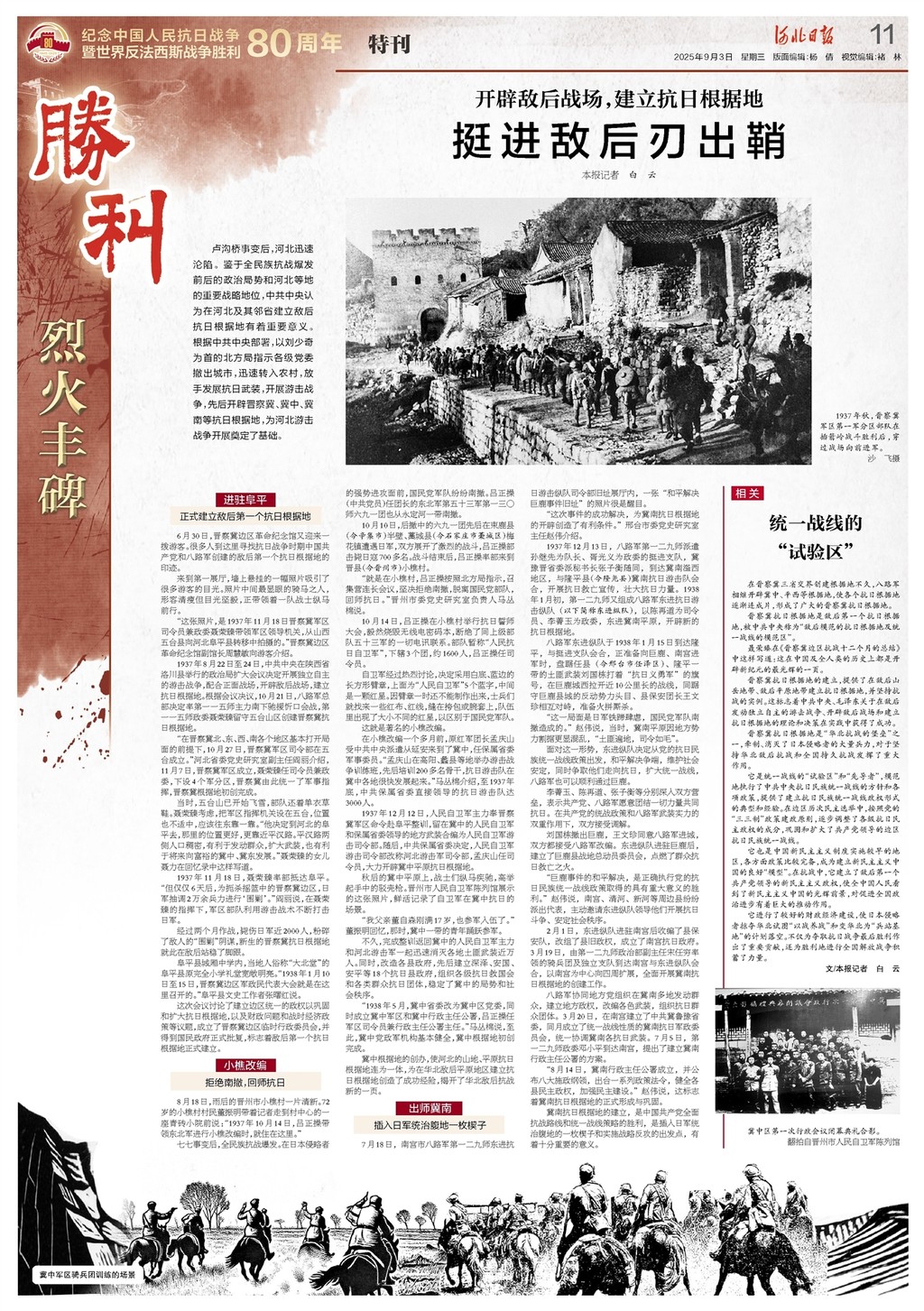

1937年秋,晉察冀軍區第一軍分區部隊在插箭嶺戰斗勝利后,穿過戰場向前進軍。 沙飛攝

進駐阜平

正式建立敵后第一個抗日根據地

6月30日,晉察冀邊區革命紀念館又迎來一撥游客。很多人到這里尋找抗日戰爭時期中國共產黨和八路軍創建的敵后第一個抗日根據地的印跡。

來到第一展廳,墻上懸掛的一幅照片吸引了很多游客的目光。照片中間最顯眼的騎馬之人,形容清瘦但目光堅毅,正帶領著一隊戰士縱馬前行。

“這張照片,是1937年11月18日晉察冀軍區司令員兼政委聶榮臻帶領軍區領導機關,從山西五臺縣向河北阜平縣轉移中拍攝的。”晉察冀邊區革命紀念館副館長周慧敏向游客介紹。

1937年8月22日至24日,中共中央在陜西省洛川縣舉行的政治局擴大會議決定開展獨立自主的游擊戰爭,配合正面戰場,開辟敵后戰場,建立抗日根據地。根據會議決議,10月21日,八路軍總部決定率第一一五師主力南下馳援忻口會戰,第一一五師政委聶榮臻留守五臺山區創建晉察冀抗日根據地。

“在晉察冀北、東、西、南各個地區基本打開局面的前提下,10月27日,晉察冀軍區司令部在五臺成立。”河北省委黨史研究室副主任閻麗介紹,11月7日,晉察冀軍區成立,聶榮臻任司令員兼政委,下設4個軍分區,晉察冀由此統一了軍事指揮,晉察冀根據地初創完成。

當時,五臺山已開始飛雪,部隊還著單衣草鞋。聶榮臻考慮,把軍區指揮機關設在五臺,位置也不適中,應該往東靠一靠。“他決定到河北的阜平去,那里的位置更好,更靠近平漢路。平漢路兩側人口稠密,有利于發動群眾,擴大武裝,也有利于將來向富裕的冀中、冀東發展。”聶榮臻的女兒聶力在回憶錄中這樣寫道。

1937年11月18日,聶榮臻率部抵達阜平。“但僅僅6天后,為扼殺搖籃中的晉察冀邊區,日軍抽調2萬余兵力進行‘圍剿’。”閻麗說,在聶榮臻的指揮下,軍區部隊利用游擊戰術不斷打擊日軍。

經過兩個月作戰,斃傷日軍近2000人,粉碎了敵人的“圍剿”陰謀,新生的晉察冀抗日根據地就此在敵后站穩了腳跟。

阜平縣城廂中學內,當地人俗稱“大北堂”的阜平縣原完全小學禮堂寬敞明亮。“1938年1月10日至15日,晉察冀邊區軍政民代表大會就是在這里召開的。”阜平縣文史工作者張曙紅說。

這次會議討論了建立邊區統一的政權以鞏固和擴大抗日根據地,以及財政問題和戰時經濟政策等議題,成立了晉察冀邊區臨時行政委員會,并得到國民政府正式批復,標志著敵后第一個抗日根據地正式建立。

冀中區第一次行政會議閉幕典禮合影。 翻拍自晉州市人民自衛軍陳列館

小樵改編

拒絕南撤,回師抗日

8月18日,雨后的晉州市小樵村一片清新。72歲的小樵村村民董振明帶著記者走到村中心的一座青磚小院前說:“1937年10月14日,呂正操帶領東北軍進行小樵改編時,就住在這里。”

七七事變后,全民族抗戰爆發。在日本侵略者的強勢進攻面前,國民黨軍隊紛紛南撤。呂正操(中共黨員)任團長的東北軍第五十三軍第一三〇師六九一團也從永定河一帶南撤。

10月10日,后撤中的六九一團先后在束鹿縣(今辛集市)半壁、藁城縣(今石家莊市藁城區)梅花鎮遭遇日軍,雙方展開了激烈的戰斗,呂正操部擊斃日寇700多名。戰斗結束后,呂正操率部來到晉縣(今晉州市)小樵村。

“就是在小樵村,呂正操按照北方局指示,召集營連長會議,堅決拒絕南撤,脫離國民黨部隊,回師抗日。”晉州市委黨史研究室負責人馬叢棉說。

10月14日,呂正操在小樵村舉行抗日誓師大會,毅然燒毀無線電密碼本,斷絕了同上級部隊五十三軍的一切電訊聯系。部隊暫稱“人民抗日自衛軍”,下轄3個團,約1600人,呂正操任司令員。

自衛軍經過熱烈討論,決定采用白底、藍邊的長方形臂章,上面為“人民自衛軍”5個藍字,中間是一顆紅星。因臂章一時還不能制作出來,士兵們就找來一些紅布、紅線,縫在挎包或腕套上,隊伍里出現了大小不同的紅星,以區別于國民黨軍隊。

這就是著名的小樵改編。

在小樵改編一個多月前,原紅軍團長孟慶山受中共中央派遣從延安來到了冀中,任保屬省委軍事委員。“孟慶山在高陽、蠡縣等地舉辦游擊戰爭訓練班,先后培訓200多名骨干,抗日游擊隊在冀中各地很快發展起來。”馬叢棉介紹,至1937年底,中共保屬省委直接領導的抗日游擊隊達3000人。

1937年12月12日,人民自衛軍主力奉晉察冀軍區命令赴阜平整訓,留在冀中的人民自衛軍和保屬省委領導的地方武裝合編為人民自衛軍游擊司令部。隨后,中共保屬省委決定,人民自衛軍游擊司令部改稱河北游擊軍司令部,孟慶山任司令員,大力開辟冀中平原抗日根據地。

秋后的冀中平原上,戰士們縱馬疾馳,高舉起手中的駁殼槍。晉州市人民自衛軍陳列館展示的這張照片,鮮活記錄了自衛軍在冀中抗日的場景。

“我父親董自森剛滿17歲,也參軍入伍了。”董振明回憶,那時,冀中一帶的青年踴躍參軍。

不久,完成整訓返回冀中的人民自衛軍主力和河北游擊軍一起迅速消滅各地土匪武裝近萬人。同時,改造各縣政府,先后建立深澤、安國、安平等18個抗日縣政府,組織各級抗日救國會和各類群眾抗日團體,穩定了冀中的局勢和社會秩序。

“1938年5月,冀中省委改為冀中區黨委,同時成立冀中軍區和冀中行政主任公署,呂正操任軍區司令員兼行政主任公署主任。”馬叢棉說,至此,冀中黨政軍機構基本健全,冀中根據地初創完成。

冀中根據地的創辦,使河北的山地、平原抗日根據地連為一體,為在華北敵后平原地區建立抗日根據地創造了成功經驗,揭開了華北敵后抗戰新的一頁。

出師冀南

插入日軍統治腹地一枚楔子

7月18日,南宮市八路軍第一二九師東進抗日游擊縱隊司令部舊址展廳內,一張“和平解決巨鹿事件舊址”的照片很是醒目。

“這次事件的成功解決,為冀南抗日根據地的開辟創造了有利條件。”邢臺市委黨史研究室主任趙偉介紹。

1937年12月13日,八路軍第一二九師派遣孫繼先為隊長、胥光義為政委的挺進支隊,冀豫晉省委派秘書長張子衡隨同,到達冀南滏西地區,與隆平縣(今隆堯縣)冀南抗日游擊隊會合,開展抗日救亡宣傳,壯大抗日力量。1938年1月初,第一二九師又組成八路軍東進抗日游擊縱隊(以下簡稱東進縱隊),以陳再道為司令員、李菁玉為政委,東進冀南平原,開辟新的抗日根據地。

八路軍東進縱隊于1938年1月15日到達隆平,與挺進支隊會合,正準備向巨鹿、南宮進軍時,盤踞任縣(今邢臺市任澤區)、隆平一帶的土匪武裝劉國棟打著“抗日義勇軍”的旗號,在巨鹿城西拉開近10公里長的戰線,同踞守巨鹿縣城的反動勢力頭目、縣保安團長王文珍相互對峙,準備火拼廝殺。

“這一局面是日軍鐵蹄肆虐,國民黨軍隊南撤造成的。”趙偉說,當時,冀南平原因地方勢力割據更顯混亂,“土匪遍地,司令如毛”。

面對這一形勢,東進縱隊決定從黨的抗日民族統一戰線政策出發,和平解決爭端,維護社會安定,同時爭取他們走向抗日,擴大統一戰線,八路軍也可以順利通過巨鹿。

李菁玉、陳再道、張子衡等分別深入雙方營壘,表示共產黨、八路軍愿意團結一切力量共同抗日。在共產黨的統戰政策和八路軍武裝實力的雙重作用下,雙方接受調解。

劉國棟撤出巨鹿,王文珍同意八路軍進城,雙方都接受八路軍改編。東進縱隊進駐巨鹿后,建立了巨鹿縣戰地總動員委員會,點燃了群眾抗日救亡之火。

“巨鹿事件的和平解決,是正確執行黨的抗日民族統一戰線政策取得的具有重大意義的勝利。”趙偉說,南宮、清河、新河等周邊縣紛紛派出代表,主動邀請東進縱隊領導他們開展抗日斗爭、安定社會秩序。

2月1日,東進縱隊進駐南宮后收編了縣保安隊,改組了縣舊政權,成立了南宮抗日政府。3月19日,由第一二九師政治部副主任宋任窮率領的騎兵團及獨立支隊到達南宮與東進縱隊會合,以南宮為中心向四周擴展,全面開展冀南抗日根據地的創建工作。

八路軍協同地方黨組織在冀南多地發動群眾,建立地方政權,改編各色武裝,組織抗日群眾團體。3月20日,在南宮建立了中共冀魯豫省委,同月成立了統一戰線性質的冀南抗日軍政委員會,統一協調冀南各抗日武裝。7月5日,第一二九師政委鄧小平到達南宮,提出了建立冀南行政主任公署的方案。

“8月14日,冀南行政主任公署成立,并公布八大施政綱領,出臺一系列政策法令,健全各縣民主政權,加強民主建設。”趙偉說,這標志著冀南抗日根據地的正式形成與鞏固。

冀南抗日根據地的建立,是中國共產黨全面抗戰路線和統一戰線策略的勝利,是插入日軍統治腹地的一枚楔子和實施戰略反攻的出發點,有著十分重要的意義。(河北日報記者 白云)

相關

統一戰線的“試驗區”

在晉察冀三省交界創建根據地不久,八路軍相繼開辟冀中、平西等根據地,使各個抗日根據地逐漸連成片,形成了廣大的晉察冀抗日根據地。

晉察冀抗日根據地是敵后第一個抗日根據地,被中共中央稱為“敵后模范的抗日根據地及統一戰線的模范區”。

聶榮臻在《晉察冀邊區抗戰十二個月的總結》中這樣寫道:這在中國及全人類的歷史上都是開辟新紀元的最光輝的一頁。

晉察冀抗日根據地的建立,提供了在敵后山岳地帶、敵后平原地帶建立抗日根據地,并堅持抗戰的實例。這標志著中共中央、毛澤東關于在敵后發動獨立自主的游擊戰爭、開辟敵后戰場和建立抗日根據地的理論和決策在實踐中獲得了成功。

晉察冀抗日根據地是“華北抗戰的堡壘”之一,牽制、消滅了日本侵略者的大量兵力,對于堅持華北敵后抗戰和全國持久抗戰發揮了重大作用。

它是統一戰線的“試驗區”和“先導者”,模范地執行了中共中央抗日民族統一戰線的方針和各項政策,提供了建立抗日民族統一戰線政權形式的典型和經驗。在邊區歷次民主選舉中,按照黨的“三三制”政策建政原則,逐步調整了各級抗日民主政權的成分,鞏固和擴大了共產黨領導的邊區抗日民族統一戰線。

它也是中國新民主主義制度實施較早的地區,各方面政策比較完備,成為建立新民主主義中國的良好“模型”。在抗戰中,它建立了敵后第一個共產黨領導的新民主主義政權,使全中國人民看到了新民主主義中國的光輝前景,對促進全國政治進步有著巨大的推動作用。

它進行了較好的財政經濟建設,使日本侵略者掠奪華北試圖“以戰養戰”和變華北為“兵站基地”的計劃落空。不僅為奪取抗日戰爭最后勝利作出了重要貢獻,還為勝利地進行全國解放戰爭積蓄了力量。(文/河北日報記者 白云)

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。