1943年,晉察冀抗日根據地處于“黎明前的黑暗”,敵我區域交錯,斗爭形勢異常復雜。已在晉察冀根據地開展鄉村文藝運動多年的西北戰地服務團,組織小分隊來到河北平山縣,白天和農民一起搶收搶種,晚上開展宣傳演出。

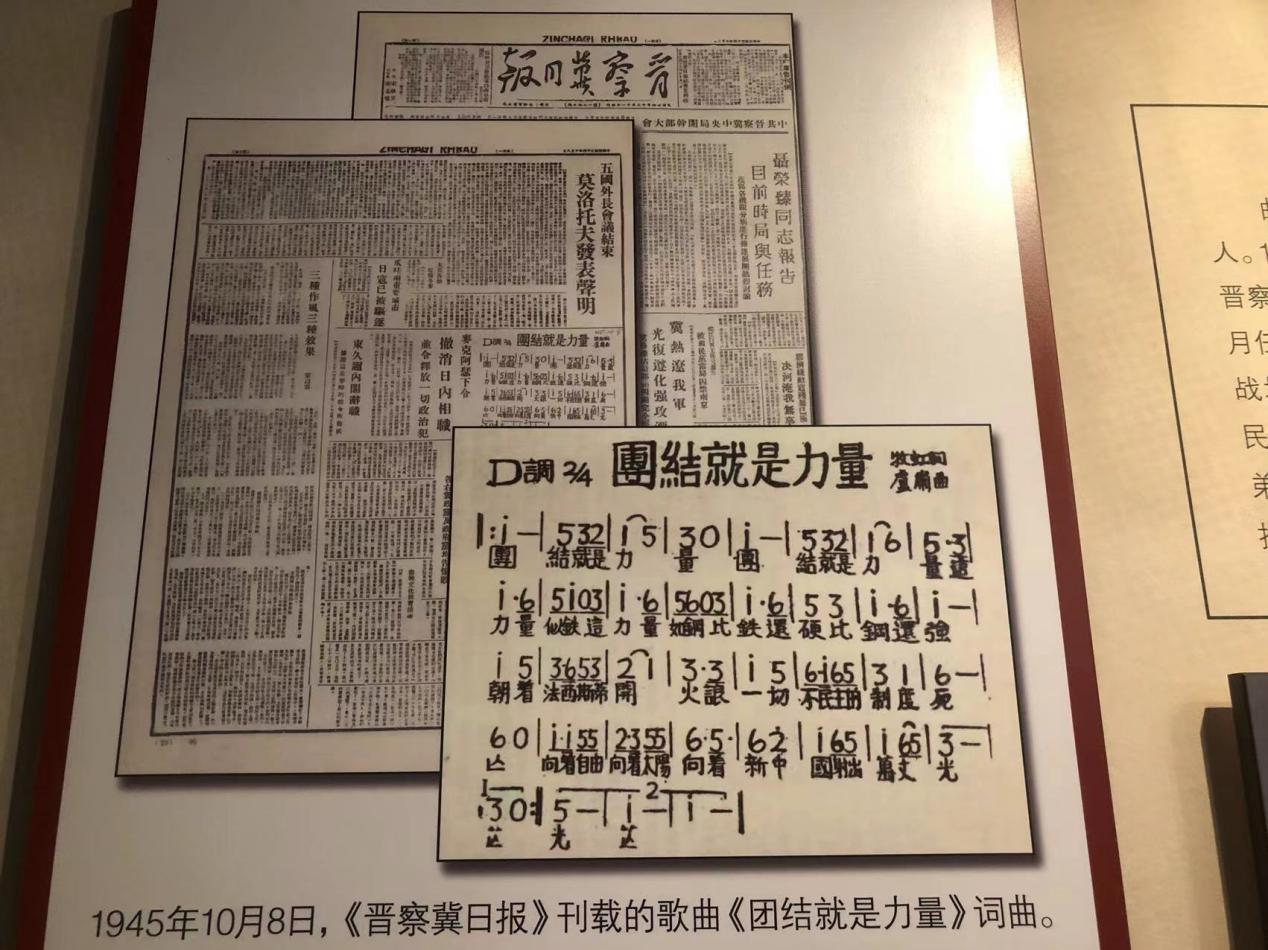

為宣傳減租減息政策,小分隊成員牧虹和盧肅突擊創作了小型歌劇《團結就是力量》,又創作同名歌曲作為收尾,啟發大家團結起來、堅持抗戰,迎接勝利的到來。歌曲通俗、流暢而有力,迅速傳唱開來,成為團結中華民族抗擊日本侵略的號角,激勵一代代中華兒女英勇戰斗、奮勇向前。

點擊收聽《山河壯歌》音頻版

00:00

08:16

1943年,日本侵略者對晉察冀邊區實行殘酷的“搶光、殺光、燒光”政策,我敵后抗日根據地面臨嚴峻形勢。

當時,魯迅藝術學院文學系畢業的牧虹和音樂系畢業的盧肅,作為西北戰地服務團小分隊成員,赴河北平山農村宣傳政策、保衛麥收。為配合減租減息運動,當時25歲的牧虹和26歲的盧肅合作創作了小型歌劇——《團結就是力量》。

歌劇《團結就是力量》劇照

在排練過程中,小分隊隊員們覺得歌劇的結尾過于倉促,建議增加一個幕終曲。牧虹的女兒趙姍姍說,同名歌曲《團結就是力量》的歌詞,父親只用了二十多分鐘,趴在老鄉的平房頂上就寫出來了,歌詞中“蘊藏了對敵人的恨,對老百姓的愛,對八路軍的崇敬”。

詞作者牧虹與妻子、孩子在延安

全長68個字的歌詞,簡潔凝練、朗朗上口。歌曲旋律激昂雄壯、明亮流暢,節奏“六度跳進”、鏗鏘有力。曲作者盧肅的女兒盧喬回憶,拿到歌詞后,她的父親用十幾分鐘就完成了譜曲。

曲作者盧肅與妻子、孩子在延安

1943年6月,《團結就是力量》由西北戰地服務團在晉察冀邊區平山縣黃泥區滹沱河邊的北莊村首演。歌劇中,受欺壓的租佃勞苦群眾對頑固分子開展說理斗爭,要求依法討回公道。結尾的歌曲唱出了根據地軍民的心聲,引發轟動。北莊村68歲的老黨員王素軍說,他的姥爺那時負責組織村民前去觀看演出,那時“周圍村也都來看,人特別多”,看完演出,“村里人更團結了”。

1942年3月,北莊村村民歡送平山青年入伍(《晉察冀畫報》沙飛/攝)

1941年冬天和1943年春秋兩季,平山縣曾三次遭受日寇的瘋狂“掃蕩”。平山縣作協副主席齊彥文說,在這個艱難的時刻,《團結就是力量》如同刺破黑暗的光芒,給根據地軍民帶來了希望:“當時平山縣是晉察冀邊區的抗戰模范縣,因為日軍實行‘三光’政策,人民的生活非常艱難,廣大的農民希望進行減租減息斗爭。在這種情況下,《團結就是力量》強調了團結的重要性,鼓勵人們在困境中自力更生,堅持抗戰,把人民的力量凝聚起來,抵抗日軍的侵略。”

“團結就是力量”的吶喊,響徹晉察冀,響徹全國。無論是在敵后戰場的游擊戰中,還是在艱苦卓絕的反“掃蕩”斗爭中,這首歌都成為激勵軍民奮勇抵抗日寇侵略的戰斗號角。

抗戰勝利后,《團結就是力量》的影響力與日俱增。新中國成立后,這首歌又成為激勵中國人民團結奮斗、拼搏進取的時代強音。如今,在歌曲的誕生地北莊村,熟悉的旋律在每個早晨響起。

北莊村村民合唱《團結就是力量》

歌曲背后的故事,北莊村村史館的講解員王俊彥常說常新。今年52歲的王俊彥,是村史館講解員中年齡最大的一位。多年前,她還奔波于周邊鎮村打零工,如今村里紅色旅游項目不斷豐富,她有了講解員的穩定工作。在北莊村黨支部書記封紅卷眼中,這正是《團結就是力量》留給村里的“傳家寶”,鄉親們心往一處想、勁往一處使,尤其是產業落地以后,解決了老百姓在家門口就業的問題,又壯大了村集體經濟。

北莊村村民制作手工布鞋和帽子

在今天的北莊村,“團結”的名片不斷被擦亮,紅色旅游、休閑農業、家庭手工業、光伏等產業體系逐步完善。2024年,北莊村接待游客超過6萬人次,村集體年收入超過100萬元,團結的力量帶領村民們一步步過上更幸福的生活。

北莊村打麥場

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。