記者 楊佳薇 呼延世聰

1940年11月,中國人民抗日軍政大學總校(以下簡稱“抗大總校”)進駐群山環繞的邢臺市信都區漿水鎮。近5000名抗大學員分住在漿水鎮各村,與村民同吃同住同勞動——

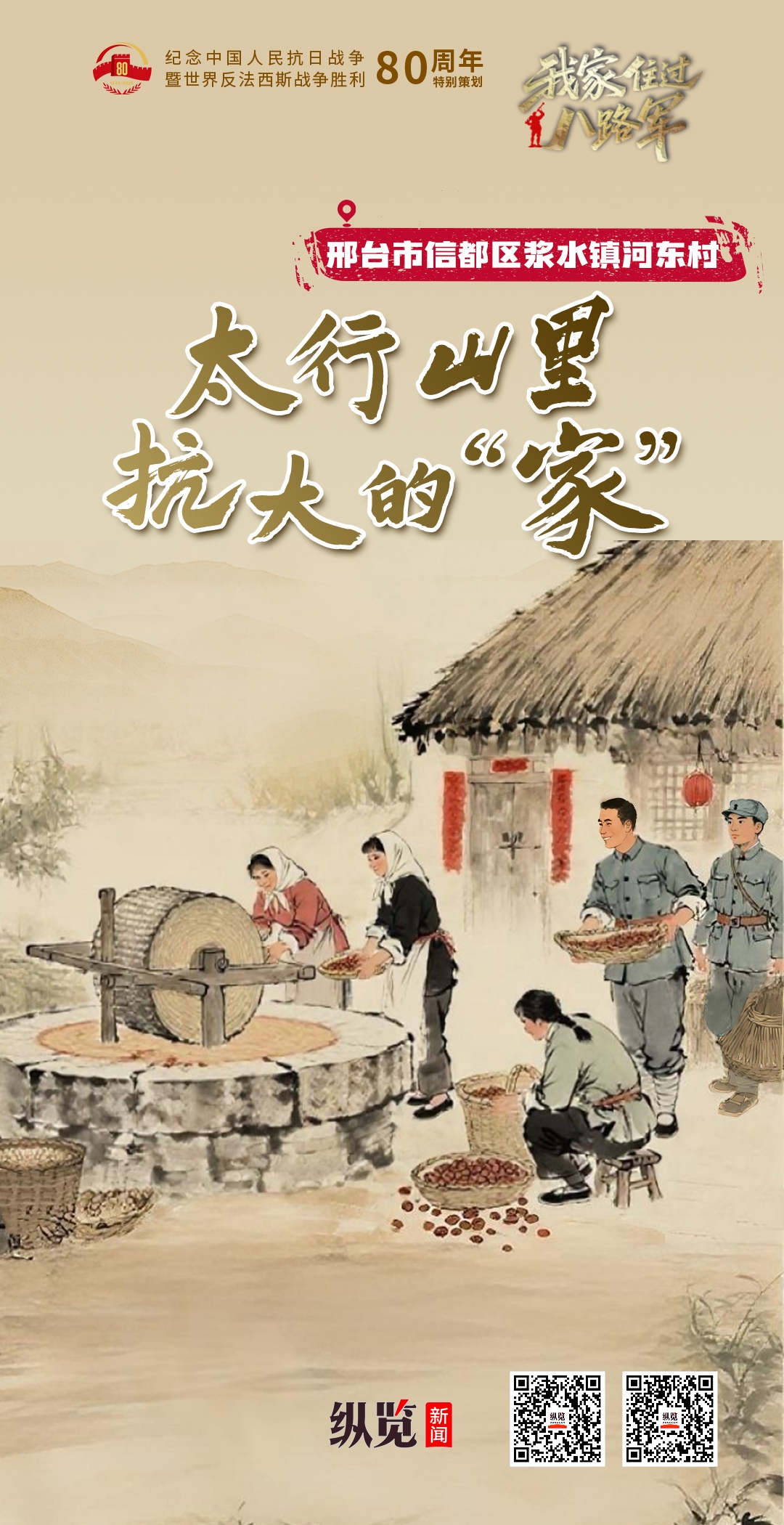

1940年11月,太行山腹地的初冬,已透著入骨的寒氣。當刺骨的寒風企圖鉆進河東村張慶家那低矮單薄的院墻時,卻被一股由內而外的熱浪所阻擋。院內,蒸騰翻滾的霧氣,混雜著碾米揚起的細碎谷殼粉塵和人們密集而熱絡的交談聲、說笑聲,不時溢出小院。

自從抗大總校學員住進這山坳里,張慶家院角那盤敦實的石碾,便日夜不息地開始吟唱。沉穩的碾軋聲“嘎吱嘎吱……”,在小院上空回蕩。

不解之緣

“住進這個院里的人,1937年俺爹就認識了。”81歲的張萬瑞曾聽父親張慶說,那些年,父親經常用馬馱著裝滿酸棗面的貨物來往于山西、河北兩地。

張萬瑞講述父親當年想方設法幫助抗大總校供給處籌糧的故事。

1937年春天的一天,張慶正在山西貨棧彎腰卸貨,肩膀突然被人拍了一下。張慶直起身回頭一看,是個年輕人。

“老鄉!這酸棗面,是你們那兒產的嗎?”年輕人很有禮貌,聲音不高。張慶一聽,來了買家,一下子打開了話匣子:“我們漿水鎮的山上,除了漫山遍野的酸棗樹,還有柿子樹、栗子樹、核桃樹……”

令張慶沒想到的是,年輕人想買酸棗面,卻不問價錢,就提出去村里看一看。一來二去,張慶知道了年輕人叫李明。后來,李明經常來張慶家收貨。一天,李明還帶了一位年長的“張先生”,他們坐在張家簡陋的堂屋里,喝著粗茶,和張慶聊著家常,目光卻總是不經意地掃過門外的山道和田埂。

“其實俺爹那時也沒想到,自家這個太行山深處不起眼的小院,后來變成了抗大師生的‘家’。”張萬瑞說。

在抗戰最艱苦的歲月,抗大總校按照黨中央的指示,挺進華北敵后辦學。1940年11月,一支名為“青年縱隊”的隊伍,浩浩蕩蕩地走進了漿水鎮……

穿著灰色軍裝的年輕學員們,分散住進了各個村莊的村民家里。原本沉寂的山村,瞬間充滿了蓬勃的生機。那位“張先生”來到了張慶家,身后跟著的,還是老熟人李明。

張慶此刻才知道,這位曾來家里的“張先生”,是抗大總校供給處處長張濟民。而那個買酸棗面的李明,真名叫陳明池,是供給處的一名科長。

親如一家

打那時起,張慶家的院子一下子熱鬧了起來。

“八路軍來了,就住俺家西屋。”張萬瑞用手緩緩指向一扇嵌在土墻里的毫不起眼的門。“瞅見沒?打這門出去,就是外頭的巷子。當年,張濟民他們就在這屋里頭議事,俺爹就守在巷子口那棵老槐樹底下。”張萬瑞說。

有一次,張慶在干活時忽然踢到一個硬物。彎腰撿起,竟是個鼓囊囊的包袱。“這可不是尋常物件!”張慶心里咯噔一下。他攥著包袱就交給了陳明池。陳明池打開一看,臉色瞬間凝重。這里面哪是錢?分明是一沓關乎八路軍命脈的機密文件,記錄著秘密窯洞里儲存的救命糧!這要是被壞人撿去,后果不堪設想。

張慶的舉動,如同一塊試金石,讓他成了抗大干部最信任的人。不久,供給處的會計鄒家尤找到張慶,從隨身帶著的舊皮包里拿出一個沉甸甸的布包,鄭重地遞給張慶:“張大哥,這是一筆款子,煩勞你幫咱們找點糧食和軍需物品。”

張世珍兒時聽爺爺張慶講過許多抗大的故事。

“嚴密的經濟封鎖,再加上連年災荒,抗大總校面臨的最大困難是缺少糧食,完成這項任務在當時可不容易。”張世珍小時候經常聽爺爺張慶講起那段故事。

為了更高效地完成這項特殊的“生意”,張慶憑著多年走貨攢下的人緣,在自家院子邊上,辦起了“德慶祥”貨棧,一磚一瓦地建起了碾坊和油坊。

從此,張慶家的日子,就圍著碾坊和油坊轉動起來。天剛蒙蒙亮,他就帶著家人走鄉串戶,麻袋里裝滿了從鄉親們手里收來的核桃、酸棗、花生。張慶把村里的婦女們召集起來,張家小院成了最熱鬧的“后方工廠”。老人顫巍巍地篩著花生皮,婦女們圍坐在一起“噼啪”地砸著核桃……

“那時候,家家戶戶都住著抗大學員,大家就像一家人。學員們訓練回來,二話不說,袖子一挽就過來幫忙。”張世珍說,那段日子,院子里回蕩著碾盤轉動聲、油坊的號子聲和大家的歡笑聲。

匆匆一別

抗大總校挺進華北敵后辦學后,不僅培養了大批軍政干部,還組織學員參戰,成為敵后抗戰的重要力量,令敵人聞風喪膽。1942年5月,日軍大批精銳兵力“鐵壁合圍”太行抗日根據地,妄圖“四路合擊”一舉摧毀抗大總校。

抗大總校供給處舊址。

1942年5月的太行山,空氣驟然凝固,漿水鎮失去了往日的生機,家家戶戶門窗緊閉。為躲避敵人的“掃蕩”,抗大師生帶著鄉親們開始轉移。

面對一座座空蕩蕩的屋舍和找不到一粒糧食的糧囤,氣急敗壞的日軍端著明晃晃的刺刀,爬上了當時躲藏著村民的大寨山。

“太慘烈了!”多年后,張萬瑞提起那一幕聲音依舊顫抖,“我聽俺爹講,日軍不是直接捅刺刀,而是用刺刀把人逼到懸崖邊上,威脅老百姓們說出抗大學員的下落,但是沒有一個人開口。鄉親們就那么活生生地被推下去了,像扔石頭一樣。”

就在那絕望的懸崖邊,張萬瑞的奶奶、大伯、二哥,還有年輕的二嬸,一個接一個,被日軍推下了萬丈深淵……

“我爺爺和二爺爺因為下山去挑水,逃過了一劫。”張世珍說,歷經兩個月的轉戰,抗大師生邊戰斗邊學習,最終成功粉碎了敵人的“圍剿”。

1943年1月,黨中央決定抗大總校重返陜甘寧邊區辦學,抗大總校師生開始戰略轉移,離開了漿水鎮。

“隊伍走之前,陳明池對俺爹說‘等全國解放了,我們回來看你’。”張萬瑞說。

52年后,也就是1995年秋天,一輛小汽車開進了河東村。“時任抗大供給處總會計的鄒家尤走進我家門。只可惜,我爺爺和二爺爺都不在了。”張世珍說。

那天,鄒家尤站在熟悉的院子里,目光慢慢掃過張慶家的老屋。張世珍攙扶著這位遠道而來的老人,心中五味雜陳。最終,老人指著那間西屋,看著張慶的照片說:“我找的就是他。”

說完,老人緩緩地、輕輕地擺了擺手:“這個院里的故事和那些人,永遠忘不了。”

院子里,陽光依舊溫暖,微風拂過,樹葉沙沙作響。在場的每一個人,都陷入了長久的沉默。

沒想到,那年再見,竟是永別。

今日漿水鎮

紅綠交織的鄉村新畫卷

7月21日,記者走進位于邢臺市信都區漿水鎮的中國人民抗日軍政大學陳列館,講解員劉小燕正認真地為游客們講解:“大寨山慘案就發生在我們這里,為保護抗大師生,當地群眾被日軍從山頂推下,37人壯烈犧牲。”

抗大陳列館講解員劉小燕。

劉小燕在陳列館工作多年,一遍遍給游客講述抗大的歷史,也一天天見證漿水鎮的變化。

“你看,這曾經閑置的石頭房屋,經過巧妙改造,煥然一新,變成了一間間精致的民宿。廢棄的石碾、石磨也被賦予了新的生命,巧妙地融入旅游體驗項目,成為游客爭相打卡的網紅景點。”劉小燕說,紅色是漿水鎮的底色,吸引了越來越多的游客。

漿水鎮村景。

如今,漿水鎮已重點打造了9個舊址村,推出了沉浸式實景演出和特色研學活動,讓紅色的種子在新一代心中生根發芽。

“不僅僅是紅色。”漿水鎮黨委副書記、鎮長徐冰介紹,借助紅色資源,漿水鎮以打造“紅色文旅品牌,生態文旅農業強鎮”為發展坐標,沿著農產品深加工、紅色文旅產業發展、中心城鎮功能提升三大方向穩步邁進,為鄉村全面振興注入澎湃動力。

截至2024年底,漿水鎮完成300畝老樹換新,打造了12個精品果園。蘋果、板栗等特色產業持續提質增效,為當地百姓帶來了實實在在的經濟效益。

策劃:劉成群

監制:張文君 梁海濤

統籌:張洪杰 楊佳薇

審核:陳紅梅 劉麗普

編導:楊佳薇 呼延世聰 張帆 譚悅

攝制:于在洋 楊爽 王宏飛 馬會波

插畫:曹珍 翟曉暉 劉彤瑤 安軍玲

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。