《人民日報海外版》(2025年08月07日第10版)

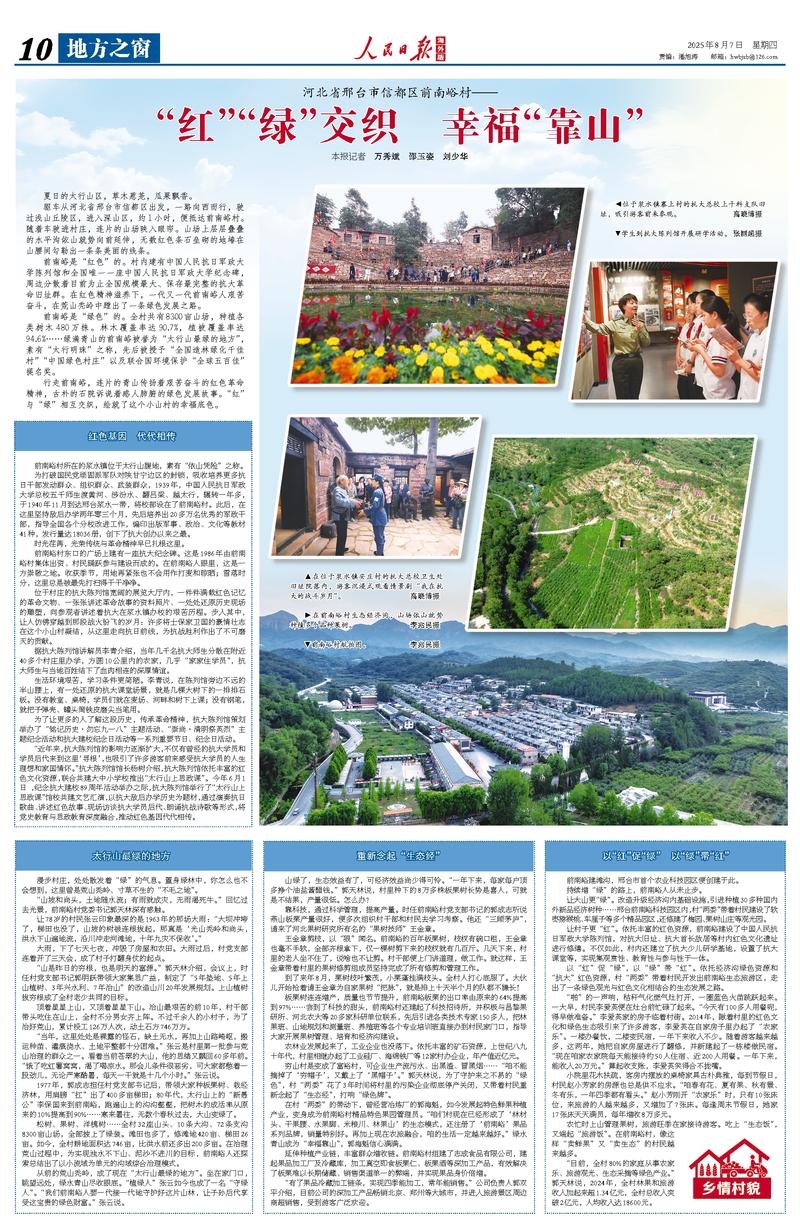

圖①:位于漿水鎮寨上村的抗大總校上干科支隊舊址,吸引游客前來參觀。高曉博攝

圖②:學生到抗大陳列館開展研學活動。張麗超攝

圖③:在位于漿水鎮安莊村的抗大總校衛生處舊址院落內,游客沉浸式觀看情景劇“我在抗大的戰斗歲月”。高曉博攝

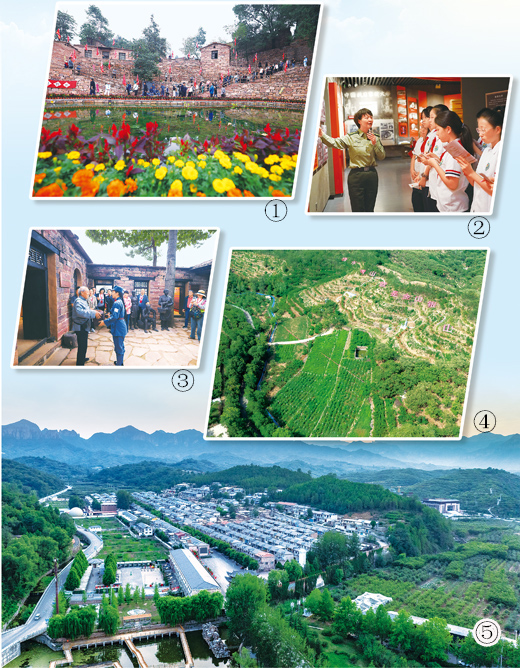

圖④:在前南峪村生態經濟溝,山場依山就勢種植多個品種果樹。李兆民攝

圖⑤:前南峪村航拍圖。李兆民攝

夏日的太行山區,草木蔥蘢,瓜果飄香。

驅車從河北省邢臺市信都區出發,一路向西而行,駛過淺山丘陵區,進入深山區,約1小時,便抵達前南峪村。隨著車駛進村莊,連片的山場映入眼簾。山場上層層疊疊的水平溝依山就勢向前延伸,無數紅色條石壘砌的地堾在山腰間勾勒出一條條美麗的線條。

前南峪是“紅色”的。村內建有中國人民抗日軍政大學陳列館和全國唯一一座中國人民抗日軍政大學紀念碑,周邊分散著目前為止全國規模最大、保存最完整的抗大革命舊址群。在紅色精神滋養下,一代又一代前南峪人艱苦奮斗,在荒山禿嶺中蹚出了一條綠色發展之路。

前南峪是“綠色”的。全村共有8300畝山場,種植各類樹木480萬株。林木覆蓋率達90.7%,植被覆蓋率達94.6%……綠滿青山的前南峪被譽為“太行山最綠的地方”,素有“太行明珠”之稱,先后被授予“全國造林綠化千佳村”“中國綠色村莊”以及聯合國環境保護“全球五百佳”提名獎。

行走前南峪,連片的青山傳揚著艱苦奮斗的紅色革命精神,古樸的石院訴說著感人肺腑的綠色發展故事。“紅”與“綠”相互交織,繪就了這個小山村的幸福底色。

紅色基因 代代相傳

前南峪村所在的漿水鎮位于太行山腹地,素有“依山憑險”之稱。

為打破國民黨頑固派軍隊對陜甘寧邊區的封鎖,吸收培養更多抗日干部發動群眾、組織群眾、武裝群眾,1939年,中國人民抗日軍政大學總校五千師生渡黃河、涉汾水、翻呂梁、越太行,輾轉一年多,于1940年11月到達邢臺漿水一帶,將校部設在了前南峪村。此后,在這里堅持敵后辦學兩年零三個月,先后培養出20多萬名優秀的軍政干部,指導全國各個分校改進工作,編印出版軍事、政治、文化等教材41種,發行量達18036冊,創下了抗大創辦以來之最。

時光荏苒,光榮傳統與革命精神早已扎根這里。

前南峪村東口的廣場上建有一座抗大紀念碑。這是1986年由前南峪村集體出資、村民踴躍參與建設而成的。在前南峪人眼里,這是一方崇敬之地。收獲季節,用地再緊張也不會用作打麥和晾曬;雪落時分,這里總是被最先打掃得干干凈凈。

位于村莊的抗大陳列館寬闊的展覽大廳內,一件件滿載紅色記憶的革命文物、一張張講述革命故事的資料照片、一處處還原歷史現場的雕塑,向參觀者講述著抗大在漿水鎮辦校的艱苦歷程。步入其中,讓人仿佛穿越到那段戰火紛飛的歲月:許多將士保家衛國的豪情壯志在這個小山村凝結,從這里走向抗日前線,為抗戰勝利作出了不可磨滅的貢獻。

據抗大陳列館講解員李青介紹,當年幾千名抗大師生分散在附近40多個村莊里辦學,方圓10公里內的農家,幾乎“家家住學員”,抗大師生與當地百姓結下了血肉相連的深厚情誼。

生活環境艱苦,學習條件更簡陋。李青說,在陳列館旁邊不遠的半山腰上,有一處還原的抗大課堂場景,就是幾棵大樹下的一排排石板。沒有教室、桌椅,學員們就在麥場、河畔和樹下上課;沒有鋼筆,就把子彈殼、罐頭筒鐵皮磨尖當筆用。

為了讓更多的人了解這段歷史,傳承革命精神,抗大陳列館策劃舉辦了“銘記歷史·勿忘九一八”主題活動、“崇尚·清明祭英烈”主題紀念活動和抗大建校紀念日活動等一系列重要節日、紀念日活動。

“近年來,抗大陳列館的影響力逐漸擴大,不僅有曾經的抗大學員和學員后代來到這里‘尋根’,也吸引了許多游客前來感受抗大學員的人生理想和家國情懷。”抗大陳列館館長楊樹介紹,抗大陳列館依托豐富的紅色文化資源,聯合共建大中小學校推出“太行山上思政課”。今年6月1日,紀念抗大建校89周年活動舉辦之際,抗大陳列館舉行了“太行山上思政課”館校共建文藝匯演,以抗大敵后辦學歷史為題材,通過演奏抗日歌曲、講述紅色故事、現場訪談抗大學員后代、朗誦抗戰詩歌等形式,將黨史教育與思政教育深度融合,推動紅色基因代代相傳。

太行山最綠的地方

漫步村莊,處處散發著“綠”的氣息。置身綠林中,你怎么也不會想到,這里曾是荒山禿嶺、寸草不生的“不毛之地”。

“山坡和尚頭,土地隨水流;有雨就成災,無雨渴死牛。”回憶過去光景,前南峪村黨委書記郭天林深有感觸。

讓78歲的村民張云印象最深的是1963年的那場大雨:“大壩沖垮了,梯田也沒了,山坡的樹被連根拔起,那真是‘光山禿嶺和尚頭,洪水下山遍地流,沿川沖走河灘地,十年九災不保收’。”

大雨,下了七天七夜,沖毀了房屋和農田。大雨過后,村黨支部連著開了三天會,成了村子打翻身仗的起點。

“山是昨日的窮根,也是明天的富源。”郭天林介紹,會議上,時任村黨支部書記郭明躍帶領大家集思廣益,制定了“5年墊地、5年上山植樹、3年興水利、7年治山”的改造山川20年發展規劃。上山植樹拔窮根成了全村老少共同的目標。

頂著星星上山,又頂著星星下山。治山最艱苦的前10年,村干部帶頭吃住在山上,全村不分男女齊上陣。不過千余人的小村子,為了治好荒山,累計投工126萬人次,動土石方746萬方。

“當年,這里處處是裸露的怪石,缺土無水,再加上山路崎嶇,搬運種苗、灌溉澆水、土地平整都十分困難。”張云是村里第一批參與荒山治理的群眾之一。看著當前蒼翠的大山,他的思緒又飄回60多年前。“餓了吃紅薯窩窩,渴了喝涼水。那會兒條件很惡劣,可大家都憋著一股勁兒,無論嚴寒酷暑,每天一干就是十幾個小時。”張云說。

1977年,郭成志擔任村黨支部書記后,帶領大家種板栗樹、栽經濟林,用肩膀“扛”出了400多畝梯田;80年代,太行山上的“新愚公”李保國來到前南峪,跑遍山上的溝溝壑壑,把樹木的成活率從原來的10%提高到90%……寒來暑往,無數個春秋過去,大山變綠了。

松樹、果樹、洋槐樹……全村32座山頭、10條大溝、72條支溝8300畝山場,全部披上了綠裝。灘田也多了,修灘地420畝、梯田26畝。如今,全村耕地面積達746畝,比洪水前還多出200多畝。在治理荒山過程中,為實現濁水不下山、泥沙不進川的目標,前南峪人還探索總結出了以小流域為單元的溝域綜合治理模式。

從前的荒山禿嶺,成了現在“太行山最綠的地方”。坐在家門口,眺望遠處,綠水青山盡收眼底。“植綠人”張云如今也成了一名“守綠人”。“我們前南峪人要一代接一代地守護好這片山林,讓子孫后代享受這寶貴的綠色財富。”張云說。

重新念起“生態經”

山綠了,生態效益有了,可經濟效益尚少得可憐。“一年下來,每家每戶頂多掙個油鹽醬醋錢。”郭天林說,村里種下的8萬多株板栗樹長勢是喜人,可就是不結果,產量很低。怎么辦?

靠科技,通過科學管理,提高產量。時任前南峪村黨支部書記的郭成志聽說燕山板栗產量很好,便多次組織村干部和村民去學習考察。他還“三顧茅廬”,請來了河北果樹研究所有名的“果樹技師”王金章。

王金章剪枝,以“狠”聞名。前南峪的百年板栗樹,枝杈有碗口粗,王金章也毫不手軟,全部齊根拿下,僅一棵樹剪下來的枝杈就有幾百斤。幾天下來,村里的老人坐不住了,說啥也不讓剪。村干部便上門講道理,做工作。就這樣,王金章帶著村里的果樹修剪組成員堅持完成了所有修剪和管理工作。

到了來年8月,栗樹枝葉繁茂,小栗蓬掛滿枝頭。全村人打心底服了。大伙兒開始搶著請王金章為自家果樹“把脈”,就是排上十天半個月的隊都不嫌長!

板栗樹連連增產,質量也節節提升,前南峪板栗的出口率由原來的64%提高到97%……嘗到了科技的甜頭,前南峪村還建起了科技招待所,并積極與昌黎果研所、河北農大等20多家科研單位聯系,先后引進各類技術專家150多人,把林果班、山地規劃和測量班、養殖班等各個專業培訓班直接辦到村民家門口,指導大家開展果樹管理、培育和經濟溝建設。

農林業發展起來了,工業企業也沒落下。依托豐富的礦石資源,上世紀八九十年代,村里相繼辦起了工業硅廠、海綿鐵廠等12家村辦企業,年產值近億元。

窮山村是變成了富裕村,可企業生產流污水、出黑渣、冒黑煙……“咱不能摘掉了‘窮帽子’,又戴上了‘黑帽子’。”郭天林說,為了守護來之不易的“綠色”,村“兩委”花了3年時間將村里的污染企業徹底停產關閉,又帶著村民重新念起了“生態經”,打響“綠色牌”。

在村“兩委”的帶動下,曾經營冶煉廠的郭海魁,如今發展起特色鮮果種植產業,變身成為前南峪村精品特色果園管理員。“咱們村現在已經形成了‘林材頭、干果腰、水果腳、米糧川、林果山’的生態模式,還注冊了‘前南峪’果品系列品牌,銷量特別好。再加上現在農旅融合,咱的生活一定越來越好。”綠水青山成為“幸福靠山”,郭海魁信心滿滿。

延伸種植產業鏈,豐富群眾增收鏈。前南峪村組建了志成食品有限公司,建起果品加工廠及冷藏庫,加工真空即食板栗仁、板栗酒等深加工產品,有效解決了板栗難以長期儲藏、銷售渠道單一的弊端,并實現果品身價倍增。

“有了果品冷藏加工鏈條,實現四季能加工,常年能銷售。”公司負責人郭雙平介紹,目前公司的深加工產品暢銷北京、鄭州等大城市,并進入旅游景區周邊商超銷售,受到游客廣泛歡迎。

以“紅”促“綠” 以“綠”帶“紅”

前南峪建灘溝,邢臺市首個農業科技園區便創建于此。

持續增“綠”的路上,前南峪人從未止步。

讓大山更“綠”。改造升級經濟溝內基礎設施,引進種植30多種國內外新品經濟樹種……邢臺前南峪科技園區內,村“兩委”帶著村民建設了軟棗獼猴桃、車厘子等多個精品園區,還修建了梅園、栗樹山莊等觀光園。

讓村子更“紅”。依托豐富的紅色資源,前南峪建設了中國人民抗日軍政大學陳列館,對抗大舊址、抗大首長故居等村內紅色文化遺址進行修繕。不僅如此,村內還建立了抗大少兒研學基地,設置了抗大課堂等,實現集觀賞性、教育性與參與性于一體。

以“紅”促“綠”,以“綠”帶“紅”。依托經濟溝綠色資源和“抗大”紅色資源,村“兩委”帶著村民開發出前南峪生態旅游區,走出了一條綠色觀光與紅色文化相結合的生態發展之路。

“啪”的一聲響,秸稈氣化燃氣灶打開,一圈藍色火苗跳躍起來。一大早,村民李愛英便在灶臺前忙碌了起來。“今天有100多人用餐呢,得早做準備。”李愛英家的房子臨著村街。2014年,瞅著村里的紅色文化和綠色生態吸引來了許多游客,李愛英在自家房子里辦起了“農家樂”。一樓辦餐飲,二樓變民宿,一年下來收入不少。隨著游客越來越多,這兩年,她把自家房屋進行了翻修,并新建起了一棟樓做民宿。“現在咱家農家院每天能接待約50人住宿、近200人用餐。一年下來,能收入20萬元。”算起收支賬,李愛英笑得合不攏嘴。

小院里花木扶疏,客房內擺放的桌椅家具古樸典雅,每到節假日,村民趙小芳家的房源也總是供不應求。“咱春有花、夏有果、秋有景、冬有樂,一年四季都有看頭。”趙小芳剛開“農家樂”時,只有10張床位,來旅游的人越來越多,又增加了7張床。每逢周末節假日,她家17張床天天滿員,每年增收8萬多元。

農忙時上山管理果樹,旅游旺季在家接待游客。吃上“生態飯”,又端起“旅游飯”。在前南峪村,像這樣“賣鮮果”又“賣生態”的村民越來越多。

“目前,全村80%的家庭從事農家樂、旅游觀光、生態采摘等綠色產業。”郭天林說,2024年,全村林果和旅游收入加起來超1.34億元,全村總收入突破2億元,人均收入達18600元。

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。