記者 任利

1938年春,晉察冀軍區鄧華支隊奉命開辟平西抗日根據地。大部隊途經張家口市懷來縣鎮邊城村時,民運科長夏侯斌就留在村里開展抗日工作,當時住在村民李環九家。李環九等村民在他的引導下,加入了中國共產黨,懷來縣第一個農村黨支部就在李環九家成立。從此,星星之火,燎遍懷來大地——

懷來縣鎮邊城村深藏于大山之中。日本發動全面侵華戰爭后,這個偏僻的小山村也沒能躲過日本侵略者的蹂躪,村莊沒有了安寧。

懷來縣瑞云觀鄉鎮邊城村。

1938年春,村民李環九家突然來了一位神秘客人。他像春天的播種人,將紅色的種子帶到了這里。村莊的沉寂被打破,希望的曙光照了進來。

神秘客人帶來了希望

“老鄉,能否在你家借住幾天?”伴隨著輕輕的叩門聲,一個低沉的聲音響起。連年戰亂,村民都躲在屋里,很少出門。聽到多次敲門聲,李環九壯著膽子走到門口,順著門縫往外望。只見一個中年男子,生意人打扮,雖是生面孔,卻面容和善。李環九是村里有名的熱心腸,看對方不像壞人,便打開了門。

懷來縣歷史文化研究會副會長康德武。

據懷來縣歷史文化研究會副會長康德武介紹,李環九讀過7年私塾,愛好交友,在村里頗有威望。

來的人叫夏侯斌,晉察冀軍區鄧華支隊的民運科長。李環九家的房子在村外,依城墻而建,距南門較近。鎮邊城村76歲的老黨員傅貴林說,當年夏侯斌選擇住在李環九家,就是看中了這里的地理位置,便于開展工作。

在李環九家住下后,夏侯斌便在村里開展秘密工作。經過一段時間的接觸,夏侯斌發現李環九在村里人緣好、有威望,便想重點培養他,于是向李環九表明了身份。聽說夏侯斌是打日本鬼子的八路軍,李環九特別高興。

當年,日軍來到鎮邊城村,提前得到消息的村民們藏好糧食、帶上衣物,紛紛跑到山里。十多個人來不及躲藏,被日軍殘忍殺害。一百多間房屋被燒毀。日軍撤走后,村民們回到村里,看到面目全非的家園,紛紛發誓:“一定要將日本鬼子打跑!”

夏侯斌的到來,讓李環九相信,趕走日本侵略者的日子不遠了。

懷來第一個農村黨支部在這里誕生

當年,村民的口糧只有少量的小米,一年也吃不上幾回菜,平時就是一盤咸菜疙瘩。“老人們常說,當年能飽飽吃上一頓小米飯,就是‘天大的幸福’了。”傅貴林說,李環九將家里的小米拿出來招待夏侯斌,把最好的被褥也讓了出來。

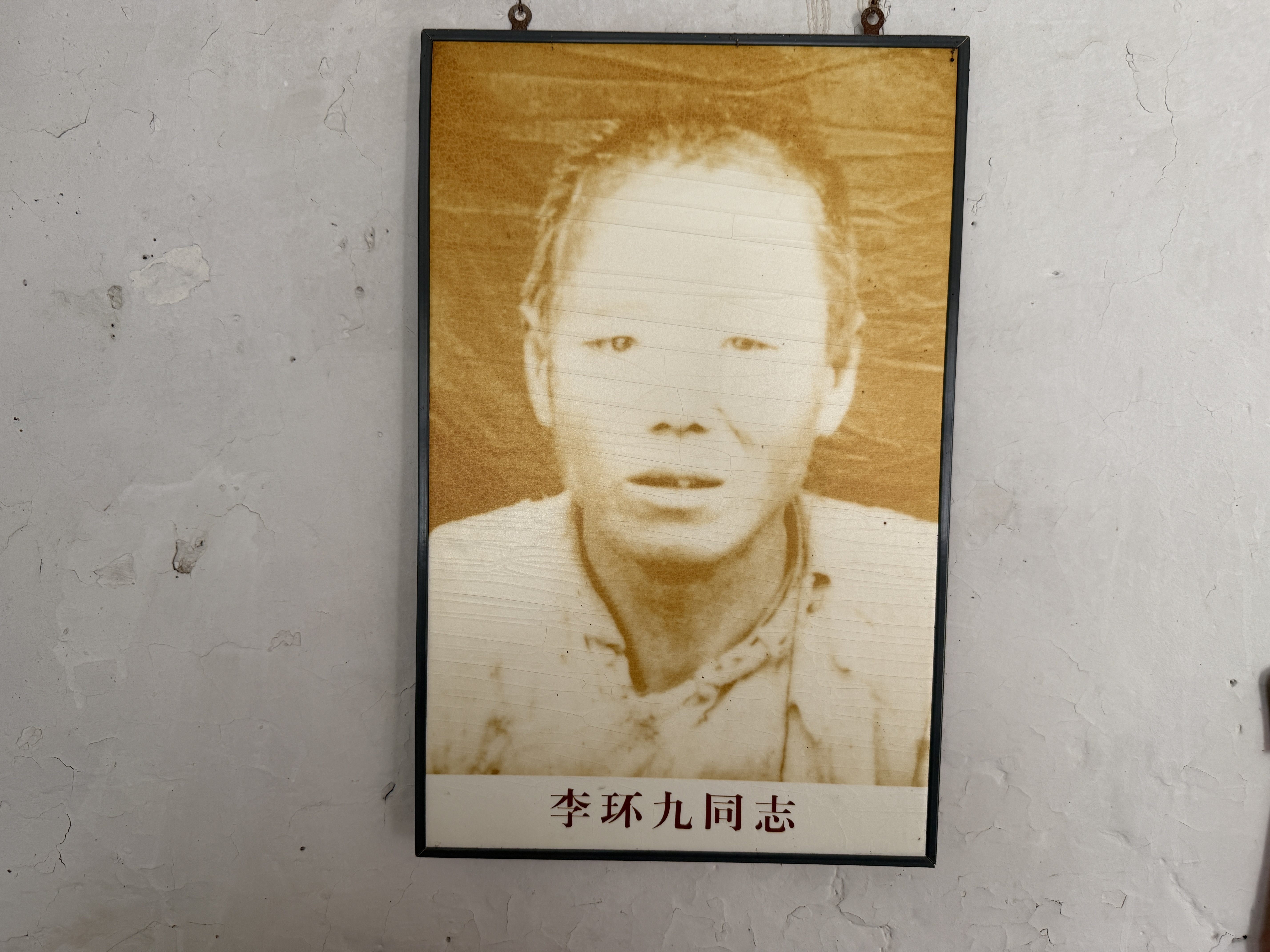

懷來縣鎮邊城村第一任黨支部書記李環九。

通過李環九的牽線、聯絡,村里有著進步思想的張懷仁、李少伯等人來到李環九家秘密開會。夏侯斌向他們宣傳《中國共產黨抗日救國十大綱領》,給他們講黨的抗日主張,號召窮人團結起來打鬼子。

1938年夏,在夏侯斌的引導下,李環九、張懷仁、李少伯3人經過考驗和鍛煉,先后入黨。之后,在李環九家中,鎮邊城村黨支部正式宣布成立。李環九任書記,張懷仁、李少伯為委員,這是懷來縣第一個農村黨支部。從此,鎮邊城村的所有紅色足跡都始于這一間僅有10多平方米的小屋。

2025年7月10日,在鎮邊城村黨支部書記劉冬亮的帶領下,記者來到村里一座石頭圍墻的院落。墻邊豎立的“懷來縣第一個農村黨支部舊址”指示牌十分顯眼。很難想象87年前,一簇紅色火苗就是從這個不起眼的院子悄悄燃起,一點點地燎遍懷來大地。

抗日戰爭時期,鎮邊城村黨支部開會時用過的防風燈、炕桌等物品。

推開吱呀作響的木門,屋內墻上懸掛著鎮邊城最早的3名共產黨員李環九、李少伯、張懷仁的畫像,炕上一個發黑泛油的小炕桌,桌角上有一盞銹跡斑斑的防風油燈……

八路軍就是咱的親人

除了那間10多平方米的小屋,鎮邊城村不少院落都藏著一段烽火記憶,有著濃情暖心的軍民故事。鎮邊城村西側,有一處建于清代的院落,當地人稱為喬家大院。記者到訪時,院內堆滿水泥、沙土,正在維修。1943年,這里曾是中共昌(昌平)宛(宛平)懷(懷來)聯合縣委、縣政府的辦公地點。

中共昌(昌平)宛(宛平)懷(懷來)聯合縣委、縣政府舊址。

“昌宛懷聯合縣駐扎了兩年時間,村里常常會來八路軍的隊伍。”97歲的常連海是村里的老八路,當時的他已十四五歲,許多事情至今還記得。他回憶,八路軍戰士一來都住在村民家,一般是一個班12人住在一戶人家。那個年代,村民們很難吃上一頓飽飯。但是只要家里住進八路軍,就是借糧也希望他們吃個飽。“戰士們可守紀律了,總是說自備了糧食,堅決不吃村民家一口飯。八路軍戰士改善伙食,還會叫上村民跟著一塊吃。”常連海說,所謂的改善伙食,其實就是小米飯加點紅小豆。

鎮邊城村97歲的老黨員常連海。

每天一大早,住在常連海家的八路軍戰士都會把院子掃得干干凈凈,水缸打滿水。有的戰士跟常連海差不多大,對他像弟弟一樣,給他講故事、說笑話,上過學的戰士還會教他識幾個字。1945年,17歲的常連海也報名參軍,走上了戰場。

“在老百姓心里,這是親人啊!”劉冬亮說,他小時候常常聽村里上歲數的人念叨,當年日子很苦,但八路軍戰士來了,都熱情迎進家,把家里好吃的全拿出來。有的小戰士鞋破了,第二天隊伍就要出發,那家的媳婦連夜為小戰士縫了一雙布鞋。手捧新鞋子的小戰士,眼淚一直在眼眶里打轉轉。

時光荏苒,烽火歲月已經遠去,李環九家的老屋保持著原貌,成為懷來縣開展愛國主義教育和革命傳統教育的重要基地。那段不能忘卻的記憶和軍民間至情至真的故事,也融進鎮邊城的一磚一石、一草一木。

【今日鎮邊城村】

文旅融合激活山村經濟

懷來縣東南方向五六十公里,官廳水庫西側,群山懷抱之中,便是懷來縣瑞云觀鄉鎮邊城村。村子西南是巍峨挺拔的筆架山,最高峰1445米。山北屬懷來縣,山南則歸屬北京市,這也使得鎮邊城自古以來就是軍事要塞。鎮邊城和北京的長峪城、白羊城并稱北京邊關三城。

鎮邊城村始建于明朝萬歷年間,建村之初為抵御外敵侵襲,在這一片易守難攻的山巒之上修建了堡壘、烽火臺、邊墻等防御設施。走進村里,古時“三街六巷七十二胡同”的格局依然清晰可辨,院墻、屋舍、路面仍有不少由石頭筑成,透著厚重的歷史氣息。1938年,懷來縣第一個農村黨支部在這里誕生,也讓小山村被歷史賦予新的使命,留下永不褪色的紅色記憶。

鎮邊城村民、老黨員傅貴林在“懷來縣第一個農村黨支部”舊址講述當年的故事。

2015年,鎮邊城村被授予“中國最美休閑鄉村”“河北最美休閑鄉村”稱號;2016年,該村被授予“美麗河北·最美古村鎮”稱號;2019年,該村被列入第七批“中國歷史文化名鎮名村”。

鎮邊城村黨支部書記劉冬亮介紹,近年來,該村依托自然資源優勢和歷史文化、紅色遺址,正在積極探索走出一條文旅結合的致富路子。

記者從瑞云觀鄉了解到,該鄉正在聯合北京市昌平區流村鎮共同打造“邊關三城”品牌,讓“邊關三城”不再是歷史符號。目前,兩地已謀劃騎跑、越野等多個賽事活動,擴大了品牌影響力。今年“五一”期間,這條線路接待游客達4萬余人次。

策劃:劉成群

監制:張文君 梁海濤

統籌:張洪杰 楊佳薇

審核:陳亞飛 李為華

編導:任利 盧偉麗 郭明明

攝制:王怡文 張李昊 劉世鵬

插畫:王嵐 師語彤

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。