1938年1月7日,在現今河北省唐山市遷西縣和秦皇島市青龍滿族自治縣交界處的清河沿一帶,一位年僅36歲的抗日英雄倒在了對日戰斗的戰場上。

他叫王平陸,在冀東革命史上被贊譽為打響冀東抗日游擊戰爭第一槍的人。今天的抗日英雄譜,讓我們一起走近這位以生命踐行信仰的英雄,銘記那段刻骨銘心的崢嶸歲月。

06:16

“我不中了,我死后,你們一定要用石頭把我的腦袋砸碎,以免被敵人認出我來,抄咱們的家,給革命帶來損失。”

這是王平陸受傷犧牲前,為了保護同志安危、保全革命力量而留下的臨終囑托。

王平陸,原名高永祥,1902年生于河北省遷西縣上梨樹峪的一個富裕家庭。25歲那年,他和同鄉結伴闖關東到了哈爾濱,曾在中東鐵路做工人,因此結識了很多蘇聯工人,進而了解到了蘇聯的十月革命,接受了馬克思主義思想的熏陶。九一八事變后,他懷著滿腔義憤返回家鄉,準備舉槍抗日。

遷西縣委黨史研究室原主任 馬振:王平陸自參加革命起,就說服自己的老父親,說服自己的兄弟妻子,都跟著參加革命。

1932年,高永祥加入中國共產黨,改名王平陸。王平陸加入組織后,服從組織安排,積極參與地下活動,宣傳革命理論。1933年,王平陸被組織任命為遷安縣委書記。在王平陸等人的領導下,在短短不到半年的時間里,遷安縣成立了40余個基層組織,發展了400余名黨員,革命工作開展得極為出色。1933年底,王平陸接受上級命令,準備在遷安地區開展農民暴動。

遷西縣委黨史研究室原主任 馬振:他的家也成為我們冀東抗日武裝的重要聯絡站。他變賣田產,把一些樹木、好的田地都賣掉用來買槍,籌措抗日的經費。

1934年1月,王平陸在他的家鄉發動了“遷安暴動”。由于受“左”傾盲動主義的影響,準備不足,暴動失敗。

遷西縣委黨史研究室原主任 馬振:在失敗面前是一蹶不振還是重整旗鼓,王平陸在以一個共產黨員所特有的姿態頑強地堅持戰斗。王平陸一面躲避通緝和追捕,一面尋找上級黨組織、收攏失散的隊員,秘密恢復黨組織。他說咱共產黨人不應被困難嚇倒、貪生怕死,人,就得有生當作人杰,死亦為鬼雄的志氣。

1935年,王平陸秘密活動在灤縣、樂亭等地,幫助恢復那里的黨組織,培植抗日力量。1936年,王平陸任中共冀熱邊區特委書記。

1937年12月,冀東人民在中國共產黨領導下創建了第一支抗日武裝——華北人民抗日聯軍第三軍區(冀東抗日聯軍)第一支隊,王平陸任司令員,領導發動抗日游擊戰爭。

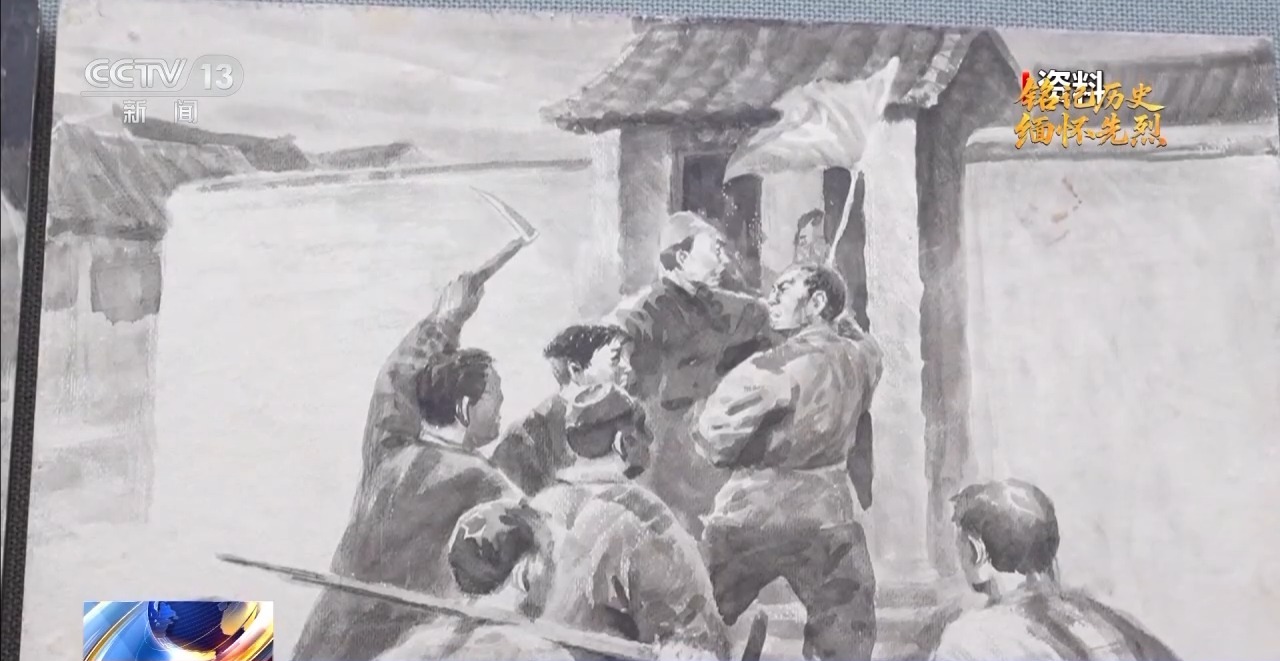

1938年1月7日深夜,王平陸率隊圍攻清河沿的日偽警防所,在激戰中他身先士卒,沖鋒在前,不幸被一顆流彈擊中,胸部中彈倒地。

遷西縣委黨史研究室原主任 馬振:他知道自己可能不行了,對戰友說,你要把我的頭顱砸碎,這樣敵人就不能認出我來。如果被敵人發現我犧牲了,他們就會抄我們的家,影響革命、也影響革命的士氣。他面臨著犧牲,仍然想的是革命的事業。

因傷勢過重,王平陸于1938年1月8日壯烈犧牲,年僅36歲。

1939年12月30日出版的《解放》第93期刊文評價:“王平陸是個有多年斗爭歷史的共產黨員,是冀東當地的群眾領袖,是冀東共產黨有威信的組織者和領導者。他堅決地執行了黨開展冀東游擊戰爭的決定,他首先以自己的英勇行動領導了全冀東人民。”

冀東烈士紀念館講解員 王承誠:在冀東這片浸染熱血的土地上,無數英雄兒女拋頭顱灑熱血,其中的王平陸烈士打響了七七事變后,冀東人民向日寇漢奸開火的第一槍。

抗戰時期的冀東《子弟兵報》曾載文紀念王平陸,高度評價他打響了“冀東人民向日寇漢奸開火的第一槍”“形成了當年7月冀東人民抗日大暴動的序幕,而王平陸是當時的揭幕人”。

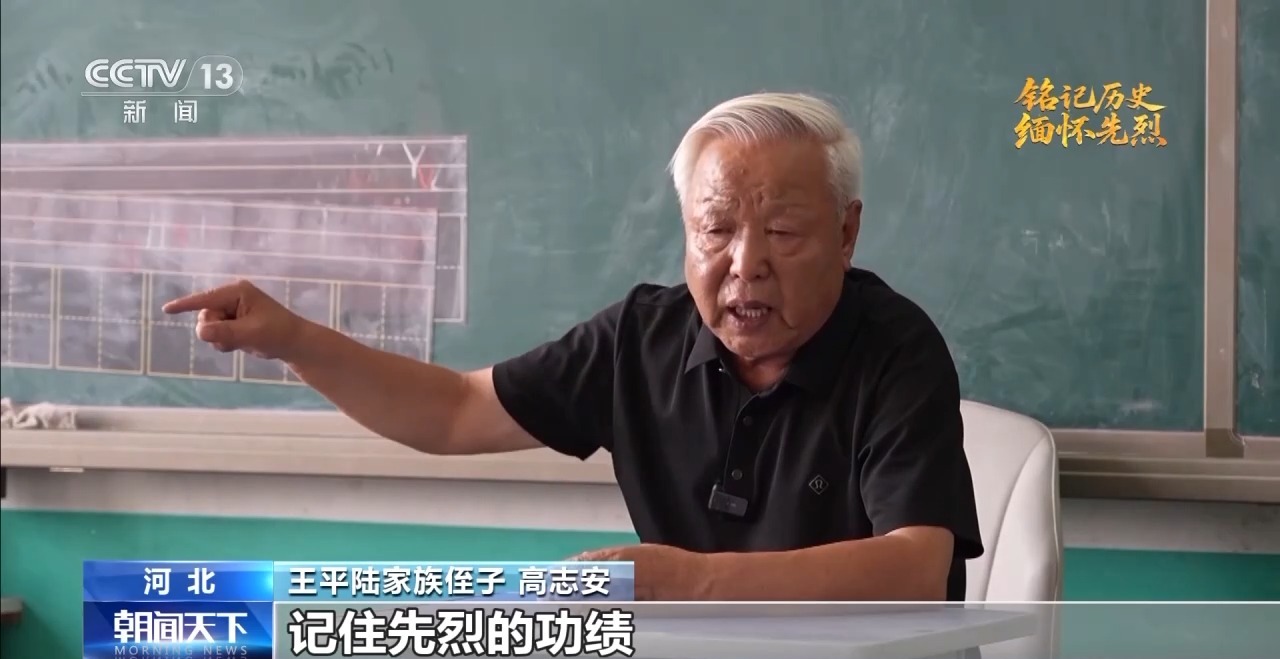

王平陸家族侄子 高志安:為啥叫平陸小學,就是讓咱們后代記住先烈的功績,記住先烈的貢獻。

年過七旬的高志安是王平陸的家族侄子,他從小就把王平陸作為自己崇敬的英雄。多年來,他搜集資料把王平陸的英雄事跡編輯成冊,也常在為紀念王平陸命名的“平陸小學”給小學生們講王平陸的故事。

王平陸家族侄子 高志安:我在小時候沒少聽父母給我講他們的故事,王平陸在我腦子里根深蒂固,作為烈士的后代,我也有后代,要把這個精神一代一代傳下去。

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。