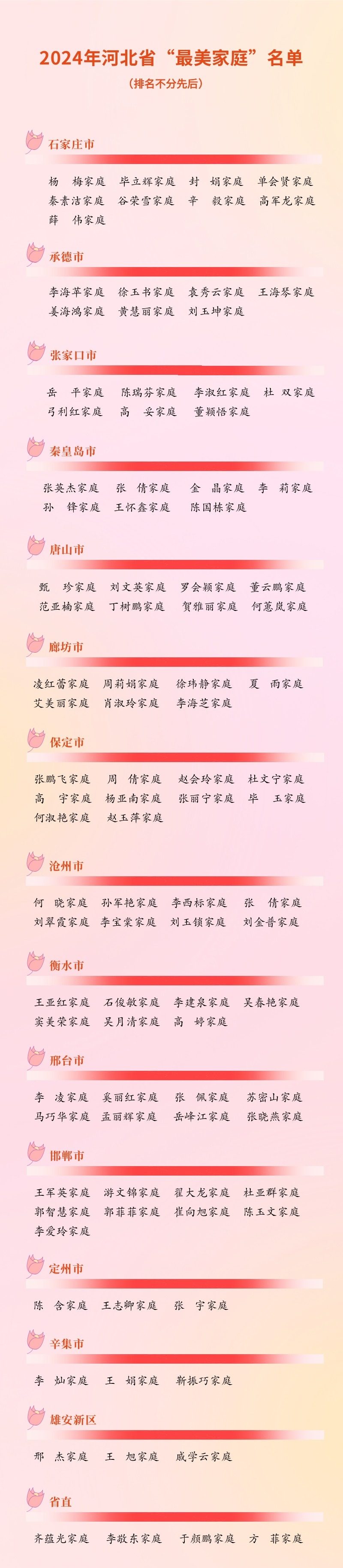

11月25日晚,河北省婦聯、河北省文明辦主辦的《最美的家 最愛的國》“雙爭”有我——2024年河北省“最美家庭”發布儀式在河北衛視播出,100戶“最美家庭”揭曉。

制圖:河北日報記者孫青

這100戶“最美家庭”覆蓋不同家庭類型,匯聚起最美“家”力量。讓我們一起走近5組可親、可敬、可學的“最美家庭”吧!

【潛心科研 矢志報國】

科技工作者家庭代表分享家庭故事。省婦聯供圖

科技興則民族興,科技強則國家強。100戶“最美家庭”中,就有這樣一些家庭,他們潛心鉆研、攻堅克難,不斷向科技廣度和深度進軍。

父親趙京獻獲評全國最美林草科技推廣員,母親秦素潔曾獲河北林業科學技術獎一等獎,受父母影響,趙澤昭也立志為中國農業貢獻力量。如今,他已經成長為河北農業大學的一名農學博士。

大地深處,巖石沉默。作為一名地質鉆探工程師,何蕙嵐在這個領域深耕27年,多項科研成果填補國內技術空白。

“孩子們,希望你們未來可以踏遍千山萬水,探尋大地的奧秘,為建設科技強國奉獻才智。”何蕙嵐說。

【喜事新辦 引領新風】

趙會玲一家。省婦聯供圖

十年前,零彩禮嫁女兒;十年后,兒媳婦聽說這件事后非常感動,也零彩禮嫁進門。

在易縣鳳凰臺村,趙會玲一家喜事新辦,在當地傳為佳話。

“希望青年朋友們,都成為新型婚育文化的倡導者、踐行者、傳播者,收獲美好愛情,拓展人生幸福旅程。”趙會玲說。

【心懷大愛 溫暖童心】

陳玉文(右二)分享“愛心小屋”的溫暖故事。省婦聯供圖

在磁縣滏陽營村的“愛心小屋”,十幾個孩子來自周邊村鎮,他們中有的父母已故,有的父母患病,滏陽營小學老師陳玉文成為他們的“媽媽”。

從2009年幫扶第一個留守孤困孩子算起,陳玉文已經是180多個孩子的“媽媽”。如今,第一批叫她“媽媽”的幾個孩子已經大學畢業。

“十幾年了,你說我累嗎?肯定累,但每次聽到孩子們說‘媽媽我想你啦’‘媽媽我什么時候能過去找你玩呀’,看著他們渴望被愛的眼神,所有質疑和委屈瞬間都消散了。”陳玉文這樣說。

星星之火,可以燎原。如今,越來越多愛心人士來到陳玉文身邊,一起用愛溫暖顆顆童心,照亮孩子們的成長路。

【科學治堿 糧食滿倉】

劉玉鎖一家。省婦聯供圖

“他是旱堿麥種植帶頭人”“他是種地的‘土行家’,不懂的都問他”……

老鄉口中贊不絕口的劉書記,就是黃驊市后仙莊村黨支部副書記劉玉鎖。他率先在自家地里做試驗,試用新技術、試種新麥種,幾年下來,把鹽堿地一步步變成“新糧倉”。

“我們后仙莊一共4000畝地,現在3800畝都種上了旱堿麥。村里也有了面花工坊,我們正努力發展旱堿麥深加工產業。”劉玉鎖說。

曾經,在鹽堿地上種糧格外難,只能靠天吃飯;如今,田野充滿希望,旱堿麥面花“蒸”出了幸福味。

【風清氣正 家風永傳】

齊蘊光(左一)分享家庭故事。省婦聯供圖

在從事紀檢監察工作之前,齊蘊光曾在部隊服役17年,他的父親齊長生,是一位有著特殊經歷的老兵。

17歲時,齊長生成為一名工程兵;21歲時,他在一次山洞爆破任務中失去了雙眼……

浴火重生,齊長生用了2年時間學習盲文和推拿,把家里一半空間騰出來,改造成一間按摩室,20年來義務為戰友、鄰居按摩。

“父母對我最大的影響就是,不管在怎樣的逆境下,都要樂觀生活,做一個對社會有用的人。我們家現在有4位博士,奮斗在不同崗位上。我們始終遵循著父親常說的那句話,干干凈凈做事,踏踏實實做人。”齊蘊光說。

今年是河北省開展尋找“最美家庭”活動10周年。

十年來,一個又一個家庭曬幸福生活、議家風家教、秀未來夢想,傳播最美“家”文明。截至目前,活動已經累計吸引500萬人次參與,揭曉各級各類“最美家庭”27萬戶。

家是最小國,國是千萬家。

每一個“最美家庭”,

都有一個“最美故事”。

讓我們以他們為榜樣,

探尋幸福之源,發現生活之美,

小家傳大愛,共繪家國夢。

來源:河北日報記者孫青、劉榮榮

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。