清潔低碳,安全高效的氫能,被認為是解決未來人類能源危機最有潛力的能源。近年來,河北建投集團搶灘布局氫能新賽道,依托張家口地理環境優勢,建設崇禮風光儲耦合制氫示范項目,將風、光制成綠氫,打造氫能創新應用標桿工程,助力早日實現“氫能社會”。《新質生產力在國企》今天請看:風光制氫,未來可期。

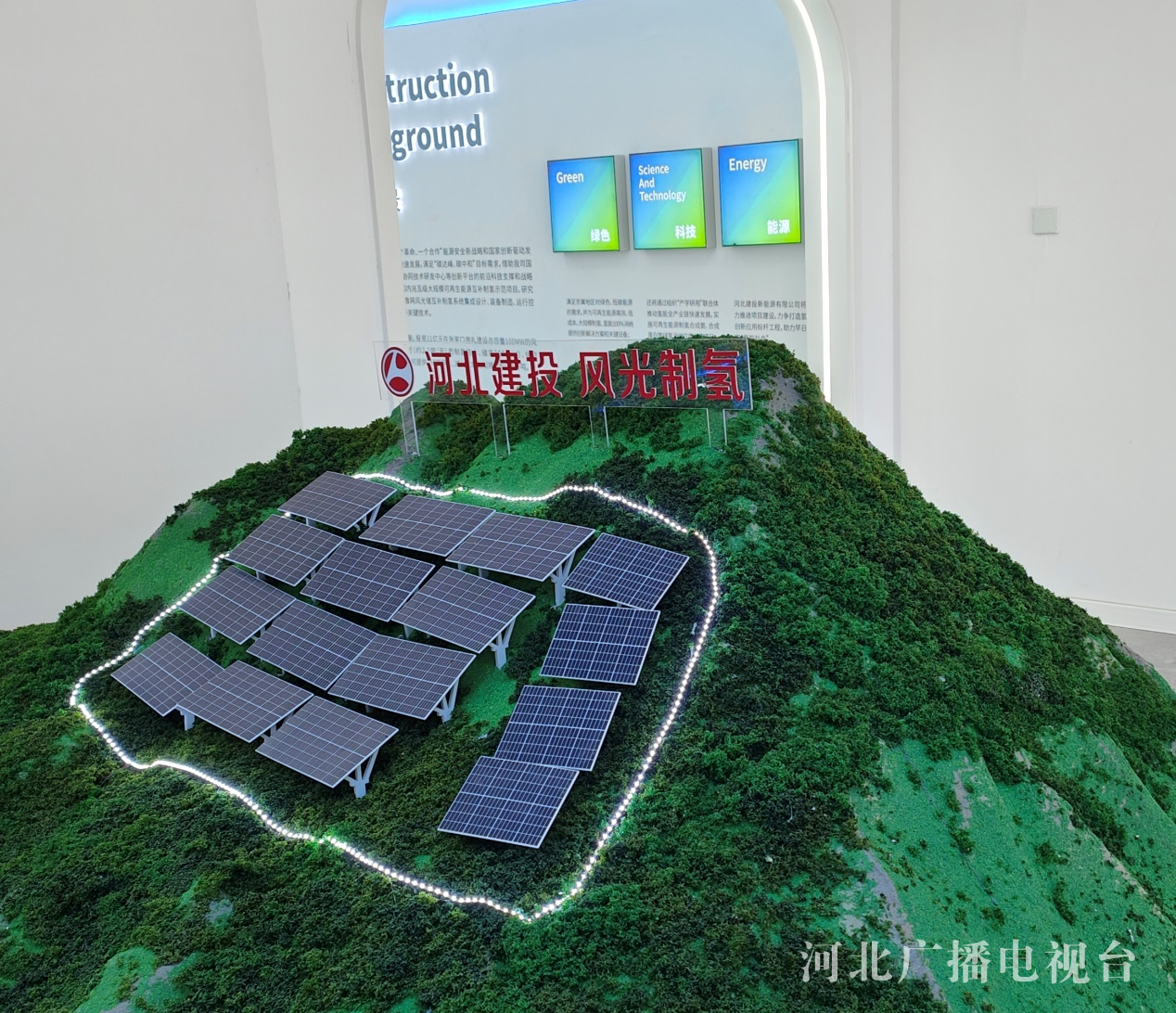

追風逐日,向“綠”而行。河北建投集團聯合中國科學院電工研究所等國內著名高校院所、行業龍頭企業開展研發攻關,高標準開展清潔能源重大技術創新,在張家口地區投資建設可再生能源制氫項目——崇禮風光儲耦合制氫綜合利用示范項目,該項目是在可再生能源制氫行業所做的一次重大探索和實踐。

電解水制氫氣,高效又環保

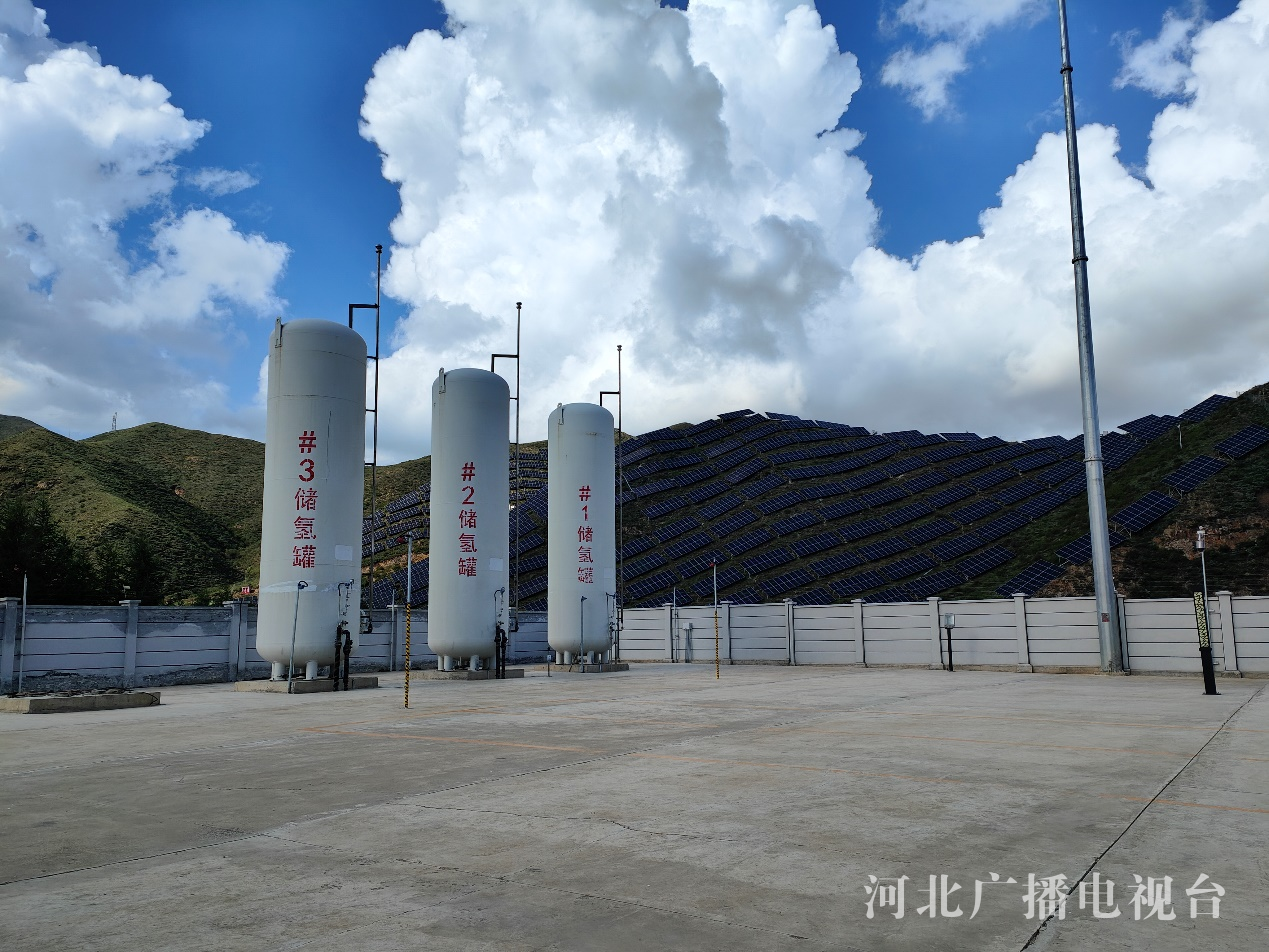

河北建投新能源有限公司氫能科技發展中心安全生產主管于智鵬介紹,河北建投崇禮風光儲耦合制氫示范項目占地29畝,投資2億元,于2021年12月正式投產運行。項目坐落于張家口崇禮區獅子溝鄉的群山中,這里山青水秀,藍天白云,白色的風車在山頂成群結隊矗立,山腰上的光伏板在陽光下熠熠生輝。

于智鵬介紹,氫站建設有400Nm3/h堿性電解水制氫系統,配備了6.8MW風電、2MW光伏、1MWh電池儲能,每天可以生產1噸氫氣。該項目是全球首個通過直流微網輸電的離并網風光耦合可再生能源電解水制氫項目。簡單來說,就是通過直流電網將風能、太陽能結合起來,用來電解水生產氫氣,這種方式不僅高效而且環保。

走進項目制氫車間,記者看到這里的制氫系統科技感滿滿,左面是核心裝備電解槽,中間是氣液分離裝置,右側是氫氣純化裝置。于智鵬告訴記者,電解槽充電之后產生氫氣和氧氣,然后進入氣液分離器,將汽和水混合狀態進行分離,水會回到電解槽再電解,實現循環,氫氣和氧氣接下來進入純化裝置,純化裝置作用就是將氫氣中含有的微量氧和水分清除掉,會變得非常純凈,達到99.999%的氫氣。

綠電生產綠氫,儲存周期更長

氫氣作為一種清潔能源,在燃燒過程中只會產生水,沒有任何污染物。國家《能源發展“十三五"規劃》指出“重點建設可再生能源大規模制氫系統"。推進能源結構調整及綠色低碳發展是我國的重要戰略方向,氫能是其中重要組成部分。

河北建投新能源有限公司氫能科技發展中心主任李振介紹,氫最早是化學元素、化學物質,我國提出“雙碳”目標以后,把氫作為能源來定義。他認為制氫是另一種形式的儲能,相當于把一次能源轉化氫能,變成二次能源進行儲存,儲存周期更長。

李振介紹,從氫的制備上來說,主要是兩種工藝,一種是傳統工藝,主要以煤制氫為主,化工領域大部分都是煤制氫,煤和水在高溫作用下產生氫氣和二氧化碳。這種制氫方式有兩個缺點,一是煤是不可再生資源,第二是會產生大量的二氧化碳。對應傳統的制氫模式,他們提出了新的制氫模式,就是用可再生能源制氫,主要技術路線就是電解水制氫。

李振說,為什么叫可再生能源制氫,就是上端利用的是可再生能源比如風、光這種新能源,通過新能源發出來的電,然后再電解水制備氫氣。相當于把電轉化成二次能源氫進行儲存。綠電制備綠氫,整體從電到氫,到氫的下游產業都是非常環保的綠色的。

綠氫助力冬奧,應用范圍廣泛

河北建投崇禮風光儲耦合制氫項目,在助力2022年北京冬奧會做出了突出貢獻,冬奧會期間持續為核心區賽事大巴提供綠氫供應。李振說,目前這里生產的氫氣主要就近消納,主要應用于交通領域。因為張家口本身是冬奧城市,現在還在運行的氫能大巴都是加注氫能。未來,氫更多是應用在工業領域,做工業原材料,應用還是比較廣,交通板塊主要占5%左右。

河北建投集團還建成了河北省風光儲耦合制氫工程實驗室和河北省風電新能源技術創新中心等多個科研平臺。研究滿足基于直流特性的直流微網風光儲互補制氫系統集成設計、裝備制造、運行控制、能量管理及安全防護等關鍵技術。

河北建投新能源有限公司氫能科技發展中心電汽運行班組梁曉東介紹,綜合實驗樓的研究方向有四個課題。其中,課題四主要是風光儲耦合制氫系統的數據采集以及實施的監控中心,實現對可再生能源的風機、光伏、儲能設備以及堿性的電解槽,包括氣液分離器等這些數據的全面監控。

“產學研用”聯合體,氫能全產業鏈快速發展

河北建投集團還通過組織“產學研用”聯合體推動氫能全產業鏈快速發展,實施可再生能源制氫合成氨、合成蛋白等綠氫消納應用示范項目,為推廣綠氫消納場景提供了全新的解決方案。李振介紹,合成蛋白就是利用現有的綠氫再結合二氧化碳和氨水,通過生物發酵的模式制備蛋白,目前來說能達到飼料級,比如魚粉。后續歐洲那邊做實驗,能達到食品級的蛋白。還有做合成氨、甲醇,延伸氫的產業鏈。

“氫”風憑借力,發展正當時。未來,河北建投集團崇禮風光儲耦合制氫基地二期工程完工后,產能將迅速提升,綠氫年產量將迅速突破750噸,減少二氧化碳排放約114萬噸。在碳達峰、碳中和的戰略目標引領下,河北建投集團將繼續堅持綠色發展理念,培育發展新質生產力,積極探索綠氫一體化發展模式,同時將在制氫和氫能利用方面逐步加大科技研發,積極推進現代能源體系建設,賦能地方經濟社會高質量發展。

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。