閱讀提示

2024年是泥河灣層命名100周年。

8月21日,在國家文物局、河北省文物局指導(dǎo)下,泥河灣科學(xué)發(fā)現(xiàn)100周年國際學(xué)術(shù)研討會在張家口市陽原縣召開。

本次研討會,多位國內(nèi)外知名專家學(xué)者齊聚泥河灣,探討泥河灣科學(xué)研究,展望未來科研發(fā)展,并就泥河灣對人類起源和中華文明起源的影響展開了深入討論。

8月22日,站在泥河灣國家考古遺址公園小長梁遺址遠(yuǎn)眺,千溝萬壑,山梁縱橫交錯。河北日報記者魏雨攝

時至今日的考古研究也僅是冰山一角

“100年來,泥河灣盆地成為探索東亞地區(qū)早期人類起源、演化的經(jīng)典地區(qū)和關(guān)鍵區(qū)域,是實(shí)證我國‘百萬年人類史,一萬年文化史,五千多年文明史’的重要證據(jù)。”

8月21日,由國家文物局、河北省文物局指導(dǎo),北京大學(xué)考古文博學(xué)院、中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所、中國考古學(xué)會舊石器考古專業(yè)委員會主辦的泥河灣科學(xué)發(fā)現(xiàn)100周年國際學(xué)術(shù)研討會在張家口市陽原縣河北省泥河灣研究中心召開,河北省泥河灣東方人類探源工程首席科學(xué)家謝飛在開場白中講了上述這段話。

這次學(xué)術(shù)會議規(guī)格不低,來自英國、俄羅斯、澳大利亞、日本、德國以及國內(nèi)北京大學(xué)考古文博學(xué)院、中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所、中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所、中國國家博物館、中國社會科學(xué)院考古研究所等高校、科研院所的近百名專家學(xué)者出席會議。

為什么國內(nèi)外專家學(xué)者會齊聚河北這個小山村?

100年前,美國地質(zhì)學(xué)家巴爾博以泥河灣村的名字命名了泥河灣盆地的河湖相地層,泥河灣有了第一個科學(xué)名詞——“泥河灣層”,從而揭開了泥河灣科學(xué)研究的序幕。

泥河灣地層記錄著中國北方晚新生代地層演化、古生物和古人類進(jìn)化的歷史,被譽(yù)為“東方人類的故鄉(xiāng)”,是我國乃至東亞地區(qū)古人類文化序列最完整的地區(qū)。

一百年來,泥河灣考古吸引了眾多國內(nèi)外學(xué)者,迄今已有50多個國家1000多名專家學(xué)者走進(jìn)泥河灣開展科學(xué)考察。

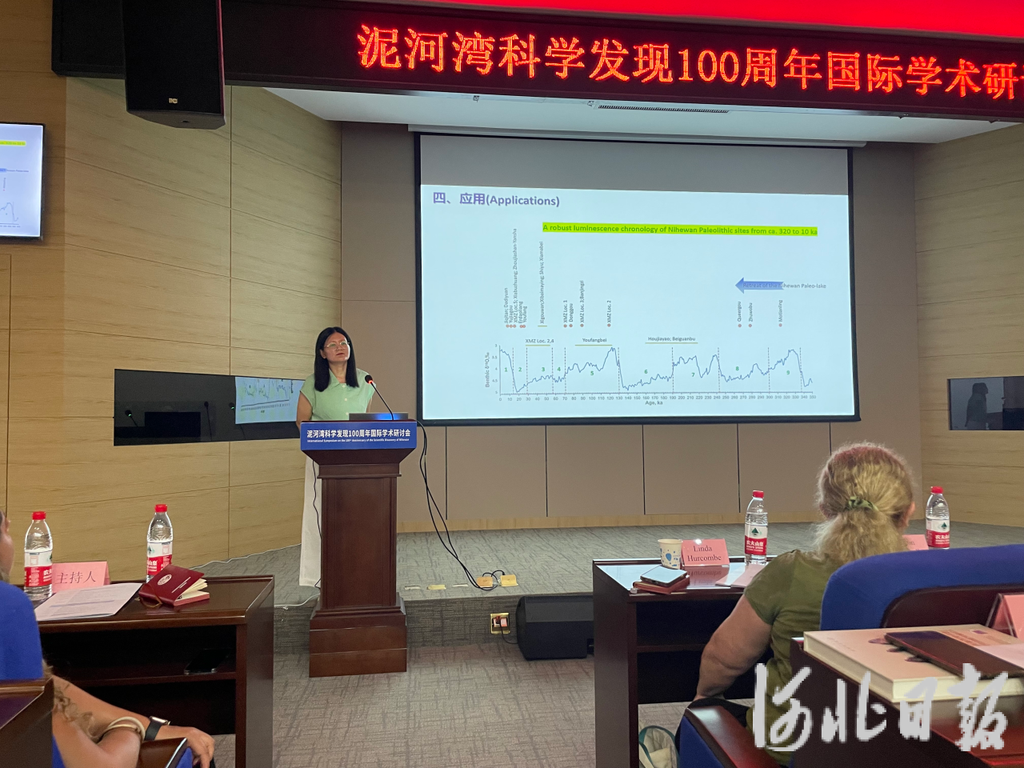

8月23日,在泥河灣科學(xué)發(fā)現(xiàn)100周年國際學(xué)術(shù)研討會上,一位學(xué)者在作報告。河北日報記者魏雨攝

這次與會學(xué)者中,就有不少“泥河灣”的老朋友。

英國埃克塞特大學(xué)教授Robin Dennell是第五次來到泥河灣。研討會上,他作了《20年來的泥河灣研究》的報告。

泥河灣盆地保留了至今近180萬年至幾千年間完整的古人類活動記錄,記錄了早期人類在這里生活、生存的情況,這是世界范圍內(nèi)少有的幾個地區(qū)之一,“非常幸運(yùn)能夠參與這項(xiàng)工作。”Robin Dennell說。

在泥河灣遺址群油房遺址前的展示欄,日本學(xué)者Shinji KATO一下認(rèn)出了自己的照片。照片拍攝于2017年前后,是他與另外幾位學(xué)者在河北師范大學(xué)觀察泥河灣出土標(biāo)本時的合影。

油房遺址于2014年開始發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)了大量石葉、細(xì)石葉標(biāo)本,專注于東亞地區(qū)細(xì)石葉技術(shù)研究的Shinji KATO聞訊前來考察。近些年,他幾乎每年都來泥河灣,與不少國內(nèi)學(xué)者成了朋友。

本次研討會,Shinji KATO帶來了《泥河灣盆地北部細(xì)石葉工業(yè)研究》報告,探討相關(guān)學(xué)術(shù)問題。

研討會上,對泥河灣在考古學(xué)上的價值,學(xué)者們給出了高度評價。

8月21日,參加泥河灣科學(xué)發(fā)現(xiàn)100周年國際學(xué)術(shù)研討會的專家學(xué)者來到馬圈溝遺址參觀考察。河北日報記者魏雨攝

“百年考古發(fā)現(xiàn)證明,泥河灣一帶是除非洲之外,全世界最完整連續(xù)記錄人類演化進(jìn)程的區(qū)域,這是泥河灣對人類起源的一個重要貢獻(xiàn)。”謝飛說,他從20世紀(jì)80年代開始參與泥河灣考古工作,在主題報告《泥河灣百年考古回眸》中一一列舉了百年來泥河灣重要考古發(fā)現(xiàn)。

中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所研究員高星在《泥河灣盆地的舊石器時代文化序列》報告中提出,泥河灣盆地是東方人類演化的搖籃,這里保存著大量與古人類生存關(guān)系密切的哺乳動物化石,記錄著二百萬年間華北氣候與環(huán)境變遷的歷史。

泥河灣已有百年科研史,但時至今日的考古研究也僅僅是它的冰山一角。泥河灣未來的考古發(fā)掘,也是學(xué)者們熱議的話題。

Robin Dennell提到,泥河灣還有大量未知的遺址和遺存等待發(fā)掘。“這是留給考古工作者的任務(wù),需要幾代人終其一生去研究。”Robin Dennell認(rèn)為。

“泥河灣遺址目前的探索與研究成果,有些時段還留有缺環(huán),需要繼續(xù)尋找和發(fā)掘,同時用現(xiàn)代科技手段對已有材料進(jìn)行深入研究、分析,爭取提取到更多信息。”高星說。

研討會召開的4天時間里,近30位學(xué)者還就古人類、舊石器時代考古學(xué)新發(fā)現(xiàn)、早期人類擴(kuò)散和演化的環(huán)境影響、更新世歐亞大陸東西方人群擴(kuò)散與文化互動等主題展開了討論與交流。

8月22日拍攝的泥河灣國家考古遺址公園古人猿雕像。河北日報記者魏雨攝

古人類在這個區(qū)域沒有發(fā)生過大的中斷

8月22日上午,參會的專家學(xué)者到馬圈溝遺址參觀考察。

馬圈溝遺址一處被鋼結(jié)構(gòu)保護(hù)棚罩起來的深坑,是“東方人類第一餐”的發(fā)生地。

此處發(fā)現(xiàn)了以一頭草原猛犸象的骨骼為主、間有石制品和天然石塊的文化遺物,多數(shù)骨骼上有砍砸和刮削痕跡。

謝飛用“考古+想象”還原了距今約166萬年前的一天:

一群草原猛犸象被馬圈溝鮮嫩的水草吸引,它們紛紛步入沼澤,其中一頭年老體衰的大象卻深陷泥沼。這一情景,恰巧被一群古人類發(fā)現(xiàn)。他們沖向沼澤,棒打石砸,用石器刮肉取食……

馬圈溝遺址是泥河灣迄今發(fā)現(xiàn)的年代最久遠(yuǎn)的遺址,“東方人類第一餐”也是東北亞地區(qū)最早人類出現(xiàn)的確切證據(jù)。

100年來,泥河灣不斷有重要發(fā)現(xiàn):距今176萬年至125萬年的馬圈溝遺址、距今136萬年的小長梁遺址、距今110萬年的東谷坨遺址、距今79萬年的馬梁遺址、距今30多萬年的山兌遺址群、距今20萬年至16萬年的侯家窯遺址、距今9萬年至8萬年的板井子遺址、距今4.5萬年的西白馬營遺址、距今1.6萬年至0.5萬年的虎頭梁遺址群……

8月21日,參加泥河灣科學(xué)發(fā)現(xiàn)100周年國際學(xué)術(shù)研討會的專家學(xué)者來到馬圈溝遺址參觀考察。河北日報記者魏雨攝

“梳理華北地區(qū)舊石器時代遺址,泥河灣盆地占了近一半。更重要的是,泥河灣遺址群在時間上有很強(qiáng)的連續(xù)性,構(gòu)成了舊石器時代早期到晚期基本完整的文化序列。它表明,古人類在這個區(qū)域是連續(xù)演化的,沒有發(fā)生過大的中斷。”高星如是說。

石器的發(fā)展見證著泥河灣古人類的演化。

河北省泥河灣研究中心泥河灣考古陳列室里,擺放著不同時期的文化遺存,石器是其中重要一類。

仔細(xì)觀察會發(fā)現(xiàn),早期泥河灣人類制造的石器,或是邊緣鋒利的石片,或是帶尖帶棱的石塊。慢慢地,石器制作技術(shù)開始提高,石器形態(tài)更加規(guī)整。最后,出現(xiàn)了鑲嵌在木制或骨制柄上的石器。

侯家窯遺址出土的石球是古人類演化的一次飛躍。

發(fā)掘于20世紀(jì)70年代的侯家窯遺址,出土了數(shù)量眾多的石球,它們有的滾圓精致,有的是半成品,還有的是毛坯。它們最大的超過1500克,最小的不足100克。專家學(xué)者研究推測,這些石球可能是投擲器——飛索石,是古人類狩獵野馬的重要工具。

“石球的使用,說明古人類開始用特制工具狩獵動物,具備了相對成熟的狩獵能力。據(jù)此可以推測,古人類在該階段已表現(xiàn)出一定的智力。”河北省文物考古研究院舊石器考古研究部主任、研究員王法崗說。

王法崗在研討會上所作《新廟莊遺址構(gòu)建晚更新世古人類演化的文化序列》報告中還提及,在距今4.5萬年至4.2萬年,新廟莊遺址發(fā)現(xiàn)了華北地區(qū)最早的石葉技術(shù)。

“石葉是一種剝片技術(shù),是從石核上剝離的規(guī)整且具有獨(dú)特特征的長石片,標(biāo)志著古人類制作石器能力的極大提升,說明古人在智力水平上的進(jìn)步。”王法崗說。

此外新廟莊遺址發(fā)現(xiàn)了早期磨制串珠裝飾品。而在同屬泥河灣盆地的蔚縣下馬碑遺址,發(fā)現(xiàn)了研磨赤鐵礦顏料的遺跡,它證明,距今4萬年前后,這里的古人類已經(jīng)能夠研磨赤鐵礦粉制作顏料。

“裝飾品和顏料的使用,是審美意識的表現(xiàn),說明古人類在生存之外,有了精神上的追求,開始做一些‘無用’的事。精神生活的追求無疑是人類演化過程中的重要階段,是人類走向現(xiàn)代人的重要特征之一。”王法崗說。

8月21日,參加泥河灣科學(xué)發(fā)現(xiàn)100周年國際學(xué)術(shù)研討會的專家學(xué)者來到石溝遺址參觀考察。圖為兩位學(xué)者在交流。河北日報記者魏雨攝

中華文明的古老基因深埋在泥河灣地層序列中

8月22日下午,于家溝遺址。

“看這個剖面!”王法崗叫住同行的專家學(xué)者們,指著一處近7米厚的土層剖面請大家觀看。這處剖面土質(zhì)疏松、布滿了孔隙,從上到下呈現(xiàn)出黑褐色向黃褐色過渡的顏色變化。

“于家溝遺址的年代距今1.6萬年至0.8萬年,包含6個連續(xù)堆積的文化層,跨越了舊石器時代晚期和新石器時代早期。”王法崗介紹。

于家溝遺址出土了大量細(xì)石核、細(xì)石葉及加工精致的石器。最重要的發(fā)現(xiàn),是10余件距今超過一萬年的夾砂陶片。陶片質(zhì)地粗糙,陶胎較厚,其中最大的一件是黃褐陶平底器的下部殘片。這些陶片是泥河灣古人類的發(fā)明創(chuàng)造,也是中國北方制陶業(yè)最早的考古證據(jù)。

陶器的出現(xiàn),是文明進(jìn)步的重要標(biāo)志。“這說明人類可以加工自然之物用作己用,是人類利用自然、改造自然的標(biāo)志。陶器出現(xiàn)一方面表明人類有生產(chǎn)剩余需要儲存,一方面說明人類有了煮飯器皿,生活方式隨之改進(jìn)。”謝飛說。

“陶器的出現(xiàn),通常伴隨著農(nóng)業(yè)革命的到來。在這一時期,這一帶的農(nóng)業(yè)革命正在孕育或已完成,初始文明開始發(fā)展。”謝飛說。

泥河灣率先出現(xiàn)了文明的曙光,它與中華文明的誕生也有著直接的接續(xù)關(guān)系。故事的起點(diǎn)源自泥河灣人群的遷徙。

本次研討會結(jié)束后,主辦方特意安排與會嘉賓前往張家口尚義縣參觀考察四臺遺址。四臺遺址發(fā)掘的多處房址實(shí)證了北方地區(qū)定居村落的出現(xiàn)。萬年前的尚義四臺文化與泥河灣關(guān)系密切。

8月22日拍攝的泥河灣國家考古遺址公園一角。河北日報記者魏雨攝

進(jìn)入新石器時代,泥河灣制陶業(yè)的繁榮、農(nóng)業(yè)的發(fā)展、畜牧業(yè)的出現(xiàn),改變了先民生活方式,人們開始開辟和適應(yīng)新環(huán)境,不同區(qū)域之間的交流活躍起來。

“這一階段,泥河灣的人類沖破地域禁錮,在廣袤的燕山南北地區(qū),開始了新征程。他們首先創(chuàng)造了尚義四臺文化,繼而創(chuàng)造出一脈相承的興隆洼文化、趙寶溝文化、紅山文化。”謝飛說,在距今5000年前后,紅山文化遷徙至古涿鹿地區(qū),有關(guān)黃帝部族(族系)的故事就人盡皆知了。

在涿鹿,黃帝與炎帝戰(zhàn)于阪泉之野。再之后,黃帝與蚩尤戰(zhàn)于涿鹿之野。黃帝勝利后,合符釜山。千古文明開涿鹿,是華夏文化開端。

對這段文明的接續(xù)傳承,謝飛提出“一條河、兩枝花”的說法。“一條河,指的是泥河灣這條中華民族生生不息、從未斷流的歷史文化長河。兩枝花,一枝開啟了中華民族‘萬年文化史’,實(shí)現(xiàn)了定居生活,步入了嶄新的新石器時代。另一枝則開創(chuàng)了中華民族‘五千多年文明史’。”謝飛說。

泥河灣上百萬年人類發(fā)展史,也在塑造和影響著中華文明的氣質(zhì)。

正如高星在報告中所說,文明的根系是在漫長的歲月中逐漸萌發(fā)的,中華文明的古老基因,深埋在層層疊疊、蘊(yùn)含豐富文化遺存的泥河灣地層序列中。

“考古發(fā)現(xiàn),泥河灣的古人類并非保守排外,與外來文化、人群有交流,這可能是中華文明包容性特質(zhì)的來源。泥河灣古人類使用的都是一些小型狩獵工具,沒有發(fā)現(xiàn)大規(guī)模的獵殺,不同人群之間也沒有明顯的暴力行為,與自然保持和平,這或許塑造了中華民族的和平性。”高星說。

“泥河灣的古人類在漫長的演化中,要與自然抗?fàn)帲拍苌嫦聛怼_€要在工具制作、生存技能上不斷創(chuàng)新,才能增強(qiáng)對環(huán)境的適應(yīng)能力。”謝飛表示,它塑造了中華民族敢于披荊斬棘、勇往直前的品格。(河北日報記者 魏 雨 姜 艷)

8月21日拍攝的馬圈溝遺址一處剖面。河北日報記者魏雨攝

相關(guān)

讓泥河灣IP搭上“文旅快車”

8月22日,泥河灣國家考古遺址公園體驗(yàn)區(qū)。游客手持一柄鐵鏟,輕刮土層,挖出形態(tài)各異的石頭和物件,再過篩、清洗,一次模擬考古就完成了。

“考古旅游天然適合體驗(yàn)式旅游。”泥河灣國家考古遺址公園董事韓磊認(rèn)為。目前在泥河灣國家考古遺址公園,他們設(shè)置了模擬考古、巖畫拓印等旅游項(xiàng)目。今年暑假期間,遺址公園的模擬考古項(xiàng)目也確實(shí)受到中小學(xué)生熱捧。

“泥河灣舊石器時代的遺址中,出土過不少遠(yuǎn)古動物的化石。很多小朋友對動物主題考古很有興趣,模擬考古仿照真實(shí)考古發(fā)掘現(xiàn)場,讓小朋友得到身臨其境般體驗(yàn)。同時,還可以把考古遺址旅游與考古體驗(yàn)結(jié)合起來。”韓磊說。

這只是泥河灣文旅開發(fā)中一個小小的板塊。

泥河灣因其在考古學(xué)上的重要地位,被譽(yù)為“東方人類的故鄉(xiāng)”和“中國的奧杜威峽谷”,是獨(dú)一無二的文化資源。

在文旅融合的大背景下,如何讓泥河灣IP搭上“文旅快車”?在泥河灣科學(xué)發(fā)現(xiàn)100周年國際學(xué)術(shù)研討會上,部分與會嘉賓也就此話題展開了討論。

“排他性資源是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。”河北師范大學(xué)歷史文化學(xué)院副教授郭玉杰表示,對泥河灣來說,應(yīng)該緊緊抓住考古旅游這個核心打造品牌。

在全國旅游市場,諸如唐宋或明清的考古旅游已經(jīng)打出了名氣,而泥河灣考古旅游面臨機(jī)遇,也面對考驗(yàn)。

郭玉杰認(rèn)為,相比5000年來的中華文明史,公眾雖然對泥河灣上百萬年的古人類史相對陌生,但這也意味著泥河灣有更多的機(jī)會,打造出更有辨識度、區(qū)別度的考古旅游品牌。

標(biāo)簽獨(dú)特的泥河灣,也有著發(fā)展旅游的不利條件——位置相對偏僻,距離城市較遠(yuǎn)。一些游客覺得專門來一趟只是逛逛考古博物館和遺址公園有些“不值”。

“豐富旅游業(yè)態(tài)是關(guān)鍵。陽原正在圍繞泥河灣考古旅游打造研學(xué)基地和考古主題實(shí)景演出等,并探索旅游與溫泉、農(nóng)業(yè)、非遺等要素融合。”陽原縣文化廣電和旅游局局長張培勇說,這些都是為了給泥河灣考古旅游注入更多新鮮力量。

張培勇介紹,下一步,他們將通過豐富旅游的內(nèi)容和形式,讓考古旅游有更加多元、立體的體驗(yàn),以此“喚”得更多游客前來。(文/河北日報記者 魏 雨)

1.本網(wǎng)(張家口新聞網(wǎng))稿件下“稿件來源”項(xiàng)標(biāo)注為“張家口新聞網(wǎng)”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據(jù)協(xié)議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網(wǎng)絡(luò)版權(quán)均屬張家口新聞網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人 未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

2.本網(wǎng)其他轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者或版權(quán)所有者在一周內(nèi)來電或來函。聯(lián)系電話:0313-2051987。