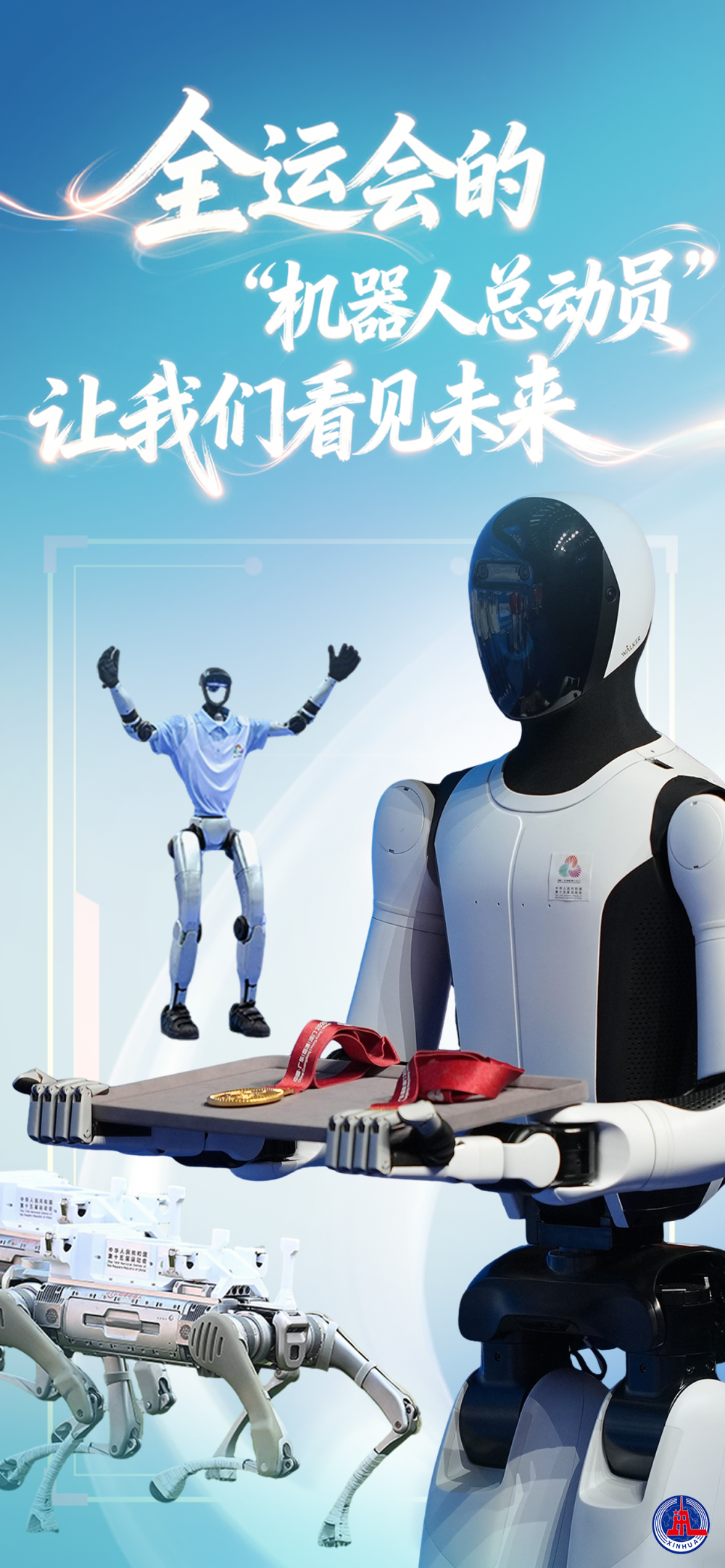

在第十五屆全國運動會的賽場上

除了運動員矯健的身影

一群特殊的"工作人員"

正悄然改變著我們對體育賽事的認知

頒獎儀式上

人形機器人以毫米級的精準度

將獎牌穩穩遞到頒獎嘉賓手邊

11月14日,人形機器人在拳擊男子92公斤級頒獎儀式上為頒獎嘉賓遞上獎牌。

11月14日,人形機器人在拳擊男子92公斤級頒獎儀式上為頒獎嘉賓遞上獎牌。 11月14日,人形機器人在拳擊男子92公斤級頒獎儀式上為頒獎嘉賓遞上獎牌。

11月14日,人形機器人在拳擊男子92公斤級頒獎儀式上為頒獎嘉賓遞上獎牌。 11月14日,人形機器人在拳擊男子92公斤級頒獎儀式上手捧獎牌。

11月14日,人形機器人在拳擊男子92公斤級頒獎儀式上手捧獎牌。

田徑賽場上

機器狗邁著靈動的步伐奔向鐵餅落點

完成了對賽事器材的高效回收

11月16日,機器人在田徑男子十項全能鐵餅比賽中運送鐵餅。

11月16日,機器人在田徑男子十項全能鐵餅比賽中運送鐵餅。 11月15日,機器狗在田徑項目女子標槍及格賽中運送標槍。

11月15日,機器狗在田徑項目女子標槍及格賽中運送標槍。 11月15日,機器狗在田徑項目女子標槍及格賽中運送標槍。

11月15日,機器狗在田徑項目女子標槍及格賽中運送標槍。

火炬傳遞中

人形機器人作為首棒火炬手驚艷亮相

機器狗化身“吉祥物守護者”協助傳遞

11月2日,火炬手蘭小軍(左二)在火炬傳遞深圳站展示從機器狗上取出的本屆全運會吉祥物玩偶。

11月2日,火炬手蘭小軍(左二)在火炬傳遞深圳站展示從機器狗上取出的本屆全運會吉祥物玩偶。 11月2日,火炬手人形機器人“夸父”在深圳傳遞火炬。

11月2日,火炬手人形機器人“夸父”在深圳傳遞火炬。 11月2日,火炬手人形機器人“夸父”與王裕寧(左)在深圳站火炬傳遞中。

11月2日,火炬手人形機器人“夸父”與王裕寧(左)在深圳站火炬傳遞中。

在本屆全運會的賽場內外

機器人提供著類型多樣的服務

成為了不可或缺的智慧伙伴

從暖場表演的搭檔

到信息服務的助手

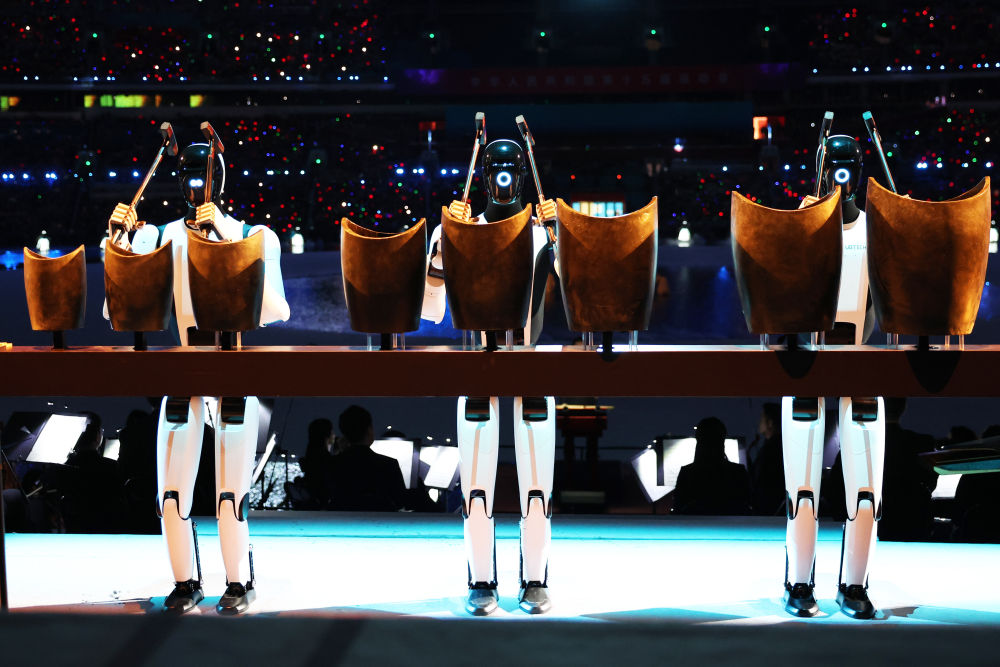

甚至千年禮樂的“樂手”

……

當科技創新與人文關懷深度交融

我們看到的不僅是一屆精彩紛呈的體育盛會

更是中國式現代化進程中

人機和諧共生的美好圖景

11月19日,人形機器人在深圳賽區分媒體中心為記者發放媒體包。

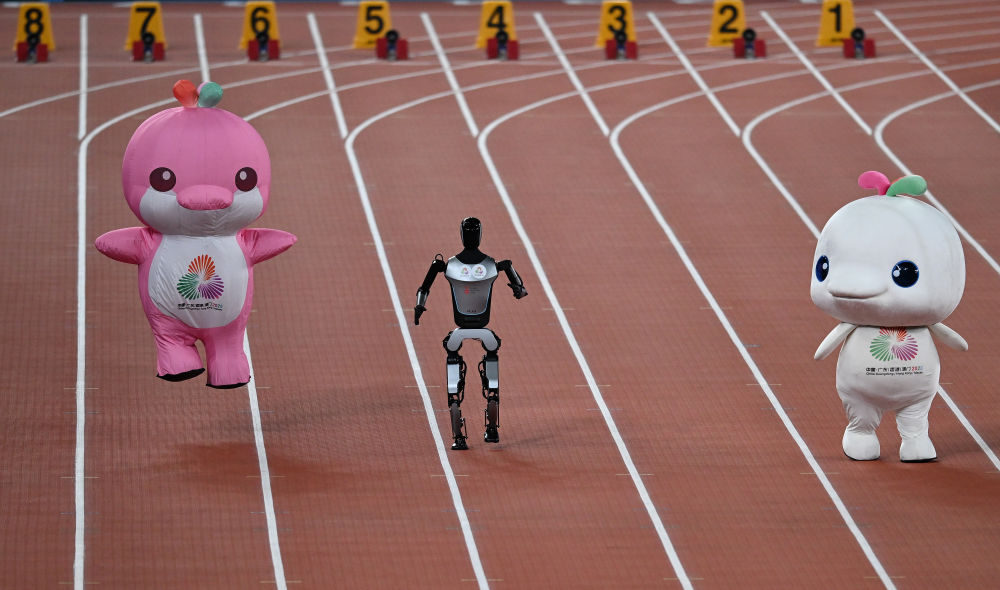

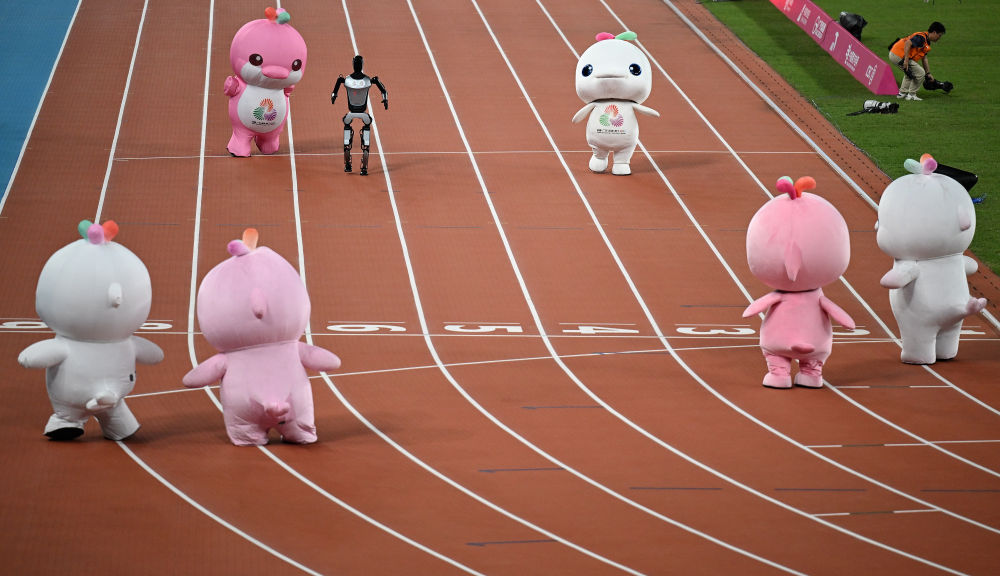

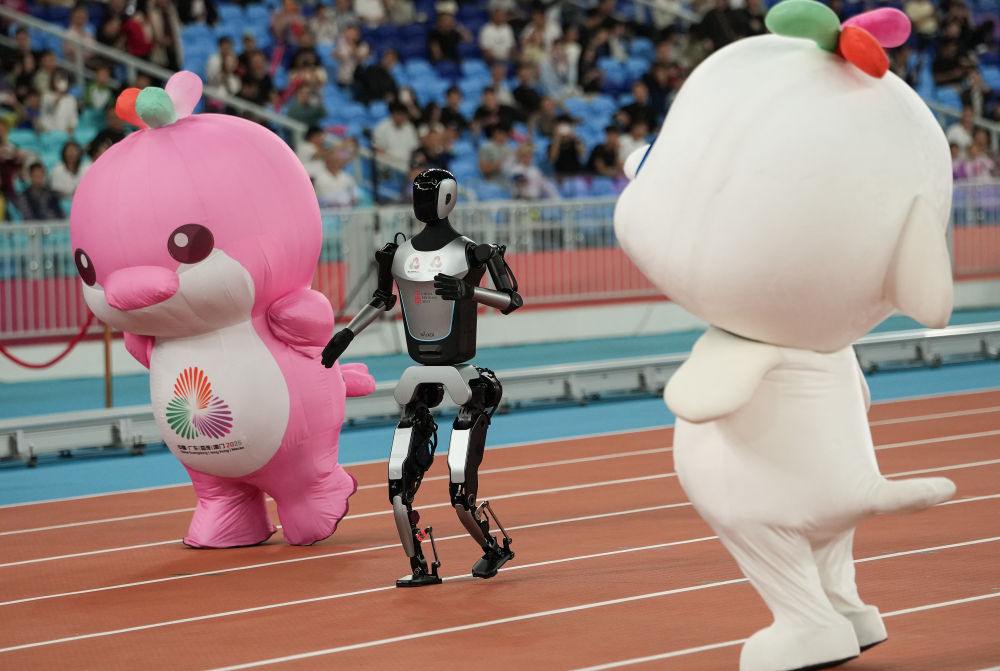

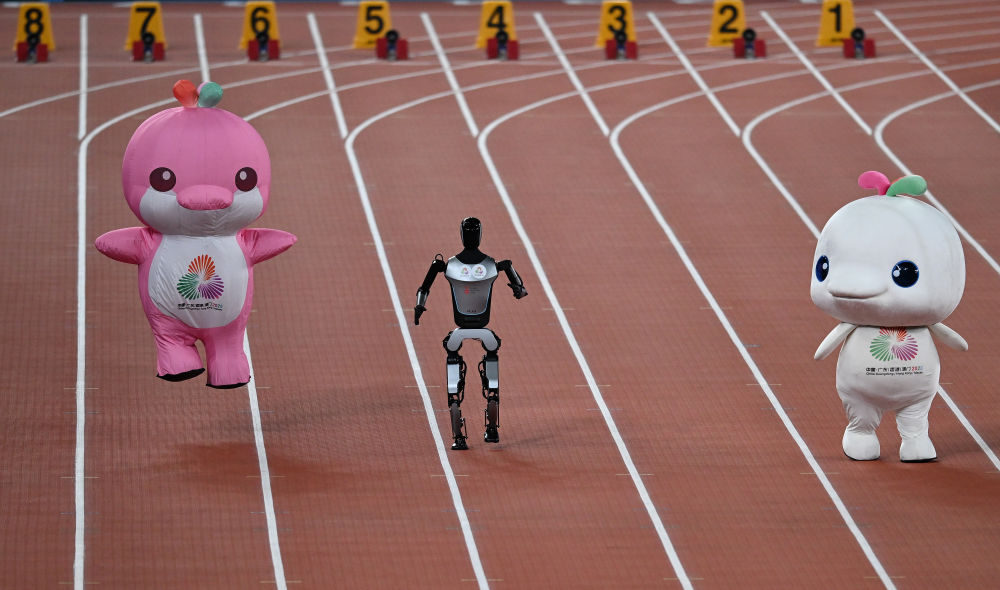

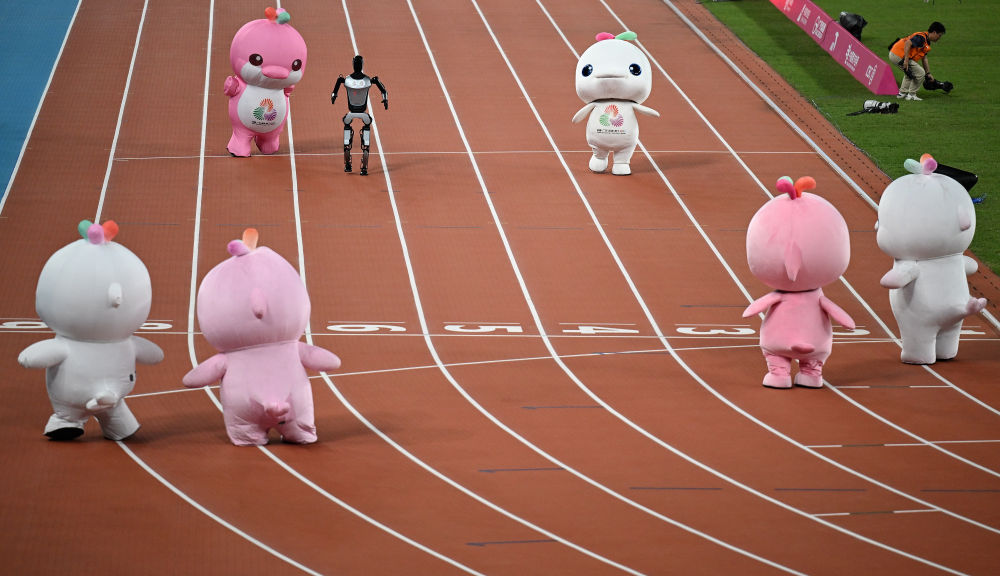

11月19日,人形機器人在深圳賽區分媒體中心為記者發放媒體包。 11月17日,在田徑項目賽事開始前的暖場活動中,機器人和吉祥物喜洋洋在廣東奧體中心體育場賽跑。

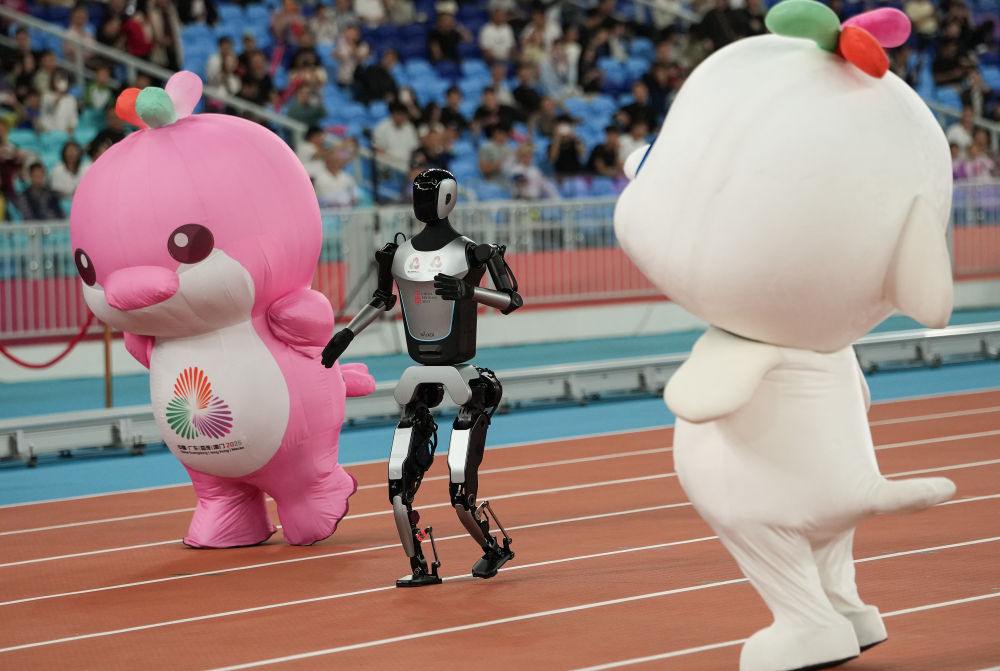

11月17日,在田徑項目賽事開始前的暖場活動中,機器人和吉祥物喜洋洋在廣東奧體中心體育場賽跑。 11月17日,在田徑項目賽事開始前的暖場活動中,機器人和吉祥物喜洋洋、樂融融在廣東奧體中心體育場賽跑。

11月17日,在田徑項目賽事開始前的暖場活動中,機器人和吉祥物喜洋洋、樂融融在廣東奧體中心體育場賽跑。 11月17日,在田徑項目賽事開始前的暖場活動中,機器人和吉祥物喜洋洋、樂融融在廣東奧體中心體育場賽跑。

11月17日,在田徑項目賽事開始前的暖場活動中,機器人和吉祥物喜洋洋、樂融融在廣東奧體中心體育場賽跑。 11月17日,在田徑項目賽事開始前的暖場活動中,機器人和吉祥物喜洋洋、樂融融在廣東奧體中心體育場賽跑。

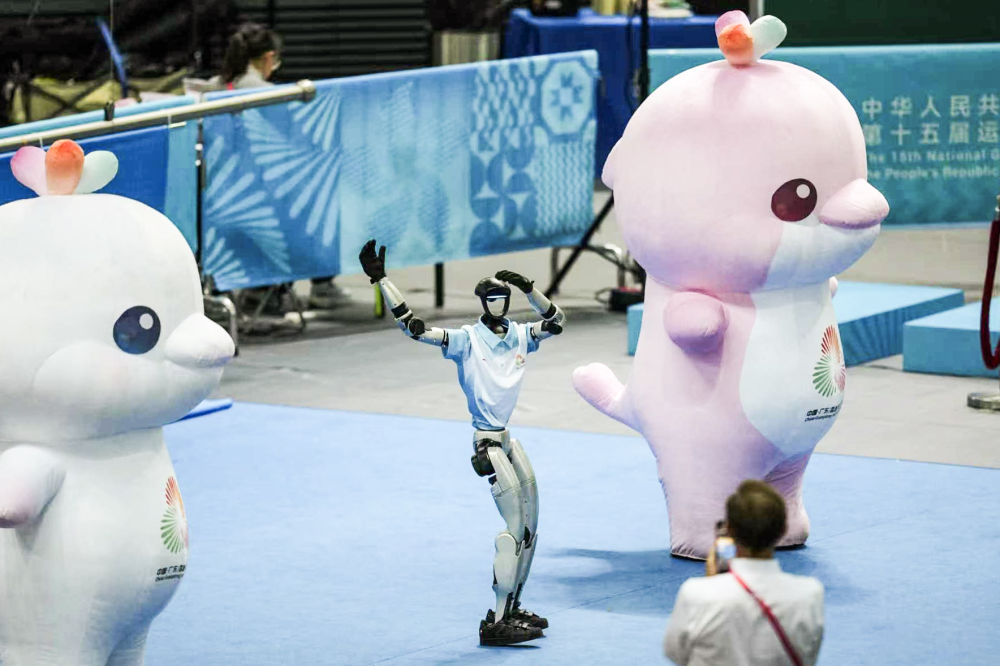

11月17日,在田徑項目賽事開始前的暖場活動中,機器人和吉祥物喜洋洋、樂融融在廣東奧體中心體育場賽跑。 11月13日,參與場地自行車女子團體競速賽決賽賽前表演的機器人向現場觀眾招手互動。

11月13日,參與場地自行車女子團體競速賽決賽賽前表演的機器人向現場觀眾招手互動。 11月13日,一名賽事技術官員在場地自行車女子團體競速賽決賽前同參與表演的機器人擊掌合影。

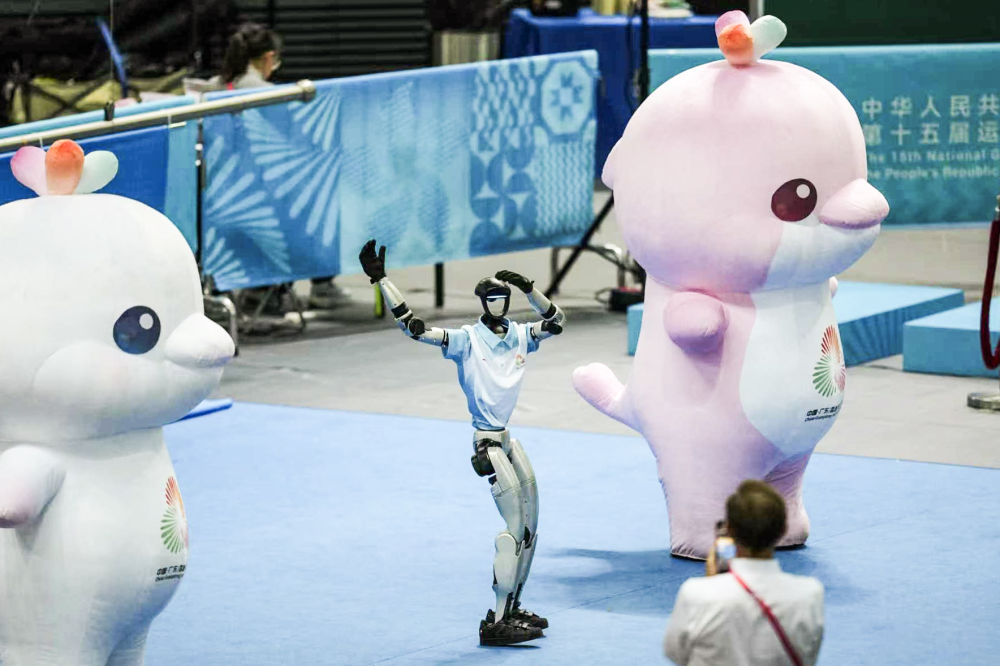

11月13日,一名賽事技術官員在場地自行車女子團體競速賽決賽前同參與表演的機器人擊掌合影。 11月13日,吉祥物喜洋洋、樂融融和機器人在場地自行車女子團體競速賽決賽前表演。

11月13日,吉祥物喜洋洋、樂融融和機器人在場地自行車女子團體競速賽決賽前表演。 11月13日,吉祥物喜洋洋、樂融融和機器人在場地自行車女子團體競速賽決賽前表演。

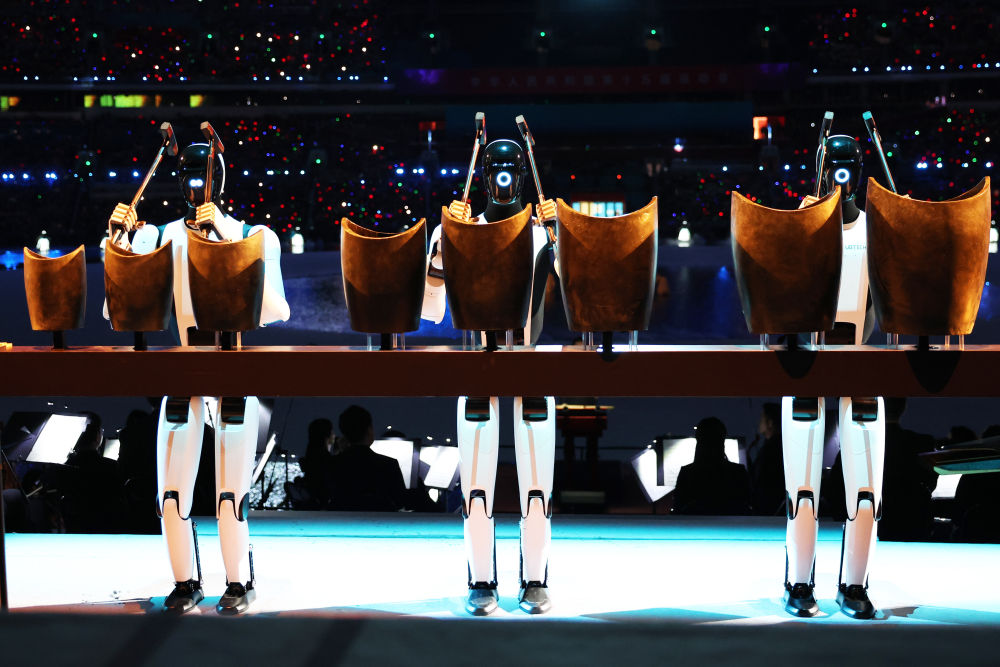

11月13日,吉祥物喜洋洋、樂融融和機器人在場地自行車女子團體競速賽決賽前表演。 11月9日,機器人在第十五屆全國運動會開幕式現場表演。

11月9日,機器人在第十五屆全國運動會開幕式現場表演。 11月9日,機器人在第十五屆全國運動會開幕式現場表演。

11月9日,機器人在第十五屆全國運動會開幕式現場表演。 11月9日,機器人在第十五屆全國運動會開幕式現場表演。

11月9日,機器人在第十五屆全國運動會開幕式現場表演。

“可感、可知、可及”的科技

已融入本屆全運會的方方面面

從自由視角到百米級的精準氣象預報

從無人智駕出行到氫能共享單車

從AI眼鏡到數字人志愿者……

這些無處不在的科技力量

全方位、多維度地構建起

“科技賦能體育”的全運范式

滴滴自動駕駛在十五運會期間圍繞廣州的體育場館和媒體中心等重點場所提供自動駕駛出行服務。

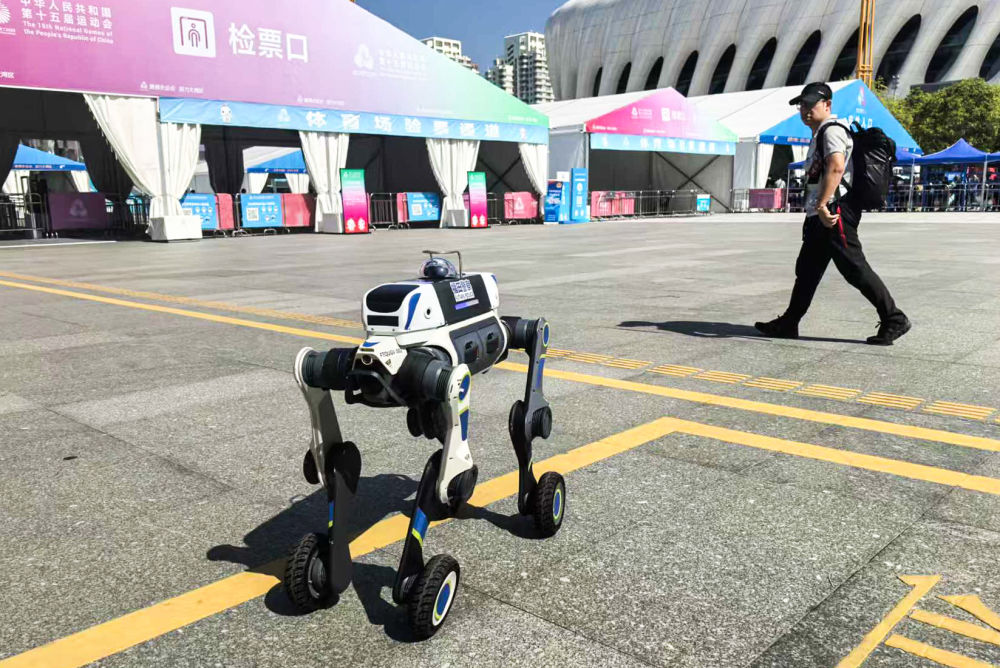

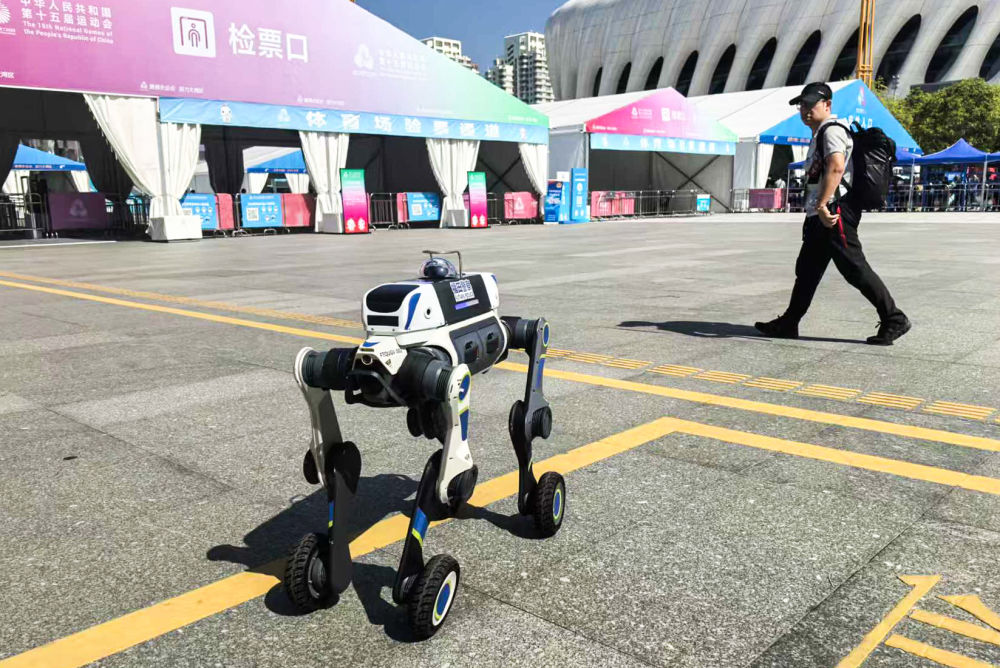

滴滴自動駕駛在十五運會期間圍繞廣州的體育場館和媒體中心等重點場所提供自動駕駛出行服務。 11月15日,深圳警方在場館附近使用“電子狼”警用巡邏機器人。

11月15日,深圳警方在場館附近使用“電子狼”警用巡邏機器人。 這是11月15日在廣東珠海橫琴網球中心拍攝的智能電動升降裁判椅。

這是11月15日在廣東珠海橫琴網球中心拍攝的智能電動升降裁判椅。 11月15日,全運會歷史上首個跨境馬拉松賽事開賽前,參賽選手在深圳灣口岸前置查驗區完成查驗手續。本次賽事通過智慧管理體系,實現了無感通關。

11月15日,全運會歷史上首個跨境馬拉松賽事開賽前,參賽選手在深圳灣口岸前置查驗區完成查驗手續。本次賽事通過智慧管理體系,實現了無感通關。 11月8日,全運會歷史上首次舉辦的跨境公路自行車男子個人賽決賽開賽,這是當日拍攝的通關手環。

11月8日,全運會歷史上首次舉辦的跨境公路自行車男子個人賽決賽開賽,這是當日拍攝的通關手環。

一次次別開生面的科技互動

不斷展現著中國智造的實力

也成為粵港澳三地

科技聯結的生動寫照

這是2024年7月8日在東莞拍攝的中國散裂中子源(無人機照片)。在粵港澳大灣區多地,一系列在建和已啟用的大科學裝置集群效應初現,助力大灣區加速邁向國際科技創新中心。

這是2024年7月8日在東莞拍攝的中國散裂中子源(無人機照片)。在粵港澳大灣區多地,一系列在建和已啟用的大科學裝置集群效應初現,助力大灣區加速邁向國際科技創新中心。 這是2024年11月14日拍攝的江門中微子實驗探測器內部。

這是2024年11月14日拍攝的江門中微子實驗探測器內部。 2025年1月10日,科研人員在廣東東莞阿秒科學中心實驗室調試應用于先進阿秒激光設施的高性能激光器。設施建成后,將為物理、化學、材料、信息、生物醫學等多學科前沿基礎研究和產業應用提供有力支撐。

2025年1月10日,科研人員在廣東東莞阿秒科學中心實驗室調試應用于先進阿秒激光設施的高性能激光器。設施建成后,將為物理、化學、材料、信息、生物醫學等多學科前沿基礎研究和產業應用提供有力支撐。 這是2024年11月15日,在深圳舉行的第二十六屆中國國際高新技術成果交易會上,觀眾體驗深圳睿研智能控制有限公司展示的一款靈巧手。近年來,從基礎零部件到整體系統的智能集成,人形機器人產業的多個賽道正在大灣區蓬勃發展。

這是2024年11月15日,在深圳舉行的第二十六屆中國國際高新技術成果交易會上,觀眾體驗深圳睿研智能控制有限公司展示的一款靈巧手。近年來,從基礎零部件到整體系統的智能集成,人形機器人產業的多個賽道正在大灣區蓬勃發展。 這是2025年4月16日在深圳市寶安區城市空中交通運營示范中心拍攝的億航eVTOL航空器進行展示飛行。

這是2025年4月16日在深圳市寶安區城市空中交通運營示范中心拍攝的億航eVTOL航空器進行展示飛行。 2025年4月23日,在深圳優必選科技展廳內,商用版人形機器人Walker C向觀眾揮手致意。

2025年4月23日,在深圳優必選科技展廳內,商用版人形機器人Walker C向觀眾揮手致意。

“科技+體育”正加速成為

城市發展的新引擎

灣區協同的新紐帶

這次“科技全運”的“驚艷綻放”

彰顯了粵港澳大灣區協同創新的澎湃活力

更開啟了產業賦能、民生提質的美好序章

通過這場“機器人總動員”

我們見證的

不僅是科技與體育的深度融合

更是一個充滿無限可能的未來

編輯:雷偉

【張家口新聞網版權聲明 】

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。

11月15日,機器狗在田徑項目女子標槍及格賽中運送標槍。

11月15日,機器狗在田徑項目女子標槍及格賽中運送標槍。

11月19日,人形機器人在深圳賽區分媒體中心為記者發放媒體包。

11月19日,人形機器人在深圳賽區分媒體中心為記者發放媒體包。

11月13日,吉祥物喜洋洋、樂融融和機器人在場地自行車女子團體競速賽決賽前表演。

11月13日,吉祥物喜洋洋、樂融融和機器人在場地自行車女子團體競速賽決賽前表演。

滴滴自動駕駛在十五運會期間圍繞廣州的體育場館和媒體中心等重點場所提供自動駕駛出行服務。

滴滴自動駕駛在十五運會期間圍繞廣州的體育場館和媒體中心等重點場所提供自動駕駛出行服務。 11月15日,深圳警方在場館附近使用“電子狼”警用巡邏機器人。

11月15日,深圳警方在場館附近使用“電子狼”警用巡邏機器人。 這是11月15日在廣東珠海橫琴網球中心拍攝的智能電動升降裁判椅。

這是11月15日在廣東珠海橫琴網球中心拍攝的智能電動升降裁判椅。