【賡續(xù)星火 再啟新程——信物見精神】

本期信物:魯藝自制小提琴(延安文藝紀(jì)念館藏)

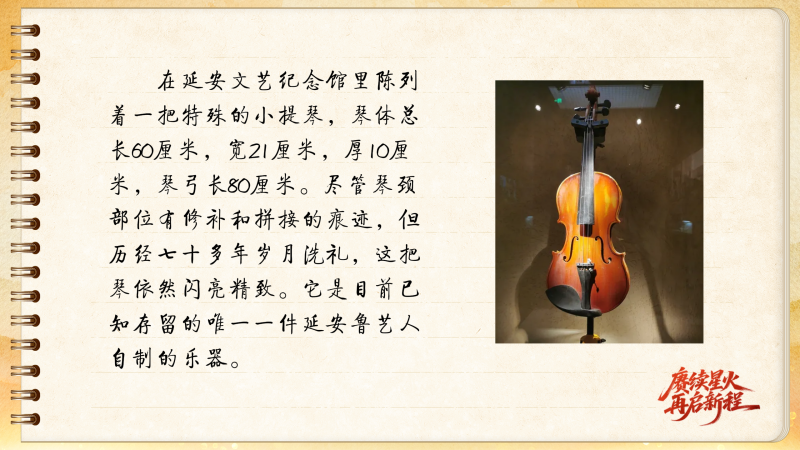

在延安文藝紀(jì)念館里陳列著一把特殊的小提琴,琴體總長(zhǎng)60厘米,寬21厘米,厚10厘米,琴弓長(zhǎng)80厘米。盡管琴頸部位有修補(bǔ)和拼接的痕跡,但歷經(jīng)70多年歲月洗禮,這把琴依然閃亮精致。它是目前已知存留的唯一一件延安魯藝人自制的樂器。

時(shí)間回到1940年冬,時(shí)任重慶中華交響樂隊(duì)首席大提琴的大提琴家張貞黻經(jīng)介紹來(lái)到延安,在魯迅藝術(shù)學(xué)院任教,教授大提琴和小提琴。由于西洋樂器在抗戰(zhàn)時(shí)期的延安十分稀缺,他決定自己動(dòng)手制作。從重慶到延安時(shí),他就隨身攜帶著制作工具和一本英文版的樂器制作書。不久,延安樂器廠在延安橋兒溝的一個(gè)窯洞里開辦了,由張貞黻任廠長(zhǎng),成員大多為魯藝學(xué)員。

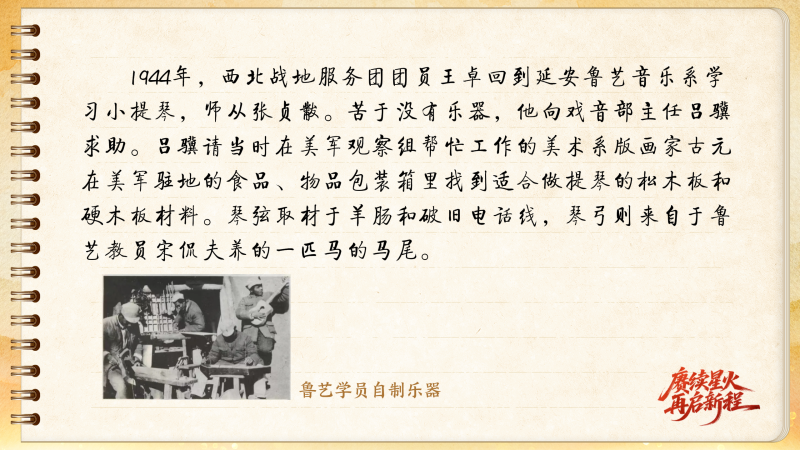

1944年,西北戰(zhàn)地服務(wù)團(tuán)團(tuán)員王卓回到延安魯藝音樂系學(xué)習(xí)小提琴,師從張貞黻。苦于沒有樂器,他向戲音部主任呂驥求助。呂驥請(qǐng)當(dāng)時(shí)在美軍觀察組幫忙工作的美術(shù)系版畫家古元在美軍駐地的食品、物品包裝箱里找到適合做提琴的松木板和硬木板材料。琴弦取材于羊腸和破舊電話線,琴弓則來(lái)自于魯藝教員宋侃夫養(yǎng)的一匹馬的馬尾。

就這樣,因陋就簡(jiǎn)、就地取材的材料,在張貞黻的細(xì)細(xì)打磨下,成了一把精美的小提琴。古元看到這把自制小提琴后贊嘆不已,在琴把上刻下“魯藝自制”四個(gè)字。從此,這把小提琴就由王卓學(xué)習(xí)使用。但后來(lái)在東北解放戰(zhàn)爭(zhēng)前線演出時(shí),小提琴的琴把被壓斷,刻上去的“魯藝自制”四個(gè)字也沒能保存下來(lái)。

2012年7月28日,時(shí)年84歲的王卓老人特地回到延安,捐出了這把小提琴。如今,這把小提琴就這樣靜靜陳列在延安文藝紀(jì)念館里,它見證了延安魯藝自力更生、艱苦奮斗的崢嶸歲月,見證了延安魯藝藝術(shù)教育的光輝歷史,也見證了兩位音樂家走過的不平凡的道路,是魯藝精神實(shí)實(shí)在在的“活標(biāo)本”。

1.本網(wǎng)(張家口新聞網(wǎng))稿件下“稿件來(lái)源”項(xiàng)標(biāo)注為“張家口新聞網(wǎng)”、“張家口日?qǐng)?bào)”、“張家口晚報(bào)”的,根據(jù)協(xié)議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網(wǎng)絡(luò)版權(quán)均屬?gòu)埣铱谛侣劸W(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人 未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用 時(shí)須注明“稿件來(lái)源:張家口新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

2.本網(wǎng)其他轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者或版權(quán)所有者在一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函。聯(lián)系電話:0313-2051987。