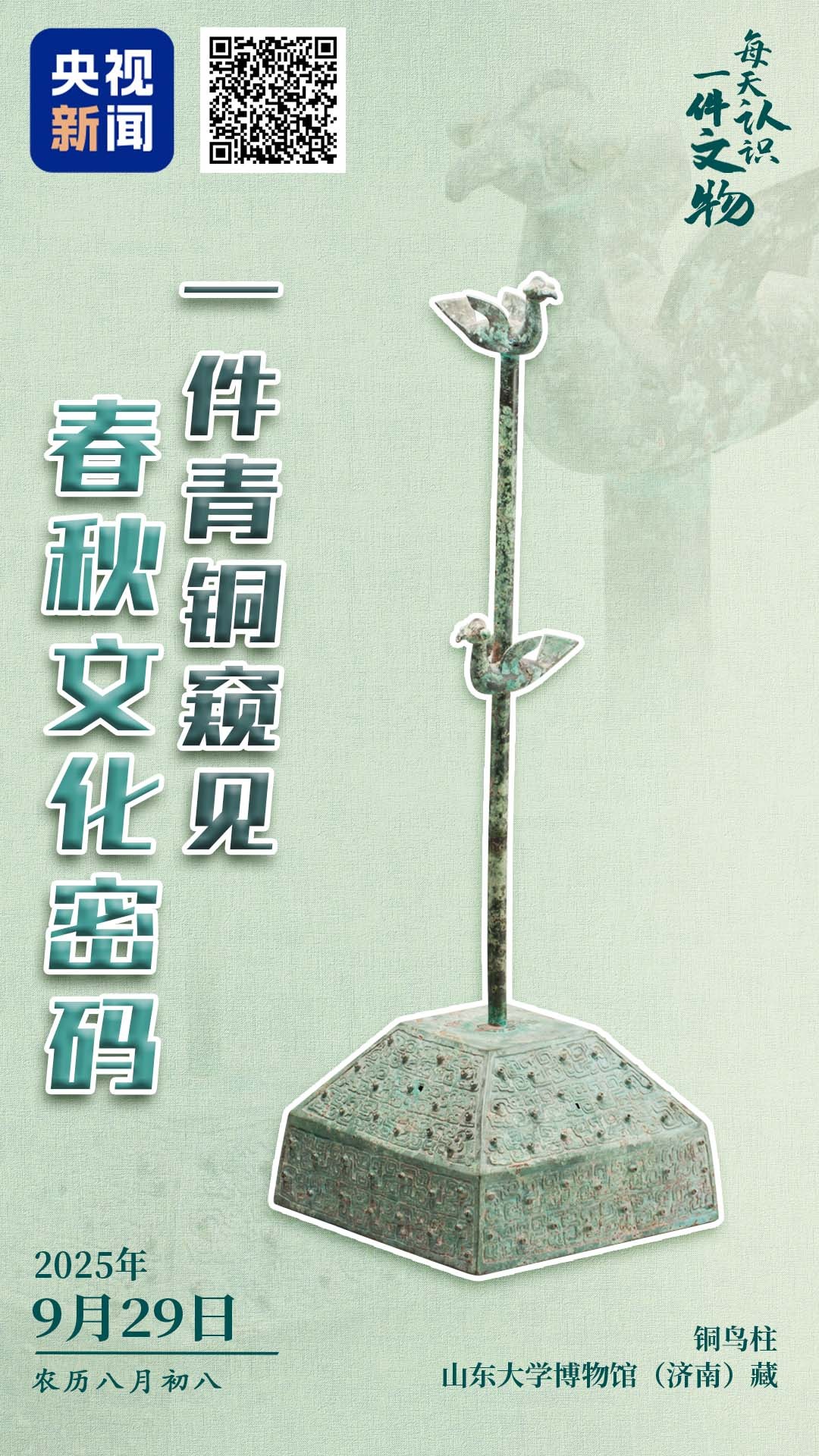

在山東大學博物館展柜中

有兩只萌萌小鳥

落在一個青銅立柱上

這就是春秋時期的銅鳥柱

它是干什么用的?

雙鳥立柱

青銅里的春秋美學

這尊銅鳥柱

由方形底座、立柱和飛鳥構成

通高48厘米

方形底座邊長16厘米

內部中空

底座上飾有成排的乳丁紋和云雷紋

底座中心的立柱筆直挺立

立柱中間和頂部各“站立”一只飛鳥

翅膀上揚,栩栩如生

兩只鳥間距錯落得剛好

讓整個鳥柱看起來勻稱穩(wěn)當

兩只鳥頭的方向呈直角

雙眼鑲嵌綠松石

鼓鼓的,顯得格外“炯炯有神”

這種獨特的“方座-立柱-雙鳥”造型

在同時期的青銅器中獨樹一幟

春秋時期工匠用自己的藝術創(chuàng)造力

把這一“萌趣”畫面定格

飾品掛架還是方向儀?

鳥柱用途大猜想

這種鳥柱具體是用來干什么的?

有專家推測

這可能是貴族用于祭祀或其他場合的禮儀用品

也可能是一種實用器

用來懸掛某種飾物的支架

△銅鳥柱(左)與現代飾品架(右)對比圖

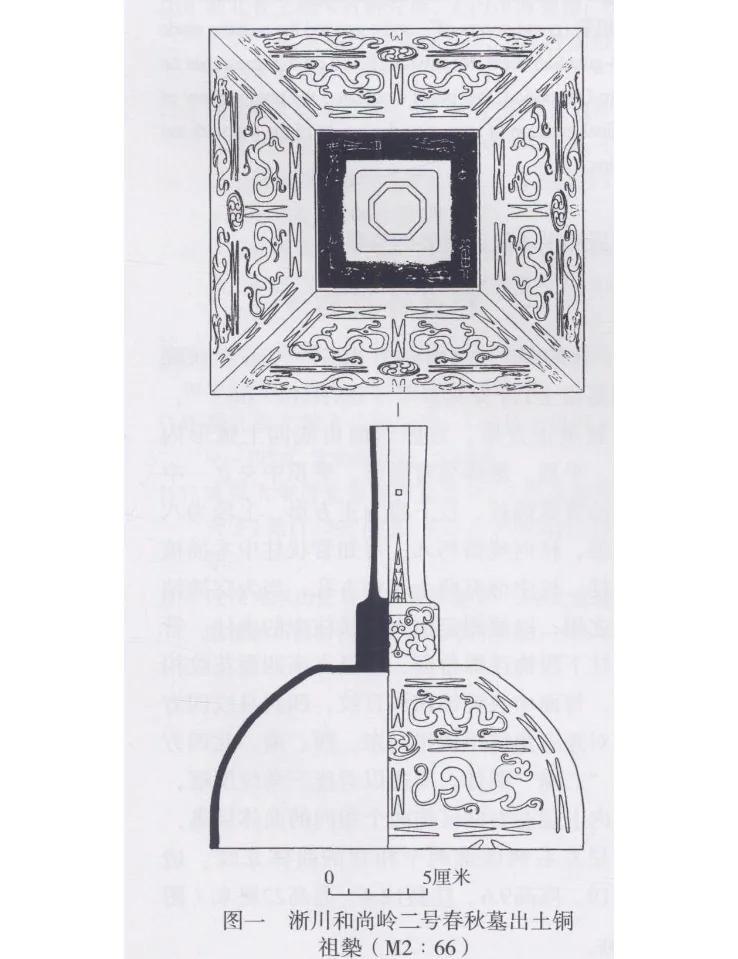

還有學者根據1990年

河南淅川和尚嶺二號春秋晚期墓

出土的自銘為“祖槷(niè)”

的青銅器座推測

這類方座立柱器物可能是

測量日影的槷表

柱身的飛鳥則象征著太陽運行軌跡的觀測節(jié)點

△河南淅川和尚嶺二號春秋墓出土銅祖槷

戰(zhàn)國《周禮·考工記·匠人》中對此也有記錄

“置槷以縣(懸),視以景(影),

為規(guī)識日出之景與日入之景。”

可見

古人用槷來作為觀測日影的標桿

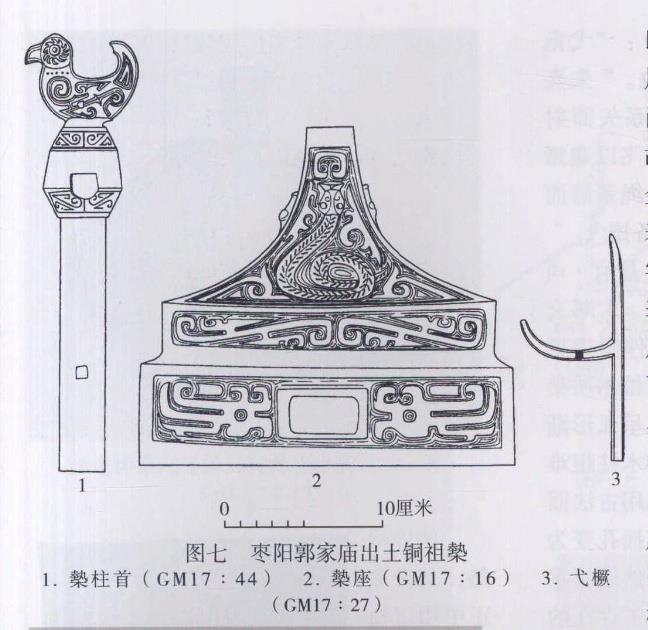

△棗陽郭家廟出土銅祖槷

從工藝上看

銅鳥柱采用分鑄法制成

匠人們先分別鑄造方座、立柱和飛鳥

再像“拼積木”一樣把它們拼接起來

古人的巧思,你get到了嗎?

師徒傳承串聯(lián)山東文化史

邀你打卡這座寶藏博物館

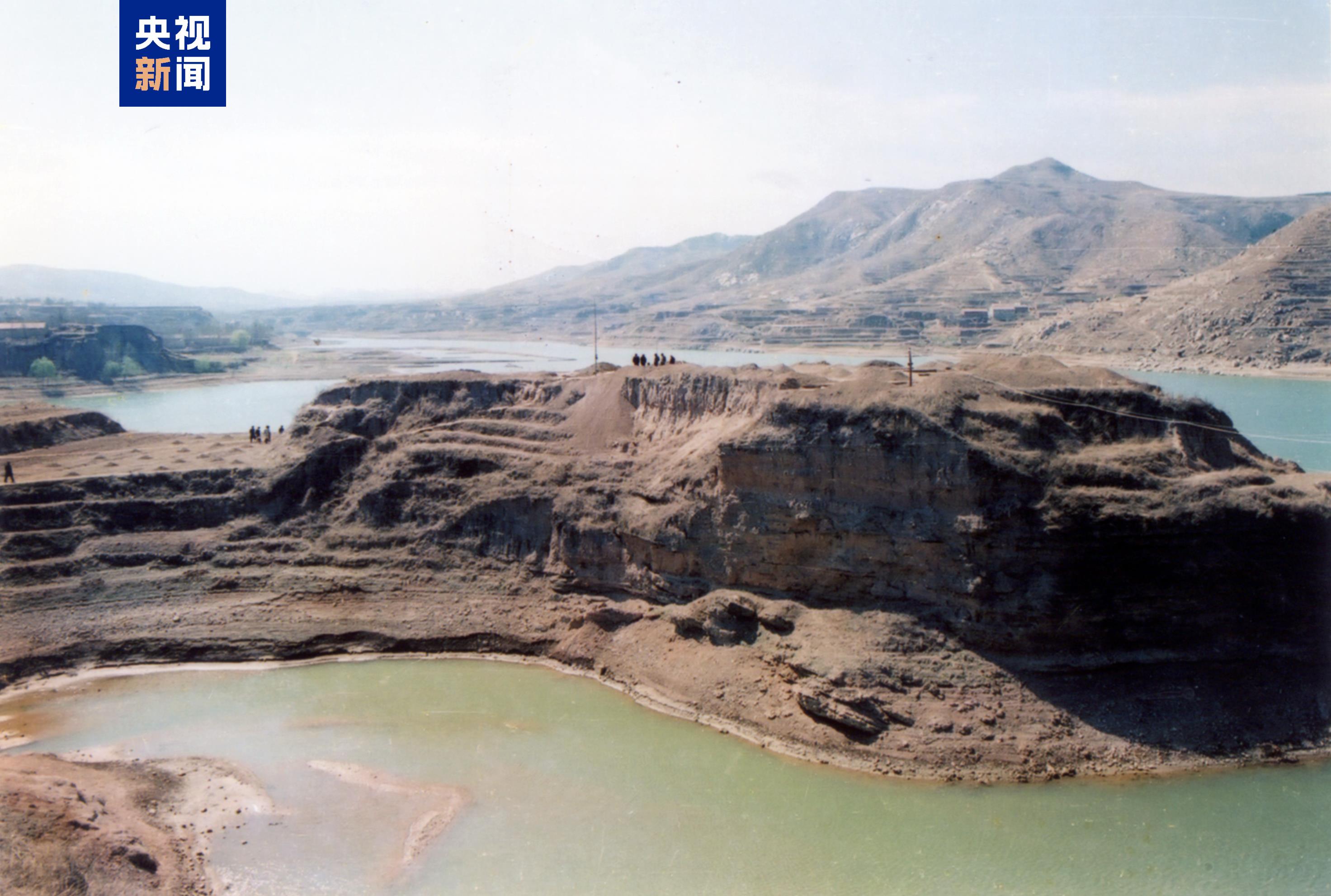

1995年,山東濟南長清仙人臺

邿國王室貴族墓出土了一批珍貴文物

△1995年仙人臺遺址

銅鳥柱就在其中

后來山東大學博物館將它收藏

△山東大學博物館(濟南)序廳

山東大學博物館成立于1995年

現于濟南、青島兩地協(xié)同辦館

藏品數量達4.06萬件(套)

是全國高校中唯一的歷史考古類國家一級博物館

自1972年山東大學考古專業(yè)設立以來

師生們就長期深耕田野考古

△山東大學師生在長清仙人臺遺址進行考古發(fā)掘

將出土文物源源不斷地收藏入館

博物館內展陳的鎬頭、洛陽鏟

手繪圖等實物

見證了幾代山大人薪火相傳的考古歷程

△山東大學博物館(濟南)

近年來,山東大學博物館屢次“破圈”

成為打卡熱門“網紅博物館”

除了銅鳥柱

山東大學博物館還有不少鎮(zhèn)館之寶

山大丁公陶文(距今4200年前后)

△文博日歷丨哎喲!4200年前的古人好像寫了一種很新的文字!

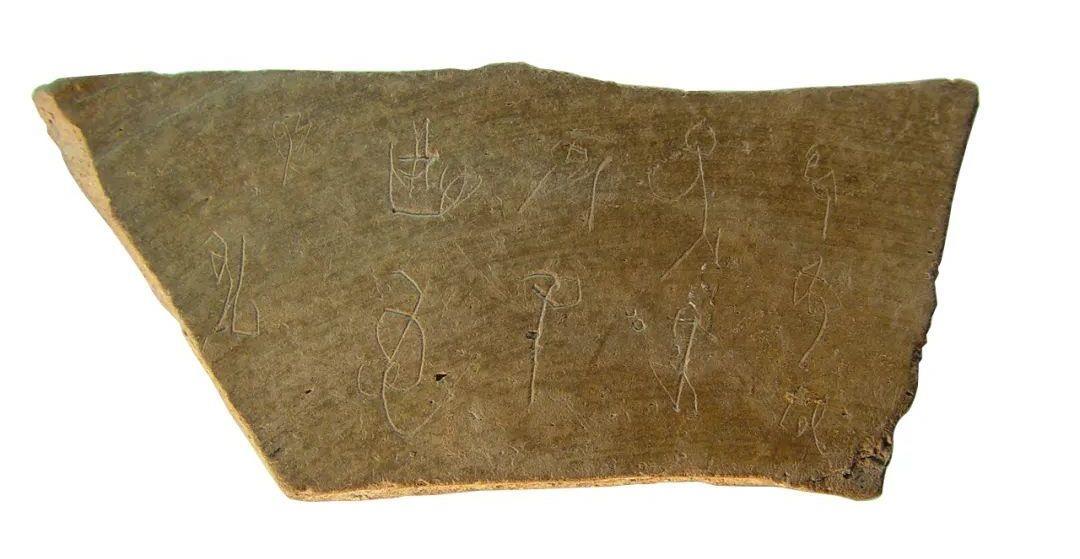

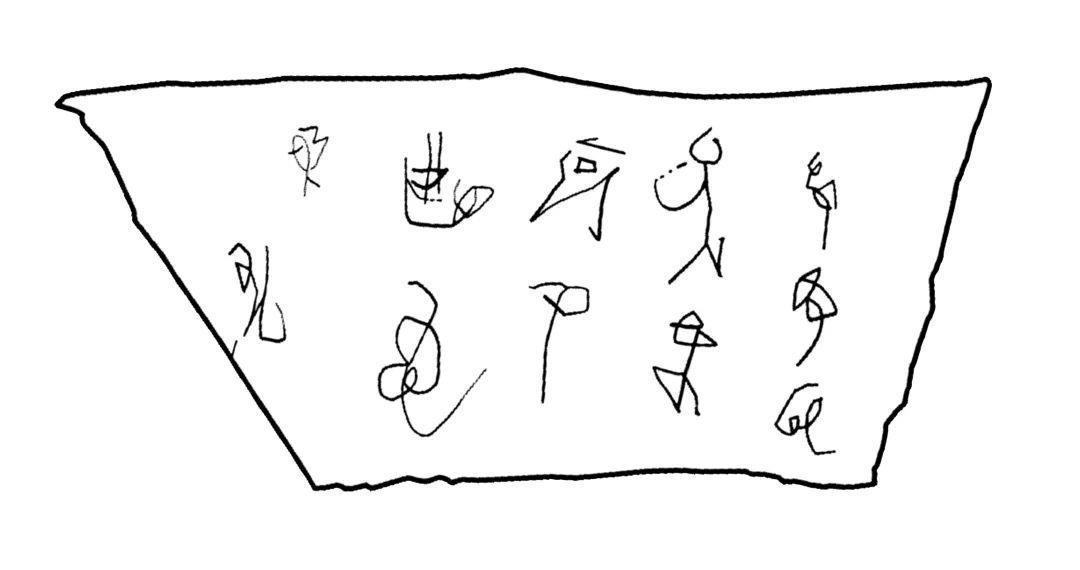

這是一塊上大下小的四邊形陶片

在磨光的一面上

刻有5列11個互不相連的“連筆字”

每個文字的筆畫清晰可見

專家們對它的內容進行了解讀:

①“是一種比較成熟的早期文字”

②“是已被人們淘汰了的古文字”

③根據現有資料還無法判斷它與甲骨文的關系

大概是“一種走入歧途的原始文字”

△丁公陶文拓片

④有幾個是象形文字,可與商代甲骨文比對

如右數第三列第一個字可釋讀為“鬲”(lì)字

第二個字可釋讀為“戊”字

⑤丁公陶文與古彝文有密切關系

很可能是卜辭

你怎么看?

甲骨卜辭(商代)

該卜甲由4塊甲片綴合而成

刻辭內容為卜辭

這件甲骨卜辭于2003年在大辛莊遺址發(fā)現

是自1899年甲骨文發(fā)現以來

首次在商代都城以外地區(qū)發(fā)現的商代卜辭

被稱為甲骨學史上具有界標意義的重大發(fā)現

蛋殼陶高柄杯(龍山文化時期)

這個黑陶高柄杯

相傳為酒器

寬斜沿,柄上、下兩端細

柄中部圓鼓中空,有透雕,覆盤狀足

器壁薄如蛋殼

內外表面烏黑光亮

制作極為精致

對研究史前制陶工藝

中國禮制的起源和發(fā)展有重要意義

彩繪陶馬(漢代)

這對陶馬

2018年于山東菏澤青邱堌堆遺址出土

以紅、白、黑三色為主

通身彩繪

保存較好

這些文物

是古人留下的“文化密碼”

裝著他們對生活的熱愛與好奇

這些跨越千年的記憶

正等待與你相遇

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協(xié)議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協(xié)議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發(fā)表。已經本網協(xié)議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯(lián)系電話:0313-2051987。