部分外籍援華醫生從英國利物浦啟程來華時在船上合影。

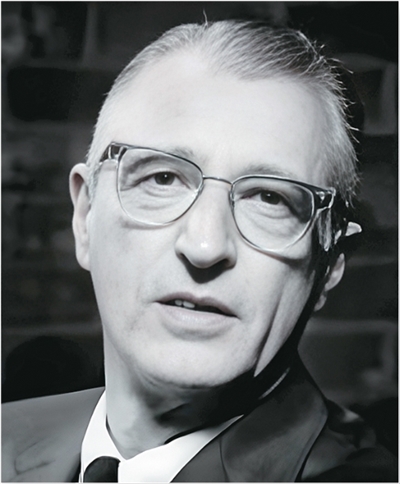

約翰·S·謝偉思

南京安全區國際委員會部分成員在安全區總部門前合影。

詹姆斯·貝特蘭

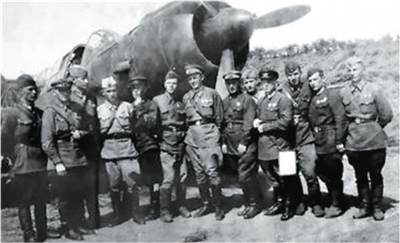

蘇聯援華航空隊部分隊員合影。

(以上圖片均為資料圖片)

美中航空遺產基金會副主席金坎農(左)及其丈夫身著飛虎隊制服參觀中美友好主題圖片展。

周煥新攝(新華社發)

戰斗在中國上空的蘇聯援華航空隊、冒險開辟駝峰航線的美國“飛虎隊”、救死扶傷的加拿大醫生白求恩、第一個隨八路軍轉戰華北前線的美國記者史沫特萊……抗戰烽火中,一批批國際友人不遠萬里奔赴中國,奮戰在世界反法西斯戰爭的東方主戰場。

歷史的硝煙早已散去,但精神的豐碑永不褪色。那些跨越山海的情誼,那些為正義挺身而出的身影,從未被歲月遺忘,將永遠留在中國人民的心中。在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際,本報推出特別報道,回溯那些熾熱的“中國情緣”,重溫那段風雨同舟的崢嶸歲月。在歷史昭示的深刻啟示中,愿人類繼續攜手同行,讓和平的薪火代代相傳,讓人類命運共同體的理念照亮前路。

國際援華醫療隊

跨越國界的醫者仁心

前線環境艱苦,藥品和器械奇缺。但困難的條件,沒有動搖援華醫生們的決心。在他們的傾力救治下,數萬中國戰士重返戰場

1939年,貴陽圖云關。竹子搭起簡易手術臺,簡陋的病房連成一片。在這里,一支來自波蘭、德國、奧地利、羅馬尼亞、保加利亞、捷克、匈牙利、蘇聯等國的援華醫療隊,開始了他們與中國軍民共同抗擊法西斯的征程。

彼時,圖云關是中國紅十字會救護總隊的駐地。國際援外醫生被編入總隊,許多援華醫生還辦理了進出皖、浙、閩、贛、粵、湘、鄂、滇、黔等地的工作護照,奔赴各地抗日前線,開展救護工作。

前線環境艱苦,藥品和器械奇缺。但困難的條件,沒有動搖援華醫生們的決心。

羅馬尼亞醫生柯讓道用石灰和硫黃調制涂劑,治愈了大量疥瘡患者;奧地利醫生嚴斐德就地取材,用竹子、木料制成藥品架、手術臺;德國化驗員孟威廉在缺乏自來水和器皿的情況下,自制器材開展化驗工作;奧地利醫生富華德深入軍營,介紹霍亂、傷寒和天花疫苗,舉辦衛生講習班,培訓急救人員;當日軍發動“細菌戰”時,奧地利醫生肯德義無反顧地沖向疫區……在他們的傾力救治下,數萬中國戰士重返戰場。

他們被中國軍民稱為“白求恩式的大夫”。軍民感念其付出,想提供犒勞與特殊優待,卻都被他們一一婉拒。他們堅持住茅草屋、睡木板床,與中國人民同甘共苦。

有的援華醫生把生命永遠留在了中國。1942年,日軍對華開展“細菌戰”期間,救護總隊緊急派出先遣隊,到浙江寧波摸底鼠疫情況。英國女醫生高田宜在感冒的情況下,出發前匆匆打了防疫針,引起不良反應,不幸殉職。在防疫工作中,柯讓道不幸染上回歸熱,1943年殉職于云南昆明;羅馬尼亞護士柯芝蘭因感染傷寒,倒在了云南建水前線;奧地利醫生王道因積勞成疾,在重慶犧牲……

“我們繞過大半個地球來到這個陌生的國家,就是為了到前線參加反法西斯戰斗”,他們這樣說。

抗戰時期,這支國際援華醫療隊雪中送炭,以仁心跨越國界,用生命踐行信念。這段閃耀國際主義精神的歲月,將永遠被中國人民銘記。

(本報記者 林子涵編輯整理)

約翰·S·謝偉思

美國外交界的“中國通”

作為美國政府與中國共產黨的首次官方接觸的美軍觀察組成員,約翰·S·謝偉思和同事們關于延安的報告,客觀記錄了抗日根據地的政治、經濟、軍事情況,認為“這里有一種生機勃勃的氣象和力量”

“這些人到底是怎樣的中國人?”1944年7月,延安抗日根據地來了一群對中國共產黨充滿好奇的美國人。他們是中印緬戰區美軍司令部派來的美軍觀察組,這是美國政府與中國共產黨的首次官方接觸。

觀察組中,有一位成員與中國結緣已久——他是約翰·S·謝偉思。1909年,謝偉思出生在成都的一個美國傳教士家庭,并在成都和重慶度過童年。在美國讀完大學后,謝偉思通過了外交官考試,又一次踏上了中國的土地。1941年,他從上海調任到重慶的美國駐華大使館,負責起草報告。為了讓美國政府了解中國的真實情況,他四處奔走,向新聞記者打聽戰情,也向中國共產黨、國民黨和無黨派人士了解情況,漸漸成了美國外交界的“中國通”。

來到延安后,謝偉思曾提醒自己“要保持清醒頭腦,不要被感情所支配”,不要急于寫報告。沒想到,僅僅6天后,他就寫出了一篇描述延安的通訊。他說,全組人都有相同的感覺,“他們來到了一個不同的國家,碰到了不同的人。不容否認,精神氣質和氣氛都有變化”。

在延安期間,謝偉思多次與毛澤東、周恩來等中共領導人會談,了解中國共產黨關于抗日作戰、對美態度以及戰后開展工業化、提升人民生活水平的政策。觀察組在延安的報告客觀記錄了抗日根據地的政治、經濟、軍事情況。許多成員被中國共產黨打動,認為“這里有一種生機勃勃的氣象和力量”。

1945年3月,謝偉思再次訪問延安,與出席中共七大的中共領導人廣泛接觸,最終得出結論:“他們是由精力充沛、成熟和講求實效的人們組成的一個統一集體,這些人忘我地獻身于崇高的原則,并且有杰出才干和堅毅的領導素質。”

憑借多年的旅華經歷和多次考察、訪談,謝偉思對中國國情有獨立的見解,對戰后中美關系的發展也有理性、客觀的認知。他向美國政府提出了一些明確、中肯的政策建議。

1971年,謝偉思夫婦應邀訪華,見到了許多老朋友。1998年,他在接受中國學者采訪時深情地說:“我出生在中國。我把中國當成第二故鄉。我愛中國和中國人民。我衷心祝愿中國人民幸福、他們的國家繁榮昌盛。”

(本報記者 李嘉寶編輯整理)

南京安全區國際委員會

保護難民,“我的使命”

作為南京安全區國際委員會在華展開救援工作的一個縮影,明妮·魏特琳管理的金陵女子文理學院,在南京大屠殺前后接納了1萬多名婦女和兒童,成為這場黑暗風暴中一座艱難佇立的避難所

1937年12月13日,南京陷落。一場噩夢般的浩劫,向南京撲來。

在震驚中外的南京大屠殺中,位于南京安全區內的金陵女子文理學院,成為這場黑暗風暴中一座艱難佇立的避難所。

時任金陵女子文理學院教導主任、美國人明妮·魏特琳自12月14日起,幾乎全天守衛在學校的大門口,阻止日本兵進入,同時維持校門口的秩序,讓符合條件的人進入校園避難。

在12月19日的日記中,她記錄下令人膽戰心驚的一幕:“在樓上的538房間里,我看見一個家伙(日本士兵)站在門口,另一個(日本士兵)正在強奸一名姑娘。我的出現和我手上那封日本大使館的信,使他們慌忙逃走。”

在南京大屠殺前后,魏特琳管理的金陵女子文理學院主要接收婦女和兒童,最初預估接納2000多人,最后實際接納了1萬多人。魏特琳在南京竭力奔忙的身影,也是南京安全區國際委員會在華展開救援工作的一個縮影。

南京淪陷前夕,來自美、德等國的數十名外籍人士主動留守,成立南京安全區國際委員會,由德國人約翰·拉貝任主席。南京淪陷后,委員會開展了多項救援工作:設立難民收容所,加上安全區范圍內的受助者,累計收容難民達數十萬之眾;給難民發放給養及衣服;對青少年開展義務教育;救濟受傷的中國軍隊士兵以及在日軍暴行中負傷的平民;抗議日軍燒、殺、搶、淫的暴行等。

南京安全區國際委員會成員貝德士的書信與報告、費吳生的日記、約翰·馬吉拍攝的照片、魏特琳的日記手稿等歷史實物,成為揭露日本在南京暴行的一手資料,也成為如今全世界了解當年歷史真相的重要窗口。

如今,在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館史料陳列廳內,一座張開雙臂的魏特琳銅像,無言矗立。她的身后是驚恐萬狀的中國婦女和兒童,和時任南京安全區國際委員會主席約翰·拉貝的評價:“魏特琳就像抱窩的老母雞帶著小雞那樣保護著她們(難民)!”

在中華民族的危難時刻,以約翰·拉貝、魏特琳為代表的國際友人向中國民眾伸出的援手,永載史冊。

(本報記者 高 喬編輯整理)

詹姆斯·貝特蘭

遍訪華北戰線的英國記者

英國記者詹姆斯·貝特蘭出版的《中國的危機:西安事變真相》一書,讓國際社會得以了解中國共產黨力主和平解決事變、推動抗日民族統一戰線形成的擔當

1936年,英國記者詹姆斯·貝特蘭以訪學者身份來到中國,成為中國抗戰的重要見證者。

這一年,西安事變爆發。貝特蘭當時在西安,他搜集了大量一手資料,這些珍貴素材,成為他后來還原歷史真相的關鍵依據。1937年,他在英國出版《中國的危機:西安事變真相》,書中客觀公正地展現了西安事變的真實過程,呈現了中國共產黨力主和平解決事變、推動抗日民族統一戰線形成的擔當。這本由外國人撰寫的西安事變專著,讓國際社會得以了解事變背后的真相。

1937年七七事變后,抗日戰爭全面爆發。同年10月,貝特蘭受到毛澤東的邀請訪問延安。在延安的三周時間里,他多次采訪毛澤東,深入考察當地的革命實踐。

離開延安后,貝特蘭跟隨八路軍前往山西等地,遍訪華北抗日戰線。在前線,他遇到了一件令他印象深刻的事:當時日本方面發布報道,聲稱“在山西榆次附近伏擊了共產黨一支7000多人的隊伍,取得大勝”。貝特蘭對這則消息充滿疑惑,于是立刻向一位八路軍年輕軍官求證。軍官聽完后笑著回應:“整個前線幾乎沒有在一個地方集中過超1000人的部隊。”他解釋道,八路軍作戰部隊通常以排為單位活動,而山西前線的地形——綿延山脈間的小山丘、縱橫交錯的山谷與冰封小河,恰好讓日軍引以為傲的機械化裝備無法發揮作用。

在華北前線的這段時間,貝特蘭親身感受到八路軍“不拿群眾一針一線”的鐵律,以及軍民之間緊密合作的融洽關系。他看到八路軍不僅積極動員、組織民眾,還教會百姓參與抗日的方法,讓原本缺乏斗爭經驗的農民,在打擊敵人時變得更有膽量、更有策略。同時,他也見證了八路軍在裝備處于劣勢的情況下,依然主動出擊、抗擊擁有優良技術裝備的日軍。正如一位八路軍軍官對他所說:“如果你知道怎樣對付日寇的話,那么日寇就沒有什么可怕的。”

此后,貝特蘭將自己在華北抗日戰場的所見所聞整理成報道,令國際社會對中國華北抗日戰場有了更加鮮活的了解。在中國革命處于困難階段時,他和中國人民站在一起,將中國共產黨抗日民族統一戰線的主張傳遞給世界。

(本報記者 王慧瓊編輯整理)

(資料來源于浙江工業大學馬克思主義學院教授楊菁撰寫的《無問西東:抗戰時期的外國友人》一書,感謝楊菁提供大力支持)

蘇聯援華航空隊

戰火淬煉、鮮血凝結的友誼

從1937年到1941年,蘇聯先后派遣數千名飛行員、機械師、工程師等航空人員來華參戰。其中,有200余名飛行員犧牲在抗日戰場上

1938年2月23日,漢口機場,寒風刺骨。蘇聯援華航空隊轟炸機大隊長費奧多爾·彼得羅維奇·波雷寧,率領28架轟炸機騰空而起,直撲臺北松山機場的日軍飛機。該機場當時被日軍占領,成為重要的空中基地。

這次突襲,是中國軍隊首次遠征打擊敵方戰略目標。“我一直在等待這個機會。”多年后,波雷寧在回憶錄中寫道,“我深知中國人民所承受的苦難。”

任務十分危險。飛行員必須在5500米高空長時間飛行,忍受缺氧與嚴寒。氧氣面罩結冰,手指凍僵,但他們緊握操縱桿,堅定前行。

突襲成功!28架轟炸機準確投下炸彈。多架日軍戰機被炸毀,機庫、油罐、跑道嚴重損毀。當蘇聯飛行員駕機安全降落時,機場附近的中國軍民爭相上前與蘇聯飛行員擁抱。

這只是蘇聯援華航空隊在中國戰場英勇奮戰的一個縮影。從1937年到1941年,蘇聯先后派遣數千名飛行員、機械師、工程師等航空人員來華參戰。他們在蘭州、南昌、武漢等地設立空軍訓練基地和航空學校。

在南京、南昌、武漢等地,蘇聯飛行員與中國空軍并肩作戰,用生命保衛中國人民。在完成一次轟炸任務后,蘇聯飛行員庫里申科在返航途中遭敵方攔截,他中彈負傷,所駕轟炸機一側發動機被擊中。為保護戰機和地面民眾,他放棄跳傘,選擇江上迫降。兩名戰友游上了岸,負傷的他被江水卷走,壯烈犧牲。

中國軍民沉痛緬懷逝去的英雄。在一名蘇聯飛行員記錄的一場戰友葬禮中,中國軍民根據當地風俗,為犧牲的蘇聯飛行員整夜守靈,第二天還在城內組織追悼會,人們紛紛高呼“中蘇友誼萬歲”的口號。

蘇聯援華航空隊在華期間創造了斐然戰績,其中,有200余名飛行員犧牲在抗日戰場上。在那段烽火連天的歲月里,中蘇兩國人民并肩作戰,用鮮血凝結成一段跨越國界、穿越時空的深厚情誼。

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。