在三江源國家公園唐北區(qū)域,每年6月中旬到7月上旬,都是藏羚羊產仔的高峰期。多年來,西藏加大了對藏羚羊的保護,種群數(shù)量明顯增長。讓我們穿越千里,來到三江源國家公園唐北區(qū)域,共同探秘科技如何守護這片凈土,書寫人與自然和諧共生的答卷。

總臺記者 盧柯宇:這里是三江源國家公園唐北區(qū)域,這片遼闊壯美的土地,正是我身邊的藏羚羊的棲息地,也是青藏高原第二大藏羚羊產仔地。每年這個時節(jié),都是它們?yōu)榉毖芎蟠邸⑦M行遷徙的關鍵時刻。

像這樣剛出生的小羊僅有3公斤重,50厘米的嬌小身軀卻要直面生死挑戰(zhàn)。它必須在10分鐘左右站立,48小時左右硬化蹄部,3天內以40公里時速奔跑,才能跟上母羊的步伐,參與遷徙。

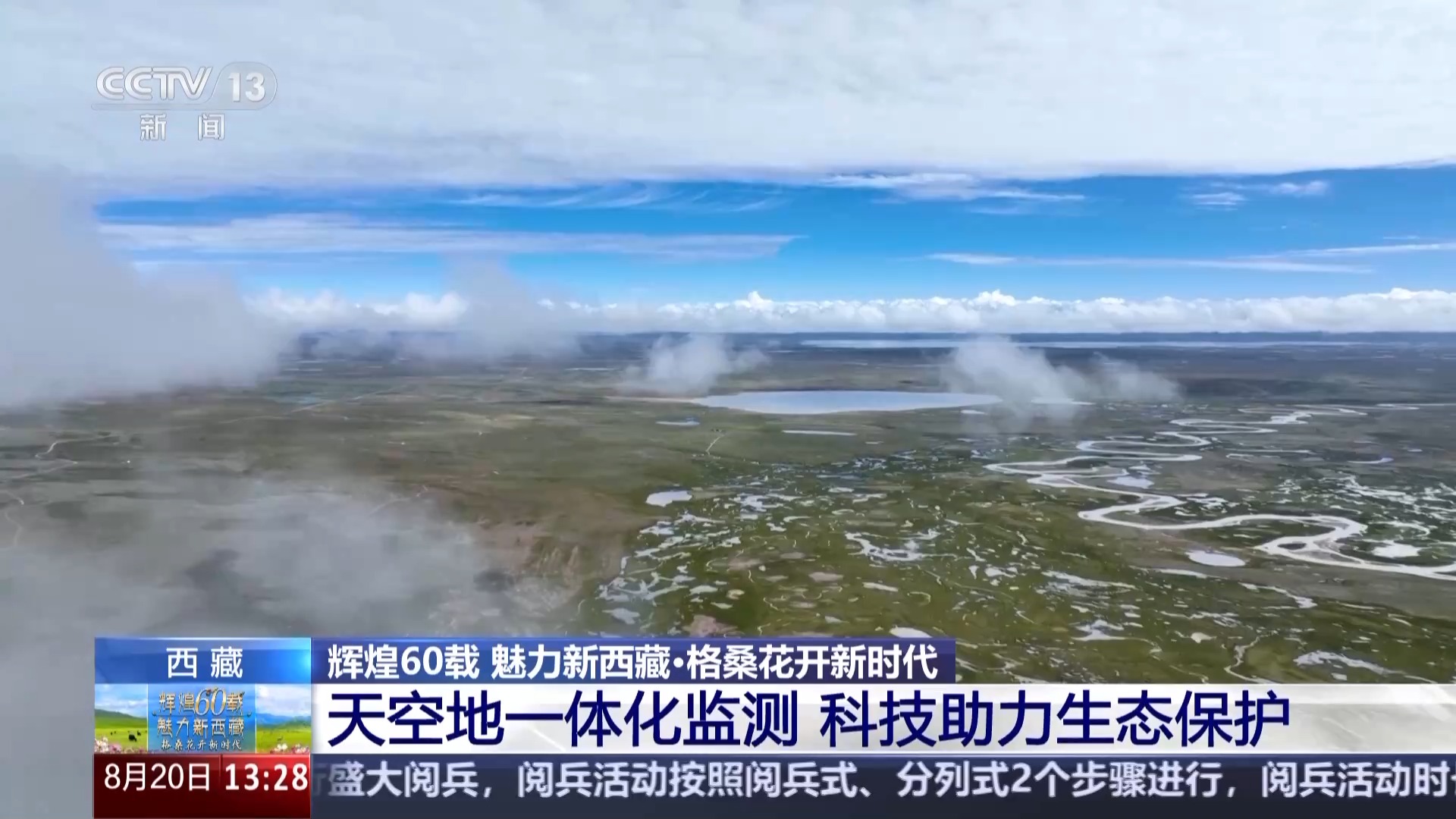

我們如何在盡可能不打擾它們的情況下,守護好這些高原精靈和它們的家園呢?答案,就藏在這片天空與大地之間。請跟隨我們一起探秘“天空地一體化”監(jiān)測平臺如何賦能國家公園,開啟生態(tài)保護新篇章。

西藏,是中國藏羚羊的主要棲息地,種群數(shù)量超過30萬只,而三江源國家公園唐北區(qū)域,則是8萬到10萬只藏羚羊的家園,也是它們東部遷徙產仔的重要通道。過去,監(jiān)測藏羚羊主要依賴工作人員在野外用望遠鏡現(xiàn)場觀察,效率和準確性都受限。如今,“天空地一體化”監(jiān)測平臺徹底改變了這一局面,天上的衛(wèi)星負責大范圍掃描,突破以往視野局限;空中的無人機承擔靈活測繪,捕捉更精準的種群動態(tài);地面的基站則專注長期值守,實現(xiàn)監(jiān)測數(shù)據(jù)的實時回傳。14個天空地一體化監(jiān)測點日夜運轉,守護著高原野生動物和它們的家園。

科技為藏北高原裝上“千里眼”,世代生活在這里的牧民,也見證和守護著生態(tài)的改變。

過去,像珠加這樣的當?shù)鼐用褚苑拍翞樯S著國家公園的建設,他們成為生態(tài)守護的重要力量,每人每年多了至少1.2萬元的勞動報酬及相關績效獎勵。野牦牛、藏野驢成了他們巡護路上的“老熟人”,這般和諧共生的圖景,正化作實實在在的生態(tài)成效。

截至目前,三江源國家公園唐北區(qū)域共保護恢復河湖植被6000多畝,3萬多畝退化草原重披綠裝,近1萬畝濕地重煥生機,近2萬畝沙化土地也逐步恢復。

野生動物種群數(shù)量穩(wěn)步上升,從曾經(jīng)的稀少蹤跡到如今的頻頻現(xiàn)身,雪雞、兔猻、雪豹、白唇鹿、藏羚羊活動的畫面都被記錄下來,成了一部珍貴的珍稀瀕危保護物種“視頻名錄”。

曾經(jīng)退化的草場已披上綠裝,藏羚羊踏著晨露悠然飲水,牧民巡護的身影與雪山霞光相映成畫。未來,這里將繼續(xù)以綠為墨、以水為韻,書寫人與自然和諧共生的“中國答卷”。

1.本網(wǎng)(張家口新聞網(wǎng))稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網(wǎng)”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據(jù)協(xié)議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網(wǎng)絡版權均屬張家口新聞網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人 未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權的媒體、網(wǎng)站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責任。

2.本網(wǎng)其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯(lián)系電話:0313-2051987。