眼下正值暑期,各地依托非遺場館和資源,開展內容豐富的傳統文化體驗、普及活動,讓人們在沉浸式體驗中近距離感受非遺文化魅力。

在中國非物質文化遺產館內,發源自隋唐的西安鼓樂以它典雅、古樸的演奏吸引了孩子們前來觀看。演出結束后專家還向大家普及了中國音樂獨有的傳統“俗字譜”記譜方式和特色樂器。

西安鼓樂博物館館長 張昭:這次我們帶來了西安古樂經典曲目,比如《出鼓》《步步姣》《青天歌》等。現在它不僅僅是一種音樂形式,更是一種文化符號,它代表著我們一代代中國人的氣節和精神。

學生家長:就感覺真的回到了盛世長安,所以小朋友一直回頭看,然后覺得好好呀,眼睛都發光。我覺得這種感覺太好了。

暑假期間中國非物質文化遺產館,推出“遇見非遺”社教系列活動,古琴、昆曲、皮影戲等7項特色非遺項目以講解、展演及互動體驗的形式向前來參觀的學生們普及。截至目前共舉辦36場展演活動,累計5400多人參與其中。

這個暑假,在浙江省非物質文化遺產館的非遺互動體驗區,孩子們系著圍裙,專注地跟著非遺傳承人學習靛青白花印染技藝。由于捆扎的松緊不同,每一塊扎染作品都是獨一份的藝術品。

體驗學生 朱子昂:以前我覺得這種非遺很難,現在覺得用生活中的一些物品就能做了。

今年暑期以來,浙江省非遺館已舉辦“宮廷畫師養成記——故宮博物院古書畫臨摹復制技藝展”等17場非遺展覽、展演及互動體驗服務。

浙江省非物質文化遺產館館長 郭藝:我們希望能讓更多的年輕人、青少年,走近非遺、了解非遺,熱愛上我們的傳統文化,成為我們新時代的傳播者和弘揚者。

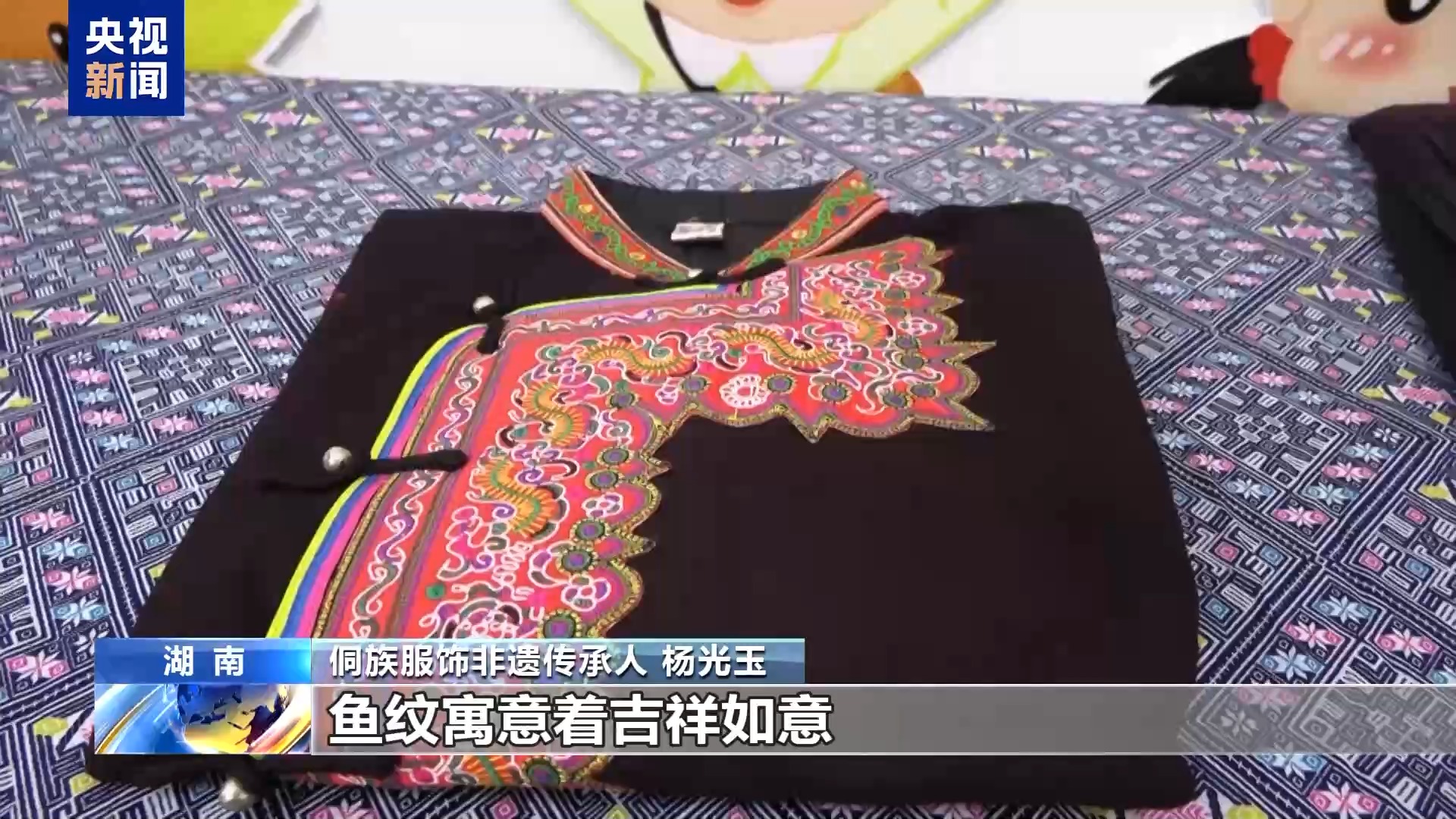

暑假期間,湖南懷化市通道侗族自治縣通過開設公益課堂,將本地非遺項目帶到孩子們身邊。在公益課上侗族服飾傳承人向學生們系統介紹了侗族服飾文化,闡釋不同紋樣圖案的象征意義。學生們不僅直觀感受到侗族精湛的紡織工藝,更深刻理解了服飾中蘊含的民族文化。

侗族服飾非遺傳承人 楊光玉:我們這些侗錦上的每一個圖案都像是一個故事,蝴蝶紋象征著侗族的圖騰崇拜,魚紋寓意著吉祥如意,而復雜的幾何圖案則展現了我們侗家人對自然和宇宙的獨特理解。

非遺文化公益課堂發起人 楊春艷:我們已經開展了六期非遺文化課堂,內容涵蓋侗族服飾、蘆笙、侗族琵琶彈唱等非遺項目,每一場的氣氛都很好。

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。