來源: 河北廣播電視臺冀時客戶端

冀時客戶端報道 滄州黃驊市東臨渤海,鹽堿地面積達117萬畝。近年來,在一批批科技人員助力下,這里的鹽堿地開發利用率不斷攀升,土地和農作物實現了“雙向奔赴”。曾經的鹽堿荒地,如今正孕育著豐收的新希望。系列融媒體報道《麥浪里的河北》第三篇,一起去看黃驊鹽堿地長出了好麥子。

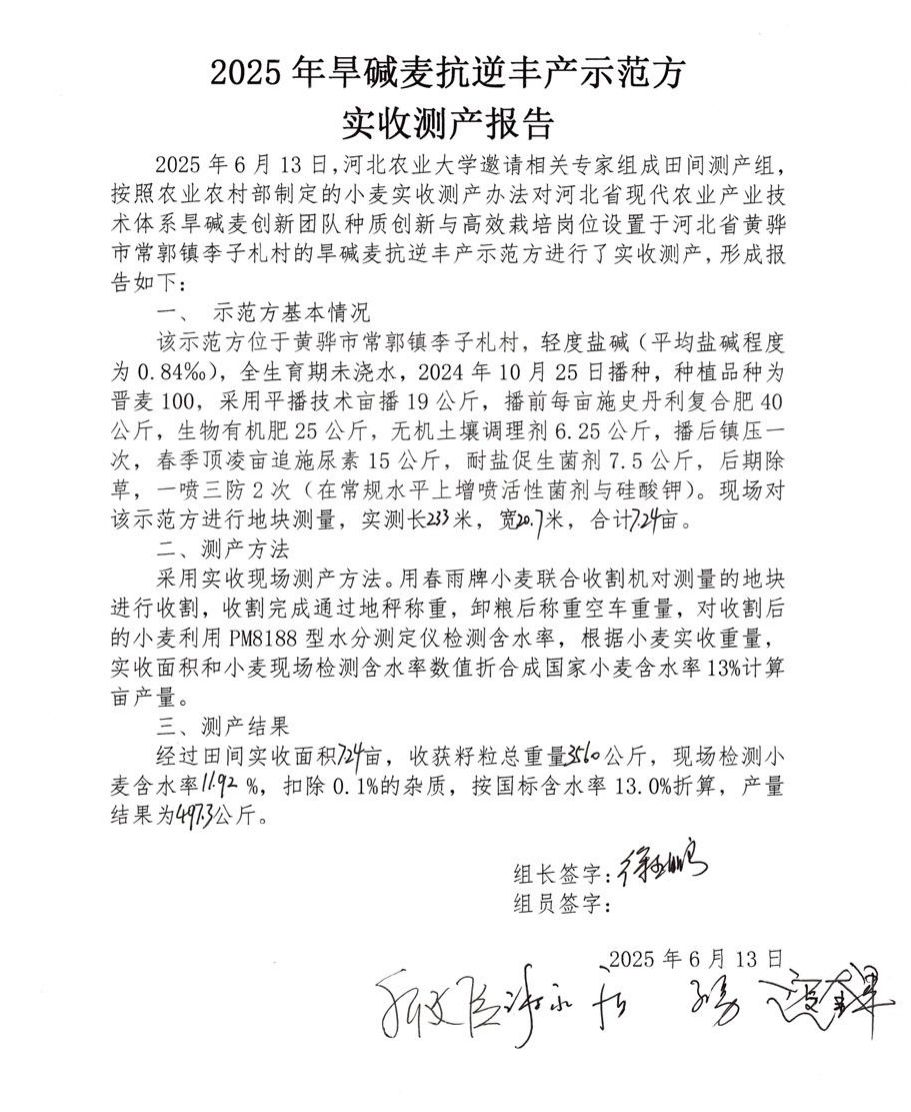

6月13日上午,黃驊市友和合作社負責人張志清的4000畝旱堿麥迎來重要的測產時刻。

和他一起在地里忙活的,還有一群來自河北農業大學的師生們。這一天,張志清感覺比過年還熱鬧,“我特別享受,你看我一普通農民,我身邊站的全是大專家,哈哈。”

張志清(左)和河北農業大學教授劉冬成(右)在麥收現場

經過專家組測定,示范地最高畝產達497.3公斤。河北農業大學教授劉冬成激動地說:“去年我們河北省黃驊地區產量就在500斤左右,今年氣候條件好,再加上各種技術,能夠到高產的能達到近1000斤,就等于整個翻了一番。”這一優異產量表現,標志著鹽堿地小麥產能得到了有效提升,為旱堿麥產業提質增效和鹽堿地綜合利用提供了堅實的科技支撐。

為什么專家教授們都愿意幫一名農民種地?

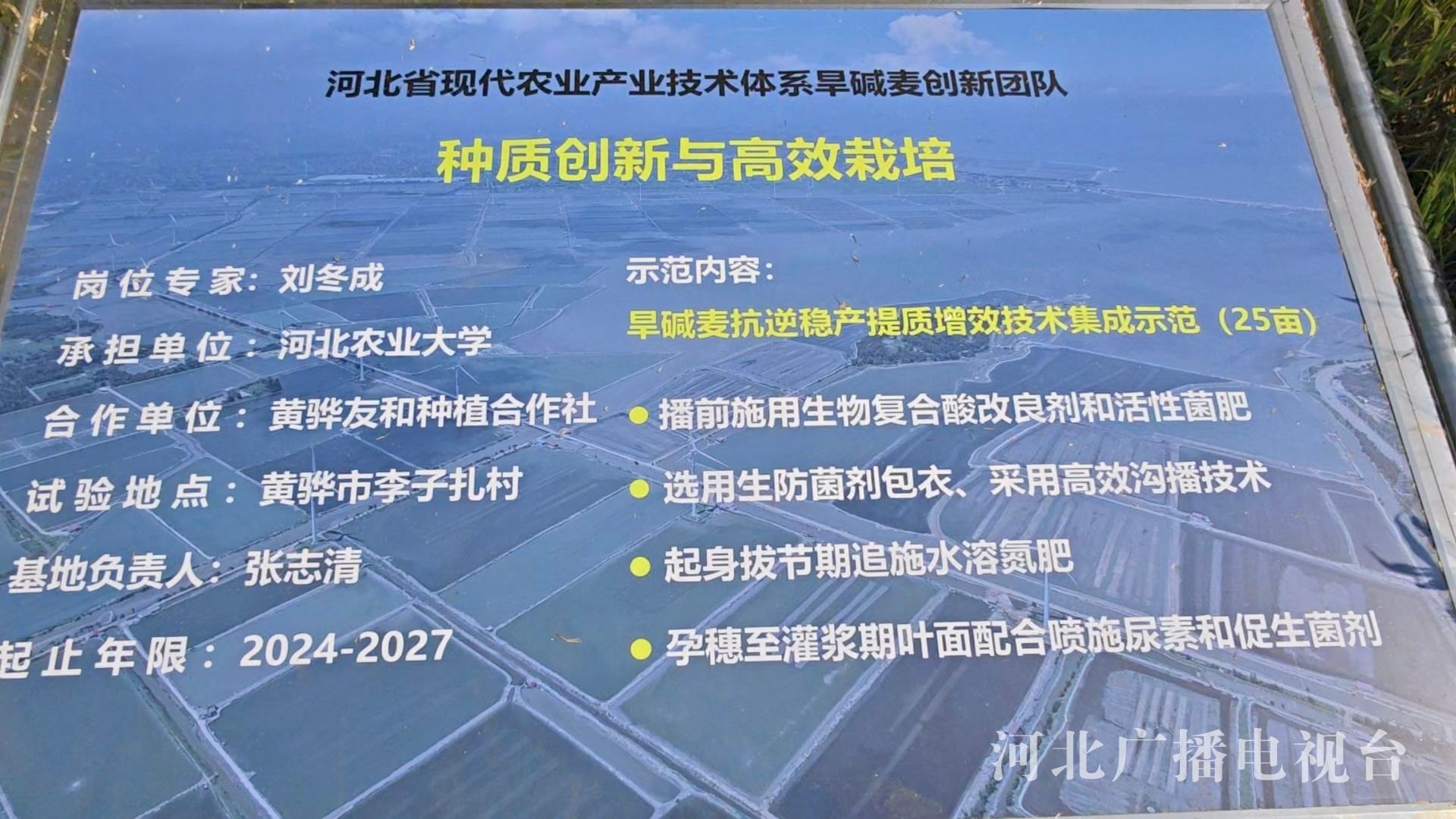

河北農業大學教授劉冬成說,他與張志清相見恨晚。2024年,劉冬成帶領的河北省現代農業產業技術體系旱堿麥創新團隊,需要找幾畝地做旱堿麥抗逆穩產提質增效技術實驗,張志清非常爽快地拿出了7畝地,任憑團隊“折騰”。

劉冬成很好奇,為什么一個農民這么有魄力?經過多次接觸才知道,這個憨憨的大個子,嘗到過科技帶給農業的紅利。

時間回到2014年,張志清整村流轉了4000畝地種莊稼,想著船大經風浪。沒想到這些鹽堿“彩云地”,種啥啥不長,即便比別的農戶多下功夫,也沒有效益。摸索了兩年,失敗了兩年。后來他主動找到滄州市農科院的專家“把脈問診”。張志清說:“我們這里的土地鹽堿化程度高,老輩人種麥子,畝產僅有100公斤左右。后來專家圍著合作社的土地轉,給我們做了一些鹽堿地改良的方針、方法,一點點我們順著專家說的做,到2018年、2019年的時候,老百姓認可我們了。”

河北農業大學的學生在測產現場進行記錄

科技興農!有了專家幫扶,張志清的步子邁得越來越快。以前種地靠天吃飯,現在靠科技。斑駁的“彩云地”培育出來的糧種,被周邊甚至外省種植戶瘋狂搶購。張志清種地種出了名堂,村民們看在眼里,大家伙兒心里漸漸明白,鹽堿地要想種好,必須得有技術。

在張志清的地里,各類試驗田的牌子隨處可見

2019年,滄州市農科院在在張志清的合作社舉辦了一屆“農民豐收節”,活動上的一個小插曲,讓張志清感慨至深,“當時好多人讓我上臺說兩句,俺們村一個80多歲老爺子,弄一個紙條掖給我了,我拿著就上去了。80多歲的老頭也沒什么文化,他給我寫的幾句話叫:科技才是生產力,專家才是財神爺!”

張志清成立的合作社

如今,張志清的4000畝地有一半是試驗田,中科院、中國農業大學、河北省農科院、河北農業大學、滄州市農科院等多個科研機構及高校在這里比拼技術、培育抗堿節水高產旱堿麥。

試驗田一角,各家科研機構及高校在張志清地里做實驗

張志清說:“我找人統計過一回,就在我們合作社那個大牌子的水泥路上,咱有這兩個院士、三個長江學者、十來個博士后,三十多個博士、一百四十多個研究生,這么多學霸們都在我們合作社,我心里很踏實。”

糧穩天下安!如今,黃驊的鹽堿地不僅長出了麥子,更孕育出了高產、優質的旱堿麥。種植大戶張志清的夢想正逐步變成現實,“我們想培育一個自己的黃驊旱堿麥,一種高營養價值的小麥,這是我的心病,我每天都會圍著他們的育種地轉一圈兒。名字早給他們起下了,就叫‘黃驊旱堿麥1號’‘2號’。”

記者|河北臺 孫青欣、王凱鵬,滄州臺 吳思妤,黃驊臺 汪丙權

編輯|王悅

責編|安倩

編審|吳曉飛

監制|馮慧杰

終審|邊宇峰

責任編輯:王悅

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。