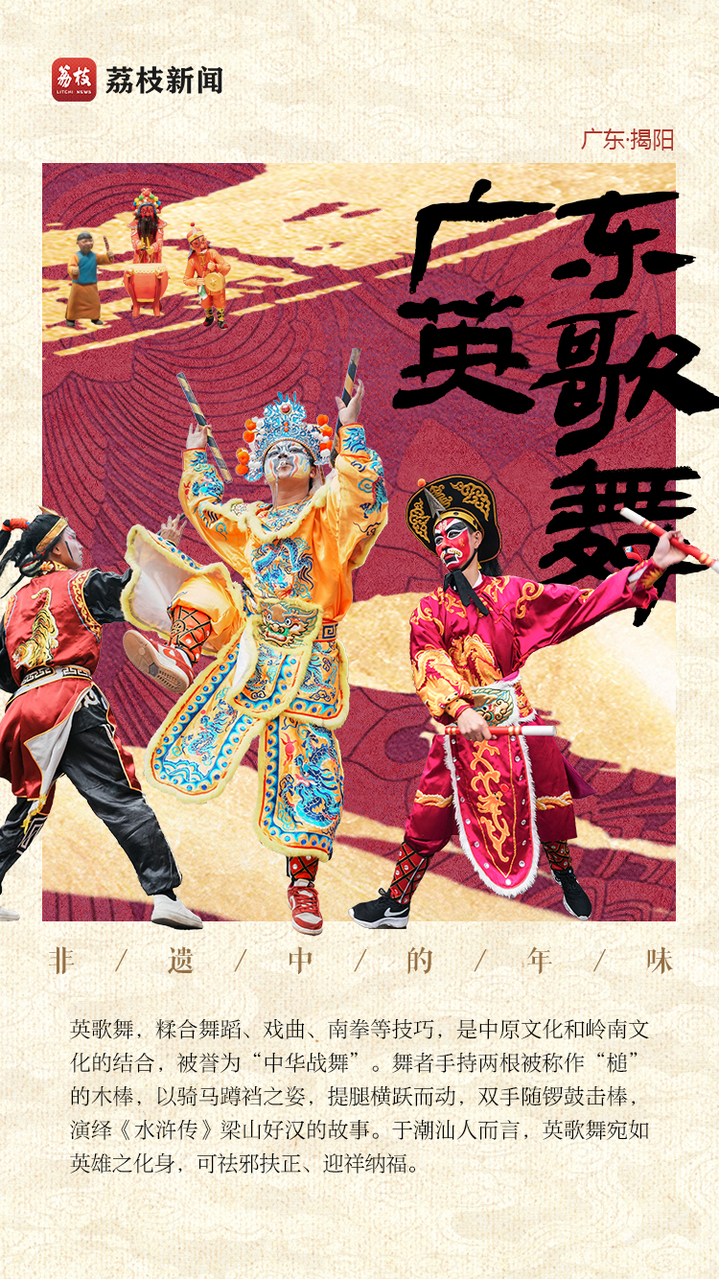

陳揚波:普寧英歌是廣東普寧廣為流傳的一種民間藝術,相傳已有三百多年的歷史。它將舞蹈、南拳套路、戲曲演技巧妙融合,獨具步法、身法、槌法、陣法。每位舞者手持兩根被稱作“槌”的圓形短木棒,以騎馬蹲襠之姿,提腿橫躍而動,雙手隨鑼鼓節奏上下左右擊棒,頭與身亦隨節奏自然搖曳。

普寧英歌以其剛猛奔放之姿,構筑起氣勢磅礴、威武豪邁之景。于潮汕人而言,英歌舞宛如英雄之化身,可祛邪扶正、迎祥納福。每逢重大喜慶之日,英歌鑼鼓響徹城鄉村落,所至之處,熱鬧非凡。

對英歌的喜愛在我家代代相傳,我的爺爺陳才斗曾跟隨廣東省歌舞團,參加了1953年在北京的演出。

小時候,我就癡迷于英歌激昂的節奏和矯健的身姿,別人追星,我就追英歌。我夢想著有一天能成為英歌隊的一員。

兒時每逢大年初一,英歌鼓點響起,我便會滿心歡喜地一路追隨在隊伍之后,縱情吶喊。到了寒暑假,我還會約上小伙伴,一起反復播放著VCD中的動作,時而慢放,時而暫停,接著把掃帚折成兩段,以柄為槌,歡然起舞。但根據家鄉的傳統,我只有成年后才能加入英歌隊伍。

2024年春節,南山英歌隊在英國倫敦演出

2006年,普寧英歌成功入選第一批國家級非物質文化遺產名錄。為了及早培育英歌的新一代力量,國家級代表性傳承人、時任普寧南山英歌隊總教練陳來發組建了“南山少年英歌隊”。

14歲的我終于如愿以償,正式成為了一名英歌舞者。

普寧英歌參演人數眾多,多為雙數,最少八人,至多七十二人,講究迅疾而不紊,動中存靜意。

英歌舞敘述的故事相對固定,取材于《水滸傳》第六十四回,梁山好漢化妝賣藝大鬧大名府,營救盧俊義的橋段,在演出的短短幾分鐘時間內,隊員要完成下山打探、興師出戰、急水渡泊、乘機闖府、救盧出府、英雄會師、歡慶團圓、凱旋歸山等情節。如何演繹出這些梁山好漢的氣概,才是英歌舞者學習的關鍵。

若論英歌舞里彰顯英雄氣概的精髓,當屬“耍槌花”這一動作。“耍槌花”是指舞者手握英歌槌中間部分,用手腕以八字繞動,同時中指、無名指、小指挑槌,使槌花形成立圓后連續轉動,槌花打到哪里,眼睛就望向哪里。唯有如此,才能將槌花“耍出氣勢,耍得像盛開的花朵”。

除非無力站立需被抬離,否則英歌舞者必定竭盡全力直至演出落幕,這不僅是南山英歌隊的要求,更是英歌舞本身蘊含的精神——勇往直前。

近兩年來,隨著普寧英歌的傳承與發展,我在英歌隊也有了新角色:打理南山英歌隊的官方宣傳賬號。

當隊員排隊化妝時,我一邊與直播間觀眾交流,一邊為眾人介紹正在化妝的角色以及英歌舞中的種種情節。我還計劃在官方號直播、發布演出信息并介紹英歌文化。

2024年2月11日,陳來發教練率領廣東普寧南山英歌隊的近20名舞者現身英國倫敦,揭開了當地新春慶典的帷幕,這也是普寧英歌首次出海。

我選擇留在普寧市內,作為一名帶隊者,和南山英歌隊伍正穿梭于街巷,引領其余年輕隊員繼續進行游街演出,為市民驅邪扶正。

舞槌似畫戟,步伐若戰馬。我希望,普寧英歌像隊員們手中舞動的英歌槌一般,盛開出鮮艷的花朵,吸引全國乃至全世界的目光,用行動詮釋“一朝拾起英歌槌,一生便是英歌人”。

贊 5802

相關新聞

廣東普寧英歌舞上春晚!90后傳承人:一朝拾起英歌槌,一生便是英歌人

荔枝新聞

何以中國|【我們都是傳承人】出海體驗首個“非遺版”春節

我蘇客戶端

何以中國|出門山歌進門戲!陳九林與高淳民歌的40多年情緣

荔枝新聞

何以中國|我們的節日·國風說唱上線啦

荔枝新聞

江蘇新時空正午江蘇新聞眼零距離晚間新聞時代問答領航新時代黃金時間—改革政策e解讀政風熱線評新而論新聞360早安江蘇新城市資訊游遍江蘇江蘇體育法治在線江蘇教育新聞

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。