中國日報10月19日電 10月18日,隨著“走向新時代開放融通之路”外眼看中國活動步入尾聲,走訪團奔赴行程的最后一站——位于山西省大同市西郊的云岡石窟,探訪中國石窟藝術寶庫中的瑰寶。

10月18日,“走向新時代開放融通之路”外眼看中國活動走訪團一行探訪云岡石窟。

10月18日,“走向新時代開放融通之路”外眼看中國活動走訪團一行探訪云岡石窟。

秋風卷落葉、日光暖面容,走訪團在這樣舒爽的天氣中探訪石窟藝術,了解千錘萬鑿下的石窟歷史。

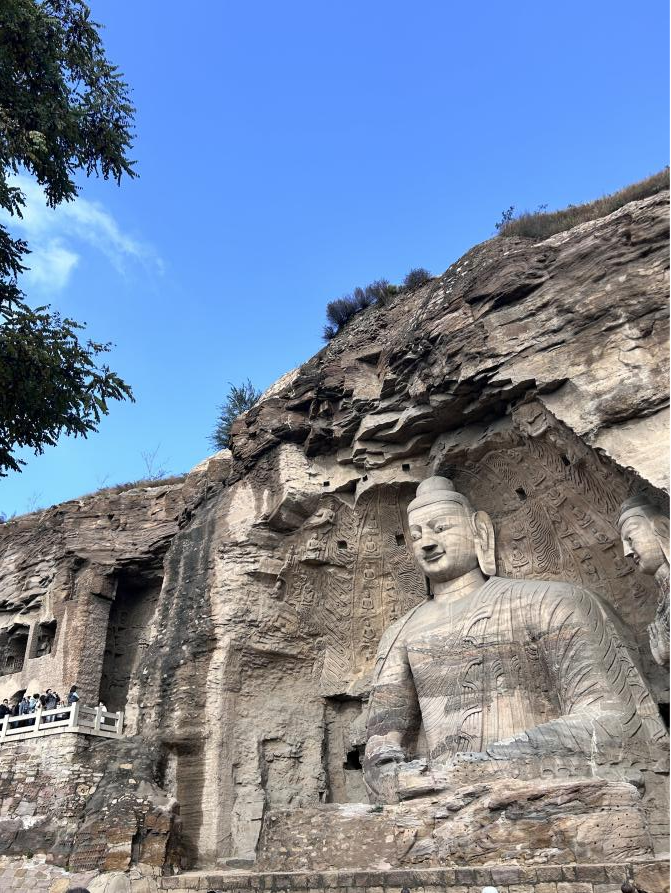

據了解,云岡石窟是佛教東傳中國后第一座由皇家開鑿的大型石窟寺,距今已有1500多年的歷史。石窟融合了印度、中西亞的藝術元素,以及希臘、羅馬的建筑造型和裝飾紋樣、樣貌特征等,反映出與世界各大文明之間的淵源。

石窟依山開鑿,規模恢弘,東西綿延約1公里。現存主要洞窟45個,附屬洞窟209個,雕刻面積達18000余平方米。石窟現有大小造像59000余尊,造像最高為17米,最小為2厘米。

10月18日,“走向新時代開放融通之路”外眼看中國活動走訪團一行探訪云岡石窟。

10月18日,“走向新時代開放融通之路”外眼看中國活動走訪團一行探訪云岡石窟。

這一尊尊造像就像是無聲的藝術杰作,向后人訴說著北魏時期的豪邁與輝煌。在參觀過程中,走訪團成員無不被石窟規模的恢弘和造像的精細所震撼。

10月18日,“走向新時代開放融通之路”外眼看中國活動走訪團一行探訪云岡石窟。

10月18日,“走向新時代開放融通之路”外眼看中國活動走訪團一行探訪云岡石窟。

走進一眼眼洞窟中時,僅用眼睛欣賞已經不滿足,外籍友人們頻頻用手機鏡頭拍攝影像,仿佛要將精美的造像全部記錄下以便慢慢回味。

來自蒙古國的走訪團成員Munkhbat Anu-ujin感嘆道:“云岡石窟的藝術之美令人嘆為觀止。站在這些洞窟前,我被它們的宏偉深深震撼了。這些雕刻而成的壯麗景色不僅是欣賞中國古代雕塑藝術的首選目的地,也是文化愛好者們了解中國豐富歷史和文化的窗口。對于熱愛歷史和藝術的游客來說,云岡石窟是值得一游的。”

此次“走向新時代開放融通之路”外眼看中國活動由國家互聯網信息辦公室網絡傳播局指導,內蒙古自治區互聯網信息辦公室、山西省互聯網信息辦公室和中國日報網共同主辦。

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。