視頻攝制丨田明、王永帥、魏雨

地點:山西省黎城縣上赤峪村

背景:上赤峪村位于黎城縣西北部崇山峻嶺中。抗戰時期,八路軍在村子附近的水窯山上建立了黃崖洞兵工廠,八路軍軍工部也隨之遷移到了上赤峪村。兵工廠月產步槍400多支、炮彈2000余發,被朱德總司令稱贊為“八路軍的掌上明珠”,也被譽為“人民軍工搖籃”。1941年11月,黃崖洞保衛戰爆發,八路軍與敵人激戰8晝夜,以166人傷亡的代價斃傷敵人1000余人,兵工廠也安全轉移。

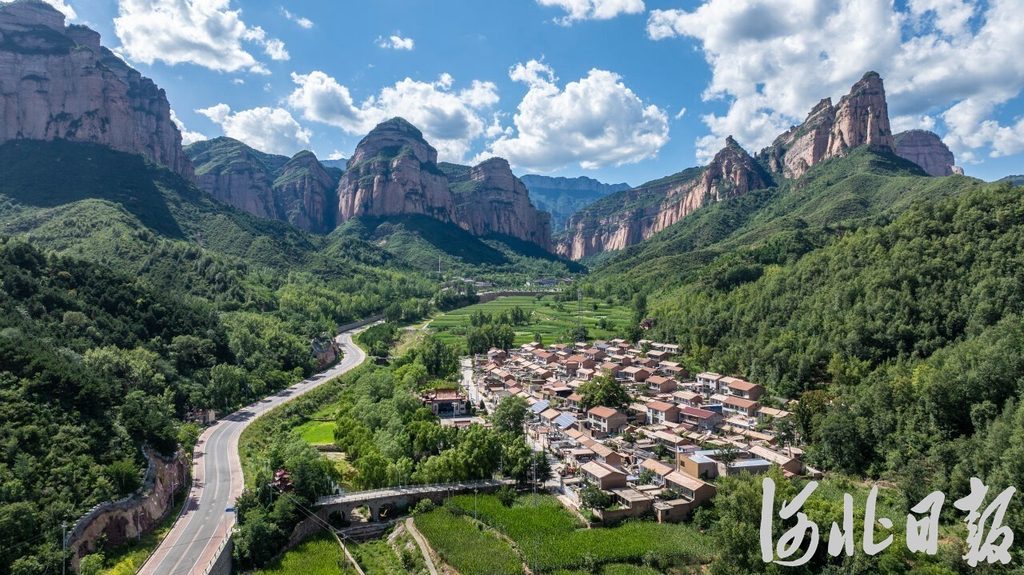

7月29日,記者拍攝的山西省黎城縣上赤峪村。河北日報記者 田明攝

7月30日傍晚,山西省黎城縣。夕陽映紅了水窯山上的黃崖洞巖壁,山下的上赤峪村在余暉籠罩下靜謐如畫。

“我在你家住近兩年,那時我還較小。”79歲的村民趙引弟坐在自家院中,一字一句為記者念著一封保存多年的信。

泛黃的信紙上,字跡已有些模糊,這是多次翻閱留下的痕跡。

這封信寫于2006年,寫信人叫翟煥章。信中所說的“那時”,指的是1939年至1941年八路軍軍工部駐扎在上赤峪村期間。

1939年,黃崖洞兵工廠開始建設。為便于指揮,八路軍軍工部整體遷到上赤峪村。當時,大批軍工部干部職工住到了老百姓家里,其中幾位住在趙引弟的婆婆賈芝蘭家。

“聽我婆婆說,當時她剛結婚不久,把婚房讓了出來。一起住進來的還有兩位勤務員,其中一位就是翟煥章,大家親切地叫他‘小胖’。”趙引弟說。

黃崖洞兵工廠對保障八路軍前線作戰發揮了巨大作用,也引起日軍注意。在多次偷襲未果后,1941年11月,日軍發動了更大規模的攻勢,黃崖洞保衛戰就此打響。

“日軍糾集5000余人,在飛機大炮掩護下,進逼黃崖洞。八路軍總部特務團奉命守衛陣地,掩護兵工廠轉移。八路軍副參謀長左權給部隊下了死命令:必須堅守5天!”黎城縣委黨史研究室副主任楊尚軍說。

八路軍總部特務團浴血奮戰,最終與援軍內外夾攻,日軍潰敗。黃崖洞保衛戰,我軍與5倍之敵激戰八晝夜,斃傷敵人1000余人,取得敵我傷亡6∶1的輝煌戰果。

“村民為保衛黃崖洞兵工廠,也作出巨大貢獻和犧牲。”楊尚軍說,上赤峪村家家戶戶都是軍工職工的好房東。日軍侵擾時,村民們自發站崗放哨,掩護職工。兵工廠運輸有困難,鄉親們翻山越嶺把原材料送進工廠,再肩扛手提將槍炮和彈藥送到一線,成為太行山上的“鋼鐵運輸隊”。

黃崖洞保衛戰后,八路軍軍工部撤出上赤峪村。臨行前,賈芝蘭把親手做的一雙布鞋塞給“小胖”翟煥章。

時移世易。2006年,翟煥章重返上赤峪村,尋訪老房東賈芝蘭一家。“見到鄉親們時,他很激動,走后不久,就寄來了這封飽含深情的信。”趙引弟回憶。

“現在你們村真是變化太大了。柏油馬路,又修了很多新房子。只要大家跟著共產黨好好搞建設,以后的日子會更好!”翟煥章在信中寫道。

今天的上赤峪村,被一條東西向水泥路一分為二。路北,村民們的大瓦房或者二層小樓緊湊排列;路南,活動廣場、籃球場、戲迷大舞臺一字排開。

村外,太行一號旅游公路蜿蜒伸展,通向黃崖洞旅游景區。上赤峪村村民就在路旁開起了農家樂。

綠豆涼粉、大燴菜、爐面、柿餅……賈芝蘭的孫媳婦王方平經營的農家樂菜單上,各種當地美食應有盡有。“眼下是旅游旺季,外地游客多。他們很喜歡這種地道的農家風味。”王方平說。

農家樂的紅石板墻上,上赤峪村的光榮歷史和黃崖洞保衛戰的故事被繪成了連環畫。“這些生動的繪畫,既是我們的旅游招牌,也提醒我們英雄的事跡不能忘。”2021年,王方平當選上赤峪村婦女主任,村干部和八路軍房東后輩的雙重身份時刻提醒她要把紅色精神傳下去。

隨著黃崖洞旅游熱度持續攀升,上赤峪村的農家樂也越辦越紅火,有的已發展成集餐飲、住宿、娛樂為一體的綜合性民宿,年收入可達百萬元。

在上赤峪村,除了開農家樂,還有幾十名村民在黃崖洞景區和附近的壺山溫泉工作。這個200多人的小村莊,幾乎人人吃上了旅游飯,不愁沒有工作干。“終于過上了在家門口掙錢的好日子。”王方平說。

今年,村里的旅游發展有了新規劃。村東的村委會舊址上,原來的四合院將改建為紅色旅游綜合體,打造一個集住宿、參觀研學、青少年教育于一體的新空間。老四合院的北房計劃改造成小型博物館,展示上赤峪村的紅色歷史。

“屆時會把翟煥章這封來信陳列于展廳中。”王方平說,它既是對當年八路軍將士浴血戰斗的永久銘記,也是對后人傳承紅色精神的有力鞭策。(河北日報記者 魏雨)

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。