水利,是關乎國計民生的千秋大業。從“新中國第一壩”佛子嶺水庫,到“高峽出平湖”的三峽工程,再到“伶仃洋上的奇跡”港珠澳大橋……一代代水利人,從被譽為“中國水利高層次人才培養搖籃”的河海大學走出,用接續不息的努力,成就了一個個舉世矚目的大國工程。

篳路藍縷,以啟山林;起于涓微,匯成河海。莘莘學子勇立創新潮頭,用赤子匠心書寫著“水利報國”的青春華章。

— 汪胡楨 —

“新中國第一壩”佛子嶺水庫之“父”

新中國成立初期,1950年7月淮河流域發生特大洪澇災害,河南、安徽兩省1300多萬人受災,4000多萬畝土地被淹。10月,中央人民政府頒布《關于治理淮河的決定》,新中國水利建設事業的第一個大工程由此啟幕,汪胡楨擔綱治淮委員會工程部部長。

治淮的關鍵工程之一,是位于安徽六安市的佛子嶺工程。彼時,我國未曾設計和施工過像樣的混凝土大壩,技術難題數不勝數。

佛子嶺水庫處于經常地震的山區,結合抗震需要,汪胡楨大膽提出采用“連拱壩”壩型的意見。當時,這一壩型在國內鮮為人知,在國際也罕有成功先例。汪胡楨力排眾議、迎難而上,對工地的內外交通、施工布置、土石方和混凝土的施工方法,逐一做詳細規劃。在無法從國外引進機械設備的情況下,汪胡楨親自指導或親手繪制草圖,與技術人員和工人一起,自行研制了篩分系統、拌和系統、提升設施、活動模板等簡易機械設備。

佛子嶺水庫建設舊照與今貌

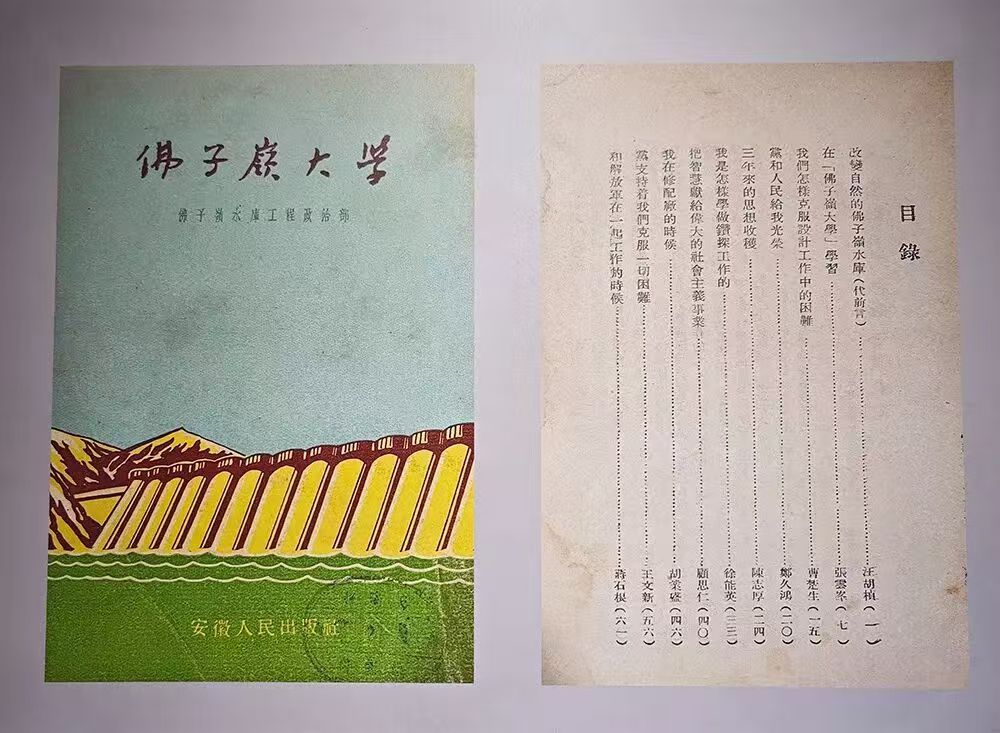

工地鋪設數十公里,山上山下、水上水下,建設者們熱火朝天地投身新中國建設。但許多技術人員剛剛大學畢業,甚至尚未畢業,實踐經驗不足。汪胡楨便在工地上組織業務學習,由年長工程師、外地專家學者授課。眾人白天施工、夜里學習,笑稱這是在上“佛子嶺大學”,汪胡楨則是“校長”。

在汪胡楨的精密組織下,佛子嶺工程僅用880天便高質量竣工。這座新中國興建的第一項大型水利工程,令國內外水利工程界嘆為奇跡,為新生的共和國贏得了巨大的聲譽。大壩建成以后,經受住了洪水與地震的考驗,汪胡楨因此被譽為“中國連拱壩之父”。

此外,無數建設者們懷揣“佛子嶺大學畢業證書”,轉戰全國水利勘察設計單位,以及多年后的三門峽、丹江口、葛洲壩等工程,將“畢業設計”寫滿新中國的熱土。

— 鄭守仁 —

設計葛洲壩與三峽水利樞紐的“工地院士”

葛洲壩是我國在長江干流上修建的第一座水利樞紐,被譽為“萬里長江第一壩”。

1970年,中央決定興建葛洲壩,一方面解決華中供電問題,一方面為日后興建三峽工程作準備。1972年,鄭守仁開始參與葛洲壩工程的修改設計,負責導流圍堰及大江截流的設計工作,先后主持設計8座圍堰,包括在我國首先采用的鋼結構圍堰。

長江截流的規模大,難度高,且有風險,因而成為葛洲壩工程建設中的重大技術問題之一。

為確保大江截流安全可靠,以鄭守仁為領導的技術組,借鑒國內外經驗教訓,開展大量分析研究,進行大量模型實驗,最終選定了上游圍堰堵截流方案。鄭守仁提出用“鋼筋石籠”龍口護底,確保了大江截流的一舉成功。人類首次腰斬長江,震驚全世界。

葛洲壩工程上游圍堰施工舊照與今貌

1994年,帶著葛洲壩工程的成功經驗,鄭守仁以長江水利委員會總工程師的身份,參與并主持三峽工程的設計工作。當年,4萬余名建設者懷揣“為我中華、志建三峽”的水電報國理想云集三峽。帶領著浩大的團隊、開拓著舉國矚目的“世紀工程”,鄭守仁的日歷上沒有節假日,甚至沒有白天黑夜。1997年,他帶領團隊在葛洲壩形成的水庫中再次實施大江截流,成功解決了三峽工程難度最大、風險最高的技術難題之一,推動了三峽工程一期工程順利完成。2002年,奔流千年的長江再次被攔腰截斷。2003年,首臺機組并網發電。

三峽工程建設舊照和今貌

在條件異常艱苦的施工工地,鄭守仁幾乎天天守在現場,每天要跑20到40公里,這個習慣一直保持至80歲高齡。他曾說:“只要三峽工程需要我一天,我就在這里堅守一天。”2020年7月,81歲的鄭守仁因病逝世,11月,三峽工程完成整體竣工驗收全部程序。2024年12月,三峽水利樞紐工程開工建設30周年之際,累計發電量超1.7萬億千瓦時。“截斷巫山云雨,高峽出平湖”,建成的是大壩,聳立的是無數建設者們的精神。

— 嚴愷 —

中國首次大規模海岸帶綜合普查“領航者”

改革開放后,在加速沿海開發開放的形勢下,摸清我國海岸帶及相關海涂資源的“家底”亟不可待。

1980年,在國家六部委聯合組織下,沿海省區市的500多家單位、近2萬人開啟全國海岸帶和海涂資源綜合調查,時任華東水利學院(今河海大學)院長的嚴愷擔任技術指導小組組長。

這是一項具有重要基礎性、戰略性和長遠性的工作,只要海水可達的地方,就需摸清情況,內容涉氣象、水文、海水化學、地質、地貌、土壤、植被、林業、生物、環境、土地利用、社會經濟等多學科(專業),地域橫跨3個氣候帶、穿越4個海區、面積約35萬平方公里的中國海岸帶。

在嚴愷的主持下,全國布設了近萬條觀測斷面、9萬余個觀測站,采集了460萬個生物和地質標本。他負責制訂“調查簡明規程”,具體指導10多個專業組和各省市區的調查工作,走遍了沿海所有市縣,主持審查各省區市綜合調查報告并主編全國綜合調查報告。

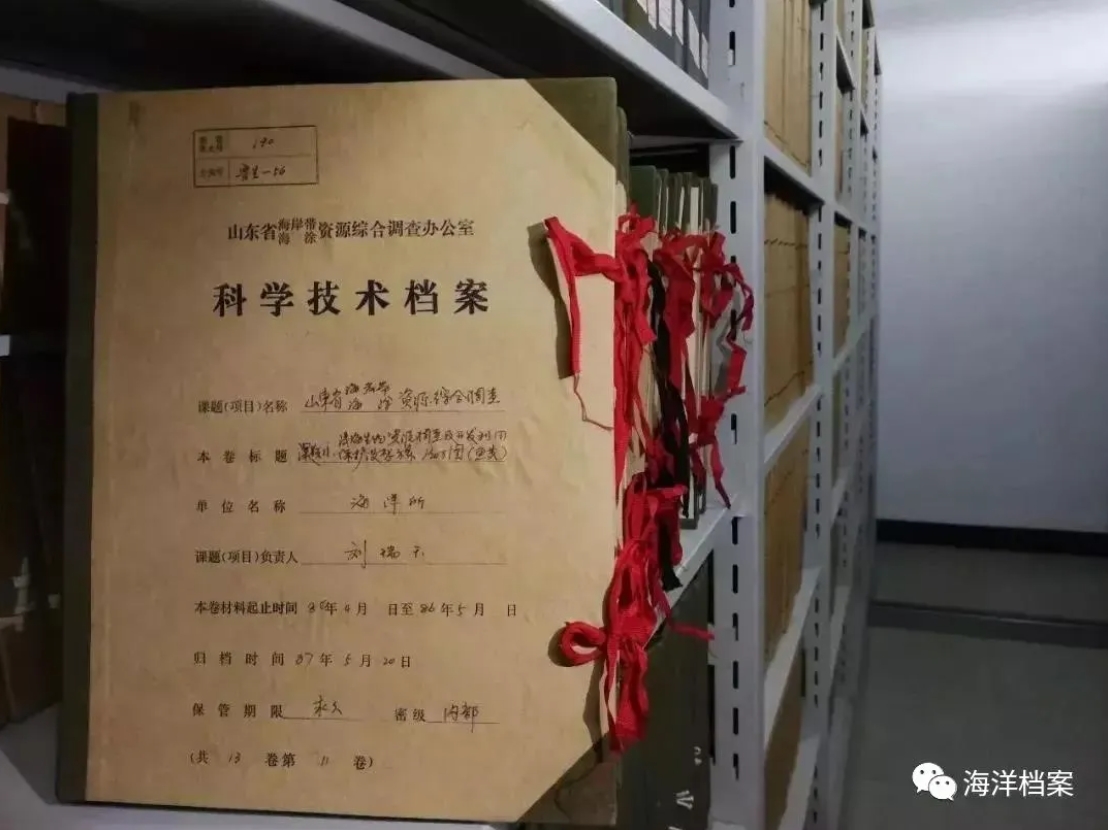

中國海洋檔案館館藏海岸帶和海涂資源綜合調查檔案

在近8年的調查過程中,嚴愷率領數萬人的團隊,用腳步丈量著祖國的每一寸海域。調查共形成檔案1.2萬余卷、樣品60多萬件、資料匯編1500多冊、各種圖件2000多幅,基本摸清了我國海岸帶的自然條件、資源數量、資源質量、社會經濟狀況,為沿海地區國民經濟發展提供了科學依據。

— 左東啟 —

舉河海全校之力建設大亞灣核電站

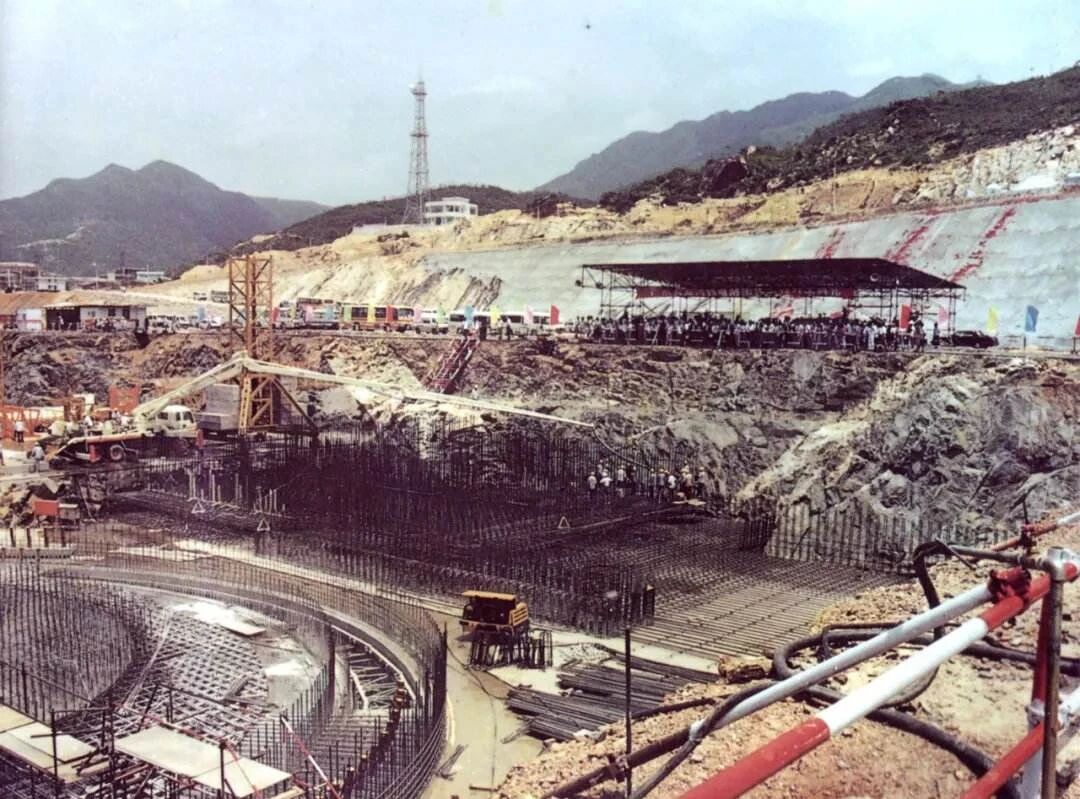

二十世紀八十年代,為適應國民經濟發展的需要,新能源建設成為燃眉之急。1982年,我國批準引進第一個核能發電項目——大亞灣核電站,并與法國簽約。河海大學作為我國政府選擇的科研單位,與法方同步進行建設工程方案的研究。

當時,由時任校長左東啟領銜,帶領由校內跨學科骨干教師組成的優秀團隊,開展了搜集資料,現場調研,工程方案的比選優化,試驗設備的研配和調試,形成了海洋、動力、水土、水港、水文、環保和儀器等多學科和水科所、科研處等多部門大協作態勢。

大亞灣核電站所需的工作環境,都是河海大學各學科的強項。憑借科技功底和對我國海岸帶水流運動的正確掌握,河海大學優化了大亞灣核電站的取排水口方案,使各項技術指標提優的同時,節約工程投資約2億元,對我國日后核電站建設具有重要的參考價值。

大亞灣核電站建設施工舊照與今貌

自1994年投產以來,大亞灣核電基地已安全穩定運行超過30年,累計上網電量突破1萬億千瓦時,其中逾3200億千瓦時的電量輸送香港,香港每4盞燈就有一盞被大亞灣核電“點亮”,為粵港澳大灣區的繁榮發展提供了清潔能源保障。

— 鈕新強 —

“世界最大調水工程”南水北調的中線開拓者

1952年,毛澤東主席第一次提出南水北調的宏偉設想。歷經50年的規劃籌備,南水北調工程2002年正式啟動,鈕新強主持中線工程的設計工作。

長江的最大支流是漢江,中線工程是從漢江中上游、橫跨湖北河南兩省的丹江口水庫調水,途經河南、河北,最終流入北京和天津,總干渠長1432公里,線路漫長,地質和氣候條件復雜、技術難度大。

鈕新強和團隊在綿延千里的黃河岸、隧道里、溝渠間奔走,把漫漫江河里的技術難題逐一攻克。

丹江口水利樞紐大壩加高工程,是中線的控制性工程之一。為在98米高的混凝土重力壩上加高14.6米,鈕新強提出“后幫有限結合”的加高結構設計新理論和方法,確保了新老壩體聯合承載,增加庫容116億立方米,保證了規劃的調水量。

2006年,正在進行加高工程的丹江口大壩

水源被送抵黃河邊,如何“穿越”黃河繼續北上?當時有兩種方案,一種“上天”,一種“入地”,前者指在河面上架設渡槽,后者指在河底開鑿隧洞,二者各有利弊。鈕新強回憶,“大家在這個問題上爭論得非常激烈,平時文雅的科學家也會爭得面紅耳赤。”

最終,穿越黃河選用了“入地”方案。上天容易入地難,穿黃隧洞全長4250米,是南水北調工程中單項工期最長、規模最大、技術含量最高、施工難度最復雜的交叉建筑物。隧洞采用盾構法施工,黃河河床淤沙松軟,不同于城市修地鐵的地質。鈕新強和團隊在黃河之下23米至32米處,更換盾構機刀頭幾百次,兩個直徑約7米的隧洞終于貫通,真正做到了“江水不犯河水”。

建設過程中,有一種土叫“膨脹土”,遇水膨脹、失水收縮,給渠道安全造成了不穩定性,被稱為“工程上的癌癥”。鈕新強通過大量試驗研究,開發了一套適用于膨脹土渠坡的穩定處理技術,有效控制了膨脹土的變形,保障了渠道的安全運行。

2014年12月,南水北調中線工程正式通水。截至2025年7月,中線一期工程累計調水突破800億立方米,直接受益人口達到1.85億。

— 盧永昌 —

為“世界最長跨海大橋”港珠澳大橋填海開路

建成于2018年的港珠澳大橋,飛跨伶仃洋,連接香港、廣東珠海和澳門三地,以其超大的建筑規模、空前的施工難度和頂尖的建造技術而聞名世界。

2009年5月,以盧永昌為總工程師的科研團隊,中標港珠澳大橋珠澳口岸人工島初步設計和施工圖設計工作,歷經幾個月不分晝夜的忙碌后順利完成。同年12月,港珠澳大橋正式進入建設階段,盧永昌率領團隊負責兩個人工島和沉管隧道的建設。

人工島位于珠海拱北灣南側海域,是港珠澳大橋主體工程與珠海、澳門兩地的銜接中心。此前,沒有任何國家在外海建兩個人工島。

作為世界級難度的工程,人工島遇到的諸多難題史無前例:海域地質條件復雜,軟土分布范圍廣,軟土層厚;東人工島處于中華白海豚核心保護區,環保要求非常高;鋪設于水下的海底隧道,要在上方預留出30萬噸級的航道,必須建設世界上第一條深埋沉管隧道,沉管最深處達到-50米……

2014年建設中、2021年建成后的人工島與港珠澳大橋

盧永昌回憶,“大橋總工期為6年,留給人工島的時間只有8到9個月。時間緊迫,我們必須創新”。面對“插入式鋼圓筒方案”這一代替傳統拋石堤方案的創新設想,很多單位以應用太少、風險性大為由拒絕論證,唯有盧永昌決定“死磕”。他率領團隊輾轉日本、上海、天津、北京等多地考察求教,經過漫長縝密的求證,最終決定付諸實施。

運輸中的鋼圓筒

第一節沉管的安裝過程最令盧永昌難忘。整個過程長達96小時,反復安裝3次才最終成功。前兩次安裝,沉管預計偏離范圍為3-5公分,實際卻偏離8-9公分,團隊不得不把沉管退出來檢查原因。最終,問題定位在了水底回淤上。經現場緊急清淤,沉管終于在第三次嘗試中安裝到位。

96個小時,連續4天,盧永昌都堅守在施工現場。安裝成功的那一刻,是整個項目團隊最激動、最驕傲、最感動的時候,這是整個工程的大勝利。

港珠澳大橋建設成功之前,我國還是沉管隧道建設方面的“小學生”,而荷蘭、美國等國已經到了“博士后”水平。但當這條6.7公里的世界最長深埋沉管隧道建成之后,中國已從相關技術的“弱小國家變成領軍國家之一”。

從汪胡楨到盧永昌,河海大學培育出無數優秀水利人才。新中國成立76年,從佛子嶺水庫到港珠澳大橋,無數曾為此殫精竭慮的河海學子,與一代代水利人,都將論文與青春,寫滿大國的大江大河。

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。