(視頻拍攝:吳梓睿 視頻制作:周穎 梁玉 出鏡:張曉晴)

(海報設計:梁玉)

縱覽新聞記者 閆漪

“沒有共產黨就沒有新中國……共產黨,辛勞為民族,共產黨,他一心救中國……”9月9日,在“沒有共產黨就沒有新中國”革命歌曲紀念館,來自首都師范大學的17名大學生激情澎湃的歌聲穿越時空。從烽火歲月到盛世今朝,戰火中誕生的音樂,如淬火的利刃,更似激昂的號角,穿透80多年歷史風云,升騰著鼓舞人心、宣傳動員的磅礴力量。

圖片由堂上村提供

一曲經典旋律唱響人民心聲

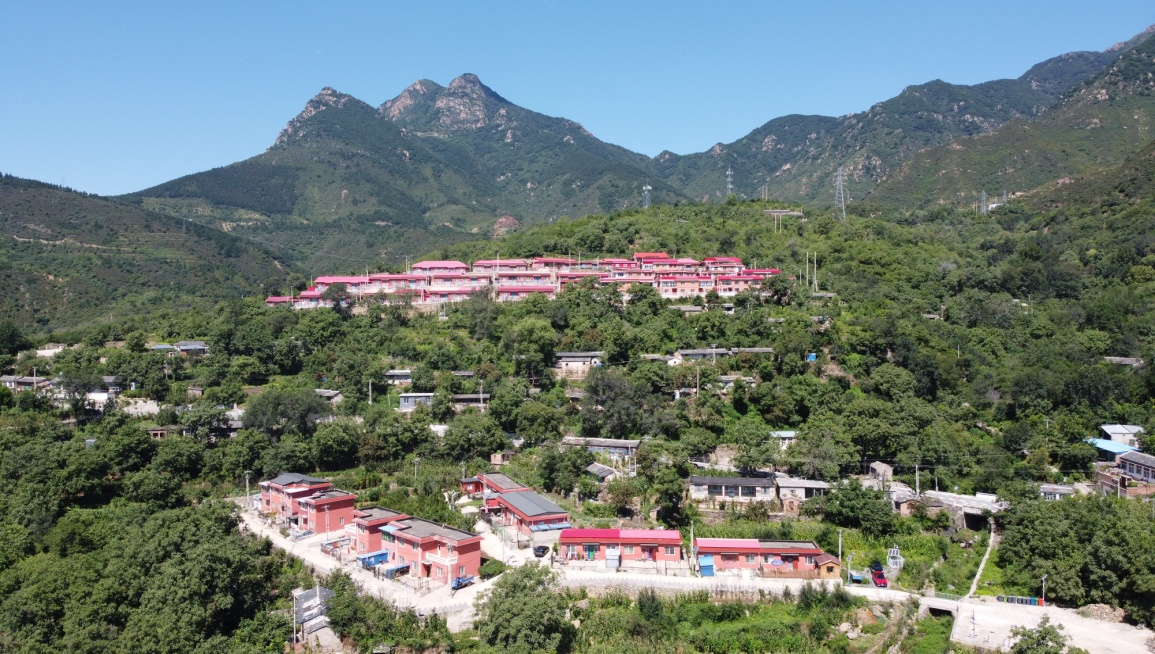

在北京市房山區霞云嶺鄉的大山深處,連綿起伏的山巒溫柔環抱著美麗的堂上村。作為《沒有共產黨就沒有新中國》詞曲誕生地,這里不僅有著寧靜質樸的自然風光,更有著震撼人心的紅色記憶。

“1943年10月的一天,在堂上村中堂廟東廂房昏暗的油燈下,曹火星以當地‘霸王鞭’民歌曲調為基礎,融入對黨的忠誠和對勝利的信心,創作了《沒有共產黨就沒有新中國》,成為億萬中國人民表達愛黨敬黨之情的經典之作、真理之歌……”“沒有共產黨就沒有新中國”革命歌曲紀念館講解員姜茉麗的深情講述,讓經典的紅色旋律與背后的故事再次相遇。

曹火星,原名曹峙。1924年出生于河北平山西崗南村。1937年,13歲的曹火星剛剛考入保定中學,七七事變爆發,其求學夢被炮火擊碎。國難當頭,曹火星毅然加入抗日救國的隊伍中,因為有文化,被推舉擔任村青年救國會的主任。他帶領兒童團和青救會,查路條,送情報,搞支前……各項工作開展得紅紅火火。

然而,曹火星的理想抱負遠不止于此。1938年,曹火星加入河北省平山縣青年救國會的“鐵血劇社”(后更名為“群眾劇社”),成為了一名革命文藝戰士,開始以文藝為武器回擊敵人,發動廣大群眾追求真理、宣傳真理。

作為劇社唯一能識簡譜的人,1940年,曹火星進入華北聯大學習,被分入音樂系,開始了作曲生涯。“在戰斗的淬煉和民間音樂的熏陶下,曹火星迅速成長,他的作品與人民群眾的呼聲水乳交融,受到廣大人民群眾的喜愛。”姜茉麗說。

在晉察冀邊區,伴隨著抗日根據地的開辟、發展和壯大,抗戰文藝蓬勃發展,曹火星接連創作了《槍口向法西斯瞄準》《前線需要更多的炮彈》《戰斗生產工作社》等大量抗戰歌曲。

1943年春天,曹火星成為了一名光榮的共產黨員。為了宣傳黨的抗日主張,同年,19歲的曹火星和同伴來到堂上村。白天,他參與劇社工作,晚上,便坐在煤油燈下搞創作,用文藝創作動員廣大群眾投身革命。

1943年,中國正處于抗日戰爭的相持階段。當年3月,蔣介石授意出版《中國之命運》一書,宣揚“沒有國民黨就沒有中國”。對此,中共中央迅速反擊,同年8月,延安《解放日報》發表長篇社論《沒有共產黨,就沒有中國》,針鋒相對地予以駁斥。

“《解放日報》的這篇社論充滿了強大的號召力,令曹火星心潮澎湃,也大大激發了他的創作靈感。”“沒有共產黨就沒有新中國”革命歌曲紀念館工作人員林明說,曹火星思考著能否根據這篇社論創作一首通俗易懂,便于傳唱的歌曲?

圖片由張曉晴/攝

1943年10月的一個夜晚,曹火星難以入眠,腦海中不斷閃現著《沒有共產黨就沒有中國》這篇社論,就著堂上村中堂廟東廂房的那盞小油燈,他追憶抗戰歲月,情涌筆端,經過一夜的反復推敲和修改,滿懷激情地完成了《沒有共產黨就沒有中國》這首歌。

“第二天一大早兒,曹火星就在中堂廟的院子里教兒童團員學唱這首歌曲。孩子們中午回家一唱,大人也跟著學,很快全村都會唱了。”林明說,一傳十,十傳百,這首唱出人民心聲的歌曲如一粒火種,迅速在當地群眾中傳唱開來,抗日信念也隨之“播撒”。

一個“新”字成為點睛之筆

在“沒有共產黨就沒有新中國”革命歌曲紀念館里,《沒有共產黨就沒有新中國》鏗鏘的旋律,伴著曹火星在堂上村教兒童團員學唱的實景雕塑,一遍又一遍唱響。面對此情此景,來自首都師范大學社會實踐團的大二學生田郁文情不自禁帶頭兒唱起這首歌。

圖片由閆漪/攝

同學們深情地注視著館內展陳的巨幅“沒有共產黨就沒有中國”的歌曲手稿 。

“這個手稿是1994年曹火星回訪時,手寫的歌曲手記,我們會發現,在人們的口口傳唱中,歌詞隨著抗戰的進程而‘生長’。”據姜茉麗介紹,廣大的人民群眾根據時間的推移,對歌曲進行了再創作。“1943年曹火星初稿寫的是‘堅持抗戰6年多’。在廣泛傳唱中,到了1945年,群眾自發將其改為‘堅持抗戰8年多’……”這首飽含人民群眾抗戰激情,真實反映廣大人民心聲的歌曲唱遍晉察冀邊區、唱響了全中國。

姜茉麗講述了這樣一個動人的故事:1950年的一天,毛主席聽到女兒在唱《沒有共產黨就沒有中國》,便糾正說,沒有共產黨的時候,中國早就有了,應當改為“沒有共產黨就沒有新中國”。

圖片由閆漪/攝

“偉人的點睛之筆賦予了這首歌曲更強大的生命力。”姜茉麗說。

聽到此,民族自豪感充盈了田郁文的內心。“我們銘記歷史,要把革命先輩的激情和熱血傳遞下去。”田郁文和同學們正在編排紅色劇。“這次社會實踐,讓我們進一步了解了曹火星的創作歷程,對我們日后的創作和演出都有很大幫助。”

像田郁文一樣,每年都會有來自全國各地的人們追隨著不朽的旋律,到紀念館參觀,從紅色歌曲中汲取精神力量。

“這首歌曲誕生于硝煙彌漫的抗日戰爭時期,它的出現極大地鼓舞了中華民族的抗戰斗志,動員了更廣大的人民群眾投身到保家衛國的戰斗中去。在新征程上,‘沒有共產黨就沒有新中國’革命歌曲紀念館承擔著薪火傳遞的責任和使命。”林明說,作為全國愛國主義教育示范基地,紀念館以15首主題歌曲貫穿,有72首展示歌曲,123首鏈接歌曲,書寫在歷史長河中的這210首紅色旋律,激勵著每一個中國人勇敢前行。

圖片由張曉晴/攝

一座小山村薪火相傳紅色基因

“他指給了人民解放的道路,他領導中國走向光明……”,時光流轉,歌詞中唱響的不僅是歷史的真實寫照,也成為了堂上村發展的現實縮影。

遠山如黛、梯田錯落。初秋時節,美麗的堂上村綠海如歌。航拍鏡頭下,黨旗文化廣場960平方米的巨幅黨旗融于其中,紅色歷史與豐收景象,鋪展著鄉村振興的美麗圖景。

圖片由堂上村提供

為傳承歌曲精神,近年來,堂上村不斷創新形式。“從今年7月份開始,紀念館推出了行進式的觀演項目,廣大游客化身群眾劇社文藝骨干,與演員們一起融于劇情,穿越抗戰烽火,身臨其境體驗曹火星當年的創作歷程。”林明說,如今,堂上村的“文藝小戰士”們正以各種形式傳承紅色基因,讓這段歷史成為可觸摸、可感知的鮮活記憶。

“堂上村現有410戶,有黨員68人。作為《沒有共產黨就沒有新中國》詞曲誕生地,堂上村唱響著新生活。”據堂上村村兩委干部李賀介紹,近年來,堂上村圍繞“紅歌綠海”的發展定位,依托“沒有共產黨就沒有新中國”革命歌曲紀念館,利用霞云嶺國家森林公園的綠色資源,打造了紅綠交融的旅游發展新模式。利用“一紅一綠”的資源稟賦,書寫著優質資源轉化為優質資產的大文章。

李賀說,如今,堂上村已成為紅色旅游“打卡地”。村民們常常自豪地說:“我們唱著這首歌富起來了!”

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。