躍峰渠險峰渡槽獲“世界單跨最大的石拱渡槽”吉尼斯世界紀錄認證

“人間天河”創(chuàng)奇跡 一渠清水潤民生

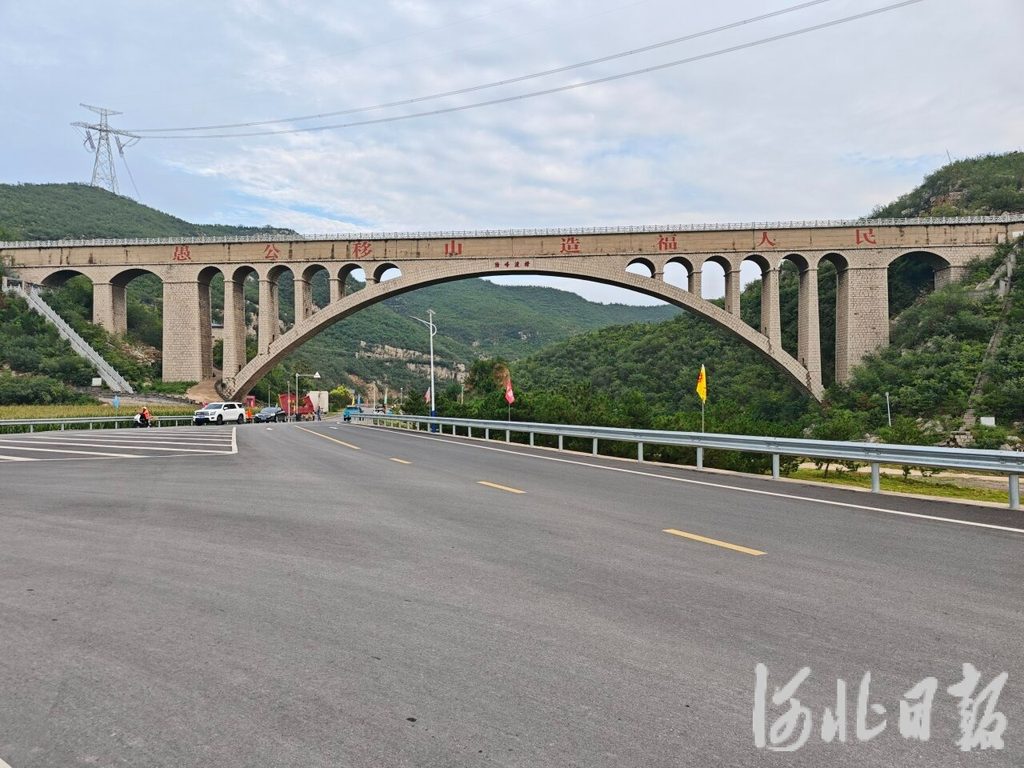

9月4日拍攝的躍峰渠險峰渡槽。河北日報記者魏雨攝

閱讀提示

它是一座剛剛獲得吉尼斯世界紀錄認證的山區(qū)水利工程,在工程量、工程難度、渠道長度等方面和紅旗渠比肩。

它是一條惠及沿線百姓的水源補給線,讓農民不再“望天收”,讓工業(yè)生產告別用水難。

它是一條連接生態(tài)和文旅的紐帶,為綠色發(fā)展筑牢生態(tài)根基,為文旅產業(yè)注入新鮮活力。

它就是修建于20世紀70年代的躍峰渠。近半個世紀以來,將漳河水源源不斷引向邯鄲大地。

9月4日拍攝的躍峰渠險峰渡槽上的引水槽。河北日報記者魏雨攝

創(chuàng)造世界紀錄的水利工程

全長212米,高32.3米,巍峨壯觀。

“它是世界上單跨最大的石拱渡槽。”9月4日,在磁縣張二莊村東南的險峰渡槽下,躍峰渠管理處調水科科長邢彥生指著說。

順著邢彥生所指方向望去,湛藍的天空下,一座巨大的渡槽橫跨在高家垴與跑馬山之間,猶如一道飛虹。不過最令人稱奇的,是它長達105.92米的單孔跨度。

8月12日,躍峰渠險峰渡槽憑借這一單孔跨度,獲得“世界單跨最大的石拱渡槽”吉尼斯世界紀錄認證。

“險峰渡槽修建于20世紀70年代,當時施工機械、建筑材料都非常缺乏,建設者們只能采用土胎模代替鋼木排架、石砌拱代替鋼筋混凝土的方式修建渡槽,卻意外創(chuàng)造了一個建筑奇跡。”邢彥生說。

在渡槽正下方,有一座六七米高的土臺,是本應拆除的土胎模基座,有意留存下來以啟示世人渡槽建造的方法。從這座土臺中,不難想象渡槽建設的不易。

“建設者們就地取材,用土8萬多立方米,在平地上先造起一座26米高的土山,然后把2.6萬塊料石搬上山,一塊挨一塊地砌好,待石拱成形后,最后掏空土山,石拱渡槽呈現(xiàn)。”邢彥生說。

石拱跨度超百米,料石數(shù)量以萬計量,若要確保建造成功,且后續(xù)堅固不倒,料石之間必須嚴絲合縫。

施工過程中,工匠們對料石質量提出了嚴苛要求,必須“六面十二棱對得齊、長短不差兩毫米”。每一塊料石都被定位標號、建檔立卡,料石怎么運放、砌在哪兒、誰來砌都事先算定,不差分毫。

正是對建設質量的極致追求,使險峰渡槽成為躍峰渠的標志性工程。近50年的歲月里,它歷經山洪沖刷、地形變動、泥石流滑坡等災害,依舊巋然不動。

登上險峰渡槽頂部,一渠清水流過渡槽,向東北方向流去。沿著水流方向望去,目力所及之處,六七米寬的渠道都建在半山腰上,一邊是陡峭的山坡,一邊是幾十米高的山崖。

“躍峰渠全長244.98千米,沿線的環(huán)境基本都是如此。它修建在山區(qū),需要逢山開路、鑿洞,遇溝架槽,工程量巨大。”邢彥生說。

位于峰峰礦區(qū)的躍峰渠紀念館內,珍藏的眾多實物和照片,生動再現(xiàn)了躍峰渠的開鑿過程。

十里洞、絕壁洞、躍峰洞……在一面展示開鑿隧洞的照片墻前,只看隧洞名字,就已讓人體會到建設的難度。而這樣的隧洞,在躍峰渠沿線一共有44個。

此外,躍峰渠還跨越了49道溝壑,建設渡槽54座,修建各類建筑1500多個,其中特大型、大型建筑683個。整條渠道平均海拔170多米,被譽為“人間天河”。

躍峰渠的引渠渠首在涉縣的天橋斷處,與這里一河之隔就是紅旗渠。

“提到人工修建的山區(qū)水渠,很多人想到的是河南林州紅旗渠。其實,躍峰渠在工程量、工程難度、渠道長度等方面完全可以和紅旗渠比肩,在供水能力上甚至超過了紅旗渠。”躍峰渠管理處辦公室主任張濤說。

自1977年建成通水以來,躍峰渠年均從漳河引水2億立方米,累計引水108.4億立方米。它流經邯鄲的涉縣、磁縣、峰峰礦區(qū)、武安市、冀南新區(qū)、復興區(qū)等多個地區(qū),持續(xù)滋養(yǎng)著沿線廣袤的土地。

為沿線工農業(yè)生產“解渴”

9月4日,在躍峰渠險峰渡槽附近一處渠道,躍峰渠管理處調水科科長邢彥生介紹調水情況。河北日報記者魏雨攝

9月6日清晨,武安市胡峪村村民楊海軍開著越野車上山了。

車子停在一間緊臨蓄水池的泵房前,30米外,便是躍峰渠的分干渠。不遠處,楊海軍流轉來的3000畝農田里,綠油油的玉米從山坡至山腳連綿起伏。

打開泵房門,楊海軍合上電閘。躍峰渠的水被抽進蓄水池,經過加壓,化作水霧噴灑進田間。他一邊觀察水流,一邊念叨:“再澆這次水,過一個月就能收了,一畝地打一千斤沒問題。”

2019年,楊海軍開始用躍峰渠渠水灌溉。在此之前,他種田可不是這般光景。

武安所在的邯鄲西部地處太行山區(qū),土薄石厚、水源奇缺,常常是十年九旱,因此農民種地只能“望天收”。

楊海軍想過用地下水澆地,可山區(qū)地下水埋藏深,一口井要打200米才能見到水,這樣一來,耗電量很大。他一算賬,種一季小麥澆4至5次水,每次電費六七十元,總共要花300元左右。“索性放棄澆水,能收多少算多少。”他說。

2019年,隨著引漳濟沁工程建成,一條分干渠修到楊海軍的地頭,灌溉問題徹底解決了。

“躍峰渠地勢高,莊稼地地勢低,電費很省。”楊海軍又算了一筆賬,“改噴灌后,每畝地用水20立方米,每立方米水費0.2元。綜合算下來,每畝地每次灌溉成本不到10元。”

穩(wěn)定的水源保證了穩(wěn)定的收成。以前降水少的年份,楊海軍承包的農田每畝僅收五六百斤玉米,如今每畝地產量在900到1000斤。

“解決流域內的灌溉問題,是建設躍峰渠的初衷之一。如今,躍峰渠灌區(qū)流域面積達到1009平方公里,覆蓋46個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的300多個村莊,有效灌溉面積30.53萬畝。”邢彥生介紹。

不僅如此,躍峰渠還通過向東武仕水庫等水源地補水,間接匯入滏陽河,為邯鄲東部平原縣提供灌溉水源。

除了保障農業(yè)灌溉,躍峰渠也是邯鄲西部地區(qū)重要的工業(yè)用水來源。

過去,躍峰渠的水主要輸送至邯鄲市區(qū),是邯鋼、馬頭熱電廠等企業(yè)的主要水源。如今,它又為沿線的邯峰電廠、峰煤焦化、華信鋼鐵等大型企業(yè)供水,應用于冷卻及其他工業(yè)流程。

在峰峰礦區(qū)西部,一條2088米長的管道從躍峰渠延伸而出,將漳河水源源不斷送到邯峰電廠,年供水量1200萬立方米。

“電廠等用水大戶都需要躍峰渠的水‘解渴’。”邢彥生介紹,近年來,受地下水開采限制和地表降水偏少的影響,工業(yè)企業(yè)用水面臨壓力,在此背景下,躍峰渠穩(wěn)定的水源發(fā)揮了不可替代的作用。

展開一張躍峰渠水系圖不難發(fā)現(xiàn),邯鄲西部地區(qū)地表水資源匱乏,躍峰渠幾乎是唯一具備規(guī)模的可利用水源,也因此成為支撐該區(qū)域工業(yè)運行的重要補給線。

躍峰渠依山而建,天然落差為水力發(fā)電提供了理想條件。渠道沿線建有3座水電站,所產生的電力供給本地使用。

沿著蜿蜒的渠道,行駛至峰峰礦區(qū)一處山高水碧的轉彎處,便來到了老刁溝水電站。

“往上看,躍峰渠在頭頂上。”老刁溝水電站站長王曉強的一句話讓筆者把頭仰起近90度,才看到山上的渠道。“這是一座引水式水電站,落差有50多米。”他說。

水電站機房內是兩臺水力發(fā)電機,裝機容量達到2750千瓦,設計年發(fā)電量超過1000萬千瓦時。

“水電站滿負荷運轉時,發(fā)的電能滿足一個小型鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常所需。而且,我們發(fā)的電是純天然的綠電,既清潔又環(huán)保!”王曉強說。

連接生態(tài)、旅游與文化的紐帶

湖水瀲滟,涼風習習,樹綠花艷,風景如畫。

9月5日,邯鄲市復興區(qū)康湖生態(tài)片區(qū)一處露營地,游客圍坐在湖邊喝茶聊天,兒童在淺水邊嬉戲打鬧,笑聲不絕于耳。偶爾,湖邊樹林里傳來幾聲鳥叫,更顯大自然的寧靜與美好。

如今的復興區(qū),湖泊連片、碧水潺潺,萬畝林地郁郁蔥蔥,一派生機盎然的景象。不過,就在幾年前,這里的生態(tài)建設還面臨著一個嚴峻的挑戰(zhàn)——缺水。

復興區(qū)曾是邯鄲鋼鐵、煤炭等重工業(yè)聚集區(qū),遺留下的生態(tài)問題曾是發(fā)展之痛。近年來,復興區(qū)轉變發(fā)展理念,系統(tǒng)性開展生態(tài)修復,努力從工業(yè)污染區(qū)向綠色生態(tài)區(qū)轉變。

“水是綠色發(fā)展的關鍵資源,但復興區(qū)水資源形勢不容樂觀。”邯鄲市復興區(qū)水利局副局長劉永雷表示,過去,煤礦疏干水是重要的地表水源,但隨著煤礦退出,這一水源也隨之斷流。加之近年來降水偏少,水資源日益緊缺,綠色發(fā)展之路遇到了難題。

最終,還是躍峰渠的水解了復興區(qū)的難題。

引漳濟沁工程建成后,漳河水通過躍峰渠進入復興區(qū),盤活了沿線的河流、湖泊,最終注入沁河,讓生態(tài)建設有了源頭活水。

“躍峰渠的來水重塑了沁河流域生態(tài),沿河建設的邯鄲園博園、綿延16公里的沁河郊野公園、萬畝生態(tài)林,共同構筑起邯鄲西部的生態(tài)屏障,提升了城市人居環(huán)境水平。”劉永雷說。

通過躍峰渠引入漳河水,不僅潤澤了復興區(qū),也修復了邯鄲市區(qū)的水生態(tài)。其持續(xù)的生態(tài)補水,間接補充了市區(qū)內水體與湖泊的水量,為邯鄲市打造秀美城市水景提供了水源支撐。

整個邯鄲地區(qū)的生態(tài)也因躍峰渠受益。渠水間接匯入邯鄲的母親河——滏陽河,為其提供穩(wěn)定的水源補給,保證了下游區(qū)域生態(tài)平衡。

好生態(tài)產生了連鎖反應,最直觀的就是帶動了當?shù)匚穆卯a業(yè)發(fā)展。

峰峰礦區(qū)一處名為躍峰渠十八彎的景點,依渠修建了草坪、花園、涼亭、木棧道等景觀,是一處享受悠然時光的所在,時常有游客駐足欣賞美景。

離開“躍峰渠十八彎”,記者一行駛入一條旅游公路。公路路面以紅黃藍綠四色涂裝,路兩旁是多種樹木裝扮的綠化帶。“這是峰峰礦區(qū)沿躍峰渠修建的景觀路,全長26公里,串聯(lián)起沿途的29個景點。路邊三季有花,四季常青。”邢彥生說。

不止有美景,如今,沿躍峰渠一線,各類文旅活動日益活躍。這條渠筑起的生態(tài)基底,承載起更多文旅創(chuàng)新形態(tài),吸引著越來越多游客前來欣賞。

涉縣引渠渠首天橋斷處,有一座21.2米高的躍峰渠紀念碑,在藍天白云的映襯下更顯壯美。游客爭相駐足拍照留念,記錄下這一遠近聞名的景點。

復興區(qū)的沁河郊野公園、康湖風景區(qū),每逢周末都游人如織。這里已成為邯鄲市民的“后花園”、郊游的目的地,由此帶動露營、民宿等旅游業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。

獲得吉尼斯世界紀錄認證后,險峰渡槽的名氣更大了。當?shù)匚穆貌块T圍繞這個文化IP,推出了夜間激光秀,辦起了渡槽市集,前不久還在渡槽下舉辦了汽車越野挑戰(zhàn)賽,吸引了眾多游客。

“一渠清水,盤活了生態(tài),帶火了旅游。惠及邯鄲近半個世紀的躍峰渠,如今煥發(fā)出新生機,成為連接生態(tài)、旅游與文化的紐帶。”邢彥生說。(魏雨 陳正 李大偉)

相關

把寶貴精神傳承下去

走進位于邯鄲市峰峰礦區(qū)的躍峰渠紀念館,一幅照片吸引了筆者注意。

照片上,一人腰系大繩懸在山崖,身體飄在空中,單手執(zhí)長桿凌空排除險石。這一刻,力量與專注交織,盡顯勞動者之美。

“當年開鑿躍峰渠的馬鞍絕隧洞時,隧洞口上有一處大陡坡,巖石裸露,隨時可能發(fā)生險情。一位民工連連長挺身而出,他矯捷的身姿被鏡頭捕捉到。”躍峰渠紀念館講解員劉佩佩說,這也深深體現(xiàn)著戰(zhàn)天斗地、艱苦奮斗、無私奉獻、協(xié)作攻堅的寶貴精神。

修建躍峰渠時,施工設備和材料還很匱乏。建設者們以大無畏的精神和勇往直前的勇氣埋頭苦干,留下許多感人的故事。

十里洞長5.2公里,是躍峰渠最長的一條隧道,也是地質結構最復雜的隧道。要在這里開鑿隧洞,必須戰(zhàn)勝淋頭水,通過火焦巖,闖過塌方關。水利部門曾做過勘測設計,結論是不建議在這里修隧洞。

建設者們拿出了一不怕苦、二不怕累的干勁面對難題,但施工時,其艱難程度還是超出了所有人預期。

“淋頭水像潑水似的澆到民工們的頭上,巷道積水后,大家的腳也被水泡著。隆冬時節(jié),每個人的臉都是青一塊紫一塊,手凍得像胡蘿卜那么粗,鞋襪脫下來都帶著血。”劉佩佩說。

在這樣惡劣的環(huán)境里,建設者們身著雨衣,一邊排水一邊施工。他們使用的工具只有鋼釬、鐵錘、十字鎬,落后而又簡陋。經過近三個月奮戰(zhàn),十里洞工程全面竣工。那一天,幾乎所有人都喜極而泣。

在天橋斷工程建設中,開出的渠槽中突然出現(xiàn)了流沙層,導致工程無法開展。任務緊急不能讓流沙擋道,于是,工人們跳入水中,用身體筑起人墻,在冰涼的水中作業(yè)7天7夜。

類似的故事還有很多很多。近半個世紀過去,這種寶貴精神一直在流傳。

2021年夏季的強降雨引發(fā)山洪、泥石流、滑坡等災害,使躍峰渠遭受重創(chuàng),渠道被迫斷流。工程人員冒著洪水和落石的危險,以“螞蟻搬家”的毅力,將建筑材料肩背手提送到施工地點,僅用3個多月,就實現(xiàn)躍峰渠上游總干渠、主干渠應急通水。

2022年,躍峰渠一個新建隧洞動工。兩年建設期內,技術團隊吃住在工地,跋山涉水鉆隧洞,緊盯炸藥、通風、洞頂排險等安全風險點,協(xié)調破解清渣排放等難題,保障工程順利竣工。

直到今日,躍峰渠依然發(fā)揮著巨大作用。一渠清水悠悠流淌,與之相伴的,是一種精神的不息傳承,歷久彌新。(文/魏雨 紀林青)

1.本網(wǎng)(張家口新聞網(wǎng))稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網(wǎng)”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據(jù)協(xié)議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網(wǎng)絡版權均屬張家口新聞網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人 未經本網(wǎng)協(xié)議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發(fā)表。已經本網(wǎng)協(xié)議授權的媒體、網(wǎng)站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責任。

2.本網(wǎng)其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯(lián)系電話:0313-2051987。