為期兩天的“全球視野下的中國抗戰”國際學術研討會今天繼續在北京大學舉行,以全球視野審視中國抗戰和臺灣光復的歷史。出席研討會的臺灣歷史學者,呼吁兩岸加強史料共享和交流合作,銘記共同的抗戰歷史。

研討會上,臺灣歷史學者呂芳上以“苦難”“離散”“重生”為關鍵詞,講述了戰爭對近代中國社會造成的重創。呂芳上還分享了臺灣同胞奔赴大陸參加抗戰的歷史,呼吁兩岸就抗戰史研究加強史料共享和交流合作,讓歷史自己說話。

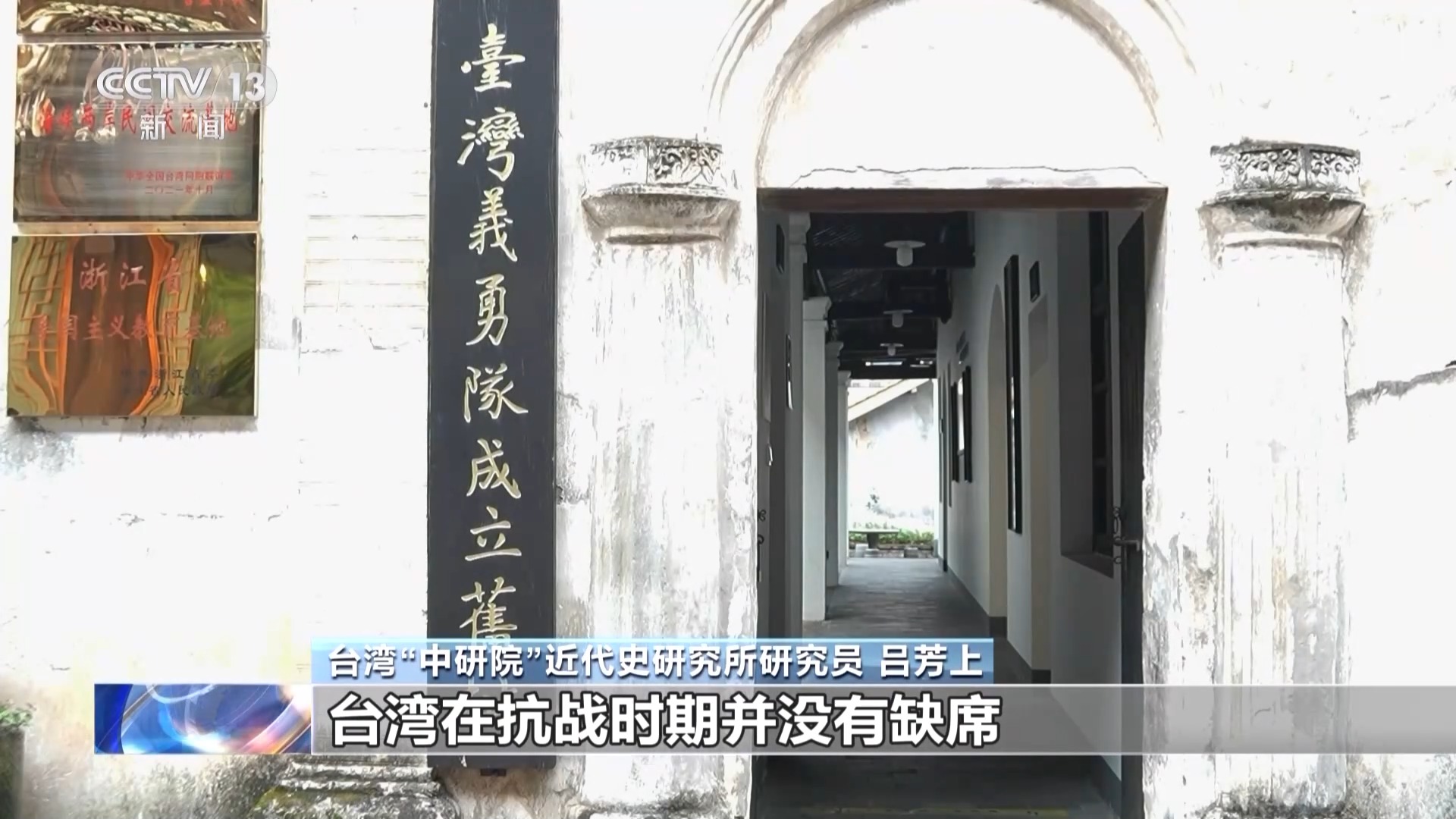

臺灣“中研院”近代史研究所研究員 呂芳上:一方面是臺灣義勇軍,是李友邦主持的,還有一部分是臺灣革命同盟會。他們努力奔走,代表臺灣在抗戰時期并沒有缺席,所以現在說抗戰跟臺灣沒有關系完全說不通。第二個是臺灣光復這個用詞,最近幾年發生了爭執。“終戰”是日本人的用詞,不恰當。看一看過去歷史發展的真實面貌,這個才有意義。

本次研討會有近20位臺灣學者參加。聚焦臺灣民眾的抗日運動、回顧臺灣光復的歷史,與會臺灣學者表示,臺灣光復是抗日戰爭勝利的重要成果,是兩岸同胞共同的民族記憶,值得紀念與銘記。

臺灣政治大學歷史學系教授 劉維開:我們是學歷史的,歷史基本上就是實事求是。我們從歷史材料上面可以看到,整個臺灣光復,就是一個歷史事實。越來越多的年輕一代,他們可能不知道過去,這個是目前我們非常憂心的部分。我們在做這些相關的研究的時候,就是希望能夠喚起一種歷史的記憶。

臺灣歷史學者 統一聯盟黨榮譽主席 戚嘉林:事實上,130年前是日本人侵占、侵略,占據了臺灣。80年前我們收復了臺灣。臺灣是屬于中國的一部分,這是一個歷史的事實。收復臺灣是我們全體中國人民抗日戰爭勝利的結果。沒有抗日戰爭勝利,就沒有臺灣光復。我們透過這樣的歷史回歸真相,讓臺灣、讓全世界了解中國是如何在抗日戰爭勝利以后對臺灣恢復行使主權。

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。